《當季專論》後疫情時代的國際人道援助合作:受援國在地 NGO 的 角色轉變

林秉賢 ∗

東海大學社會工作學系助理教授

廖福民 **

靜宜大學人文暨社會科學院兼任講師

摘要

2019 年 COVID-19 疫情的爆發及擴散,使得全球政府部門、私人企業組織及非營利部門之間的角色與行動受到一定程度去全球化(de-globalization)的結構性變化影響而被迫轉型,對國際人道援助合作領域而言,「南北合作」的人道行動,國際間參與的各部門則同時面臨緊迫與受阻的情境。準此,本文旨在探討受援國的第 3 部門遭遇疫情至今,在國際合作發展的範疇中,其角色與運作模式上轉變的因素以及後疫情時代的定位。透過服務輸送路徑、服務輸送模式、部門角色分工、組織經營管理及財務責信結構等層面的切入,得出受援國在地 NGO 部門因身處服務輸送終端的紐帶(tie)位置且同時有跨服務再領域化(re-territorialization)的需求,臺灣國際人道援助合作行動將能夠趁勢運用本國政府部門整合策略規畫,結合非營利組織的敏捷特性,進一步凝聚內部力量並且對外綻放,以「不對稱援助競合」的形式與其他 OECD 國家一同躋身於國際合作發展領域的舞台。

關鍵詞:國際合作、國際人道援助與發展工作、新冠狀病毒、非政府組織

一、前言

2019 年年底,新型急性呼吸道冠狀病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)始爆發,由於疫情持續擴散全球且急遽攀升,世界衛生組織(World Health Organization, WHO)遂 於 2020 年 1 月 30 日正式公布此為公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC),[1] 並於同年 2 月 11 日將此新型冠狀病毒所造成的疾病命名為 COVID-19(Coronavirus Disease-2019),便於全球有一致命名並找出方法在各層面上與之對抗。

其高速擴散的後果,緊接而來的便是阻礙了跨國間各項行動與交流,無論在全球政府部門、私人企業組織及非營利部門之間相互往來上無不受害。尤其世界各國為避免疫情持續擴散及跨國交叉傳染,在 2019 年底至 2022 年底此 3 年間,紛紛針對其本國人以及外國人旅遊或各項出入境行動祭出防疫所需之管制,此舉更使得一切政府、商業、非營利活動皆無法再以既有互動模式進行,被迫接受一定程度的停擺或轉型,國際合作發展的服務輸送模式上,也必然有相應的策略以接受變化及挑戰。

二、「南北合作」下的國際人道援助合作框架

在承平時期,國際合作發展範疇的共同認知,「南北合作」是既有的圖像(puzzle),意即由北方國家將物質與能力或者技術以單向或雙向的方式輸送至南方國家,但隨歷史演進,全球合作的模式有了更細緻的轉變,無論從經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)等國或者站在臺灣的立場出發,現代國際援助都同時存在 著「北—南」、「南—南」的雙邊援助模式(bilateral aid),以及「北—南—南」或「南—北—南」的三邊合作模式(trilateral aid co-operation)。[2]

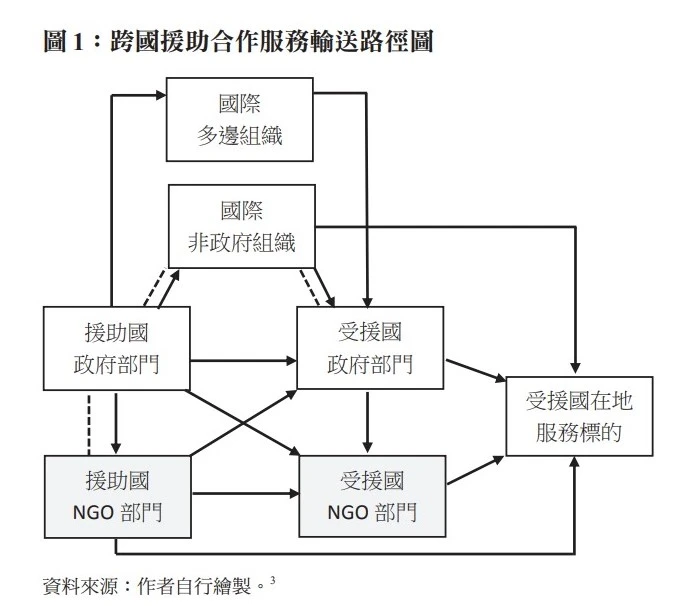

建立在此雙邊或是多邊援助合作的基礎框架上,主要又可以繼續聚焦在援助單位與受援國的幾個重要部門,分別是國際部門下的多邊組織、援助國的政府部門、援助國的非政府組織(non-governmental organizations, NGOs)部門、受援國的政府部門及受援國的非政府組織部門等 4 方利害關係人,並且從實踐中得知數條實際輸送的路徑,見圖 1。

國際援助與發展性工作,本質上是一個資源流動的過程與結果。無論循著圖 1 所示的任一條路徑,在資源跨境進入受援國的方式上,又可以「形式上」進一步聚焦,較為結構性分類則可類比世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)在服務貿易總協定(General Agreement on Trade in Services, GATS)的 4 種跨國移動的概念,[4] 如表 1。

由於表 1 在類比上除了「商業組織呈現」較容易理解外,其餘概念較易混淆,故再援引案 例說明釐清概念。舉例而言,臺灣將口罩寄送至外國或者我國 NGO 提供遠端方案執行諮詢,給予當地草根組織建議等,無論實體送達或透過網路突破地理限制的「單向」輸送,都屬於「跨國提供服務」;而「國外消費服務」,原為人員經跨境移動後在他國所產生的消費,成立的 條件有「人員跨境」及「金錢輸出」,在人員跨境部分可做一致性類比,但金錢輸出上則須轉換為「服務輸出」,如任一形式的志願服務隊、愛心物資捐助隊等,連同人員與物資勞務等,在從 A 國前往 B 國並達成輸送目的時,即屬此類型。簡言之,此 4 類型易混淆之處,在於「自然人呈現」與「國外消費服務」的差異。其最大的差別在於,「自然人呈現」是前往他國提供自身專業,即「專業輸出」,故若於此形式上進行類比代換,便是如技術團、醫療團、甚至是以專家資格的個人身分,前往受援國提供專業協助、交流,或現場諮詢指導等。

三、疫情下的全球參與衰退

在無全球性事件時,表 1 所示的 4 項跨境合作與服務輸出的形式均能合理的被實踐。但自從疫情爆發的 3 年多以降,對於人類經濟活動上的全球化停滯危機(crisis on the stagnation of globalization),已於諸多學術討論上被明確實證,[5] 且更進一步地說,除了經濟活動之外,若從全球人類各面向實體活動角度觀察,其全球參與衰退的現象,也在西班牙智庫艾爾卡諾皇家研究所(Elcano Royal Institute)所提出的最新一份《2022 全球參與報告》(Global Presence Report 2022)中,透過全球參與指數(Global Presence Index 2022)加權計算方式,顯示在人類的經濟、軍事與軟性活動(含合作發展行為)上的分數,幾乎全面性地呈現衰退的狀態。[6] 就實踐上,本文針對 2021 年時任家扶基金會柬埔寨分事務所外派人員(匿名)的一次訪談中,也得到了以下陳述:

「⋯在柬埔寨這邊,當時疫情一爆發,很多歐美的跨國 NGOs 很快就被召回了啦,一下子就撤退了啦,跟外商外資暫時關閉一樣,計畫型的很好撤退⋯」

換言之,無論從研究或實踐的角度,對於後疫情時代,或者稱作需要與疫情共存的時代,很明顯地對於發展合作或者援助的實體參與頻率以及時間長度上都難再如過往,對照表 1 的 4 種服務輸送樣態,也僅剩下「跨國提供服務」的遠距工作模式是最後的選擇,然而對於受援國或原先的受援對象而言,不管哪個部門、用何種形式,此期間對於在地發展與各項援助的需求並不會因此而消失,甚至可能會變得更加迫切需要。

四、社會地景牽動下的受援國在地 NGOs 角色與任務轉變

然而,面臨更加緊急且嚴峻的需求,受援國政府部門所承擔的角色,則必須以總體調控為首要,比如國民健康政策、出入境政策,緊接其後的尚有經濟衰退、內政民生物資、境內防疫措施與醫療照護系統建置等所有政策面向的快速追趕與彌補,以便快速因應疫情期間任一無法預期的社會事件,再次導致社會秩序混亂加深,特別對開發中國家(developing country)本就屬於脆弱度(vulnerability)高的社會狀態下,更需要政府快速回應以免社會秩序崩盤。[7]

(一)受援國在地 NGOs 的社會照顧角色需求浮現

有鑑於此,第 1 個使在地 NGO 部門角色產生轉換的結構性因素,就是政府部門與非政府組織部門面對社會需求議題的分工比例變化。

雖然「總體政策調控」與「執行社會照顧」的角色分工上,本就偏向於政府與民間各自側重之事,但當政府量能需完全聚焦在國家所有政策的緊急安排,以及政府的人力編制與預算設定本就依「一般時期」進行規劃的情況下,當突發事件產生時,政府部門的觸角無法延伸至社 會微觀層面各個需要受照顧的地方,此時受援國 NGO 部門就地應變與照顧的角色,相較於一 般時期的比例上而言,便會更加吃重。

此種情形不僅會在受援國發生,就連資源相對充足的援助國都有可能出現,當災害來臨,政府側重自身角色,且以總體角度做出調控時,需要 NGOs 的民間力量加以彌補,以避免顧此失彼的情形發生。

舉例來說,在 2021 年臺灣實施三級警戒疫情最嚴峻時,以衛福部的衛政防疫政策考量為首,輔以經濟、內政、社政、警政、國防、外交等總體規劃,希望將三級警戒所造成的傷害降到最低,尤其特別在社政方面自中央至地方縣市推出無息貸款、職業訓練、安心就業等各項紓困方案以緩解民生經濟壓力,[8] 但地方政府公部門人力除自身原有業務之外,尚需要運用大量時間在通報、回報、核實、資源盤點等各項工作,無法再做詳實的地方政策宣導或解說,甚至是滾動式的回報修正,導致在政府部門全力做好緊急對策因應以及資源調控的同時,民生的細節則馬上會難以完全兼顧。

從臺灣社區據點與長照服務為例,在各據點因三級警戒關閉之後,粗估即有 2 萬 5 千名長輩囿於防疫政策,致其無處進行活動或者受到社區照顧,進一步影響家中照顧的壓力,此連鎖性的壓力因應,在當時有台灣失智症協會推出線上影音資源,並且推出線上支持團體方案,而中華民國家庭照顧者關懷總會也推出線上關懷照顧者之相關方案,才使得因疫情所做的政策,在總體面的防疫與長照面的細節皆能兼顧,[9] 由於 NGOs 本身也必須面臨疫情,在一般業務推動之餘,對於此新型業務的快速開展跟補位,自然也是一種社會照顧執行面角色的實質展現。

試問,若經濟水準與社會制度相對完善的援助國都尚且如此,對於國際援助中受援國的角色,實務上見到就連社會安全網制度尚未完善、基礎建設尚待興建、以及基礎衛教觀念如洗手、刷牙都還需要推廣的狀態,有更多的「細節」在流行病或是其他突如其來的災難來臨時,NGO 部門自然會在廣度與深度上都需要更進一步,也更吃力地負擔社會照顧的責任。

(二)角色變遷中資金與組織功能調適之挑戰

第 2 個迫使受援國在地 NGO 部門角色或功能轉換的結構性因素,則是組織的財務問題(fiscal problem)導致的組織功能或任務上必須轉變或調整,即便任一受援國的 NGO 有意願成為支撐社會角落的一股力量,它們首先最需要憂心的是疫情爆發後的資金來源(funding sources)是否足以支撐組織業務繼續進行,甚或是有能力拉高服務量能來填補前段所述的第 1 個角色結構性因素。[10] 站在國際合作發展的角度看受援國當地 NGOs 的捐款收入來源,其組成除了眾所周知的當地政府支持、當地私人部門支持之外,也包含了多邊組織、援助國政府部門、援助國 NGO 部門的支持(參照前圖 1)。

其中,看似有多部門的支持挹注,然而即便是從 OECD 的資料統計數據中,都能清楚看出 OECD 國家的私部門(private sector)捐助款(grants)數額急遽縮水 350 億美金,相當於 2019 年水準的 4 分之 3 強。[11] 對於受援國的 NGOs 人道業務執行而言,無疑是一個沉重的打擊,因為對於受援國一般的經濟狀態而言,無論是當地政府或民間,其政策跟家計單位(household)優先考量循著資本主義國家的發展路徑,必然側重於經濟發展層面,這也使得本土能夠給予社會福利與社會照顧層面的資金預算支持相對較少,並且能得出當地 NGOs 必然因為受到疫情造成的經濟衝擊,導致取得本土募資更為困難,以及對於境外資金更為仰賴的合理解釋。[12][13] 為此,受援國的 NGOs 為了取得資金穩定,就必須在既有的經營管理模式下做出調整與選擇,我們可 以借用學者亞歷山大.奧斯特瓦德(Alexander Osterwalder)所提出的知名商業模組─「商業模式畫布」(Business Model Canvas),將之應用在非營利組織經營管理,加以清楚辨識有哪些面向,並進一步理解需調整之部位,如下表 2。[14][15]

在表 2 所列出的 9 個面向中,最後 3 項因屬於遭受壓力且待維持平穩的項目,故無須討論,至於因疫情導致的組織存續壓力,對於受援國當地 NGOs 產生性質轉變的呈現,則首先會 出現在服務範疇(client segments)的面向上,必須打破界線以爭取更多的捐款訴求,這是維持收入的一種方式。另一方面,當然也是因為疫情本身對於受助對象所造成的多面向影響,早已破壞單一服務項目的結構,反而需要注重更多綜融式、社區式的整體性服務提供,才有辦法為服務對象解決問題,因此對於當地 NGOs 來說,才會有服務對象界線模糊化的產生,且會進一步影響關鍵服務(key service)的內容。

既有的單項服務模式可能不足以應付疫情的來襲,好比教育支持機構若僅關注受助家庭的教育問題,而忽略經濟與衛生狀況對於孩童的影響,很可能因此無法達到服務目標;同時,既有的單項服務內容也很可能不足以或者不相容於既有的社會狀況,好比說文化推廣型的當地非營利組織,在本身的服務項目上並非為疫情期間受助對象所需要,也非大眾所關注的議題等狀況,進而影響捐款者的選擇。

然而,服務內容往往必須與組織宗旨緊密扣連,因此,當關鍵服務有所改變之時,又會更往組織核心信念深入改變,也就是朝著價值主張(value proposition)方面的期待「能夠解決什麼問題」或「為社會帶來什麼改變」面向擴散,最終在確立了前三者的變化後,達成捐款者關係(donor relationships)在質和量上的維繫,並確保組織收入水準與成本控管上能持續生存的目標,即使組織內在樣貌需要犧牲舊有路線而被迫轉型。

(三)受援國在地 NGO 關鍵利害關係人擴大之因應

第 3 個結構性因素所導致的在地 NGO 角色變化,則必須從「財務維持」繼續延伸,並從表2的渠道(channels)、關鍵利害關係人(key stakeholders)兩個層面繼續著手說明,因為其關係到組織責信(accountability)問題。

基於前述捐款收入需求與服務界線的模糊化、對海外援助依賴以及因疫情特性所造成一定程度的去全球化等理由,服務行為無論對組織或對受助對象而言,都有必須存續不可的壓力,也因此服務輸送的管道必然為了現實情形由實體接觸轉往遠端數位化操作,來達成維持服務輸送的暢通,比如採用社群媒體的大量曝光,或以 E-mail 寄送並加強原有電子報、定期刊物、問候信等溝通內容,藉以達到主動開發資源與維持關係的目標。

對於關鍵利害關係人的層面,若重新對照圖 1,受援國在地 NGOs 部門同時扮演著服務輸送的需求端組織層次的終端節點,且同時連接著多方供給端服務,援助部門從供給端面對無法親臨現場的結果,便會在評估受援國現地情境以及成效上,有著多面向的雜音與干擾(noise and distortion),無論是主動提供援助或是被動接受請求,在提供資源上比起過往更有責信疑慮。[16] 也因此,由於受援國的 NGO 部門在服務區位上最為接近現地,同時也身兼服務遞送最後流程的位置,在角色上便需要承擔起執行前「輿情蒐集及綜合現況」的責任,並且在執行各項計畫方案後,於「成果評估」上提供援助方合理可信的報告,以確保後續資源能夠再度被提供,也連帶使受助對象的人權多了一層保障。

五、結論與建議

疫情以來,跨國合作發展領域上的各部門皆因為全球結構面向上的改變,使得角色上都有著相互牽動而生的動態轉變,並且為了預防下一次或許更為嚴峻的情境發生,本次經驗所遺留下來的角色轉型或措施,也不會因為進入了「後疫情時代」就回到疫情前的樣貌。以本文來說,受援國 NGO 部門面對挑戰時,主動與被動綜合調適的角色變化有三:(一)在地社會安全角色責任加重(包含預防與因應);(二)組織宗旨與任務從單一走向整合綜融;(三)任務模式從供需雙向實體進行,轉化為雙向遠端數位進行,成為加強援助國與受援國責信紐帶(ties) 的關鍵角色。[17] 未來的國際合作發展也將可能慢慢走向受援國在地趨勢。

最後回到本國。回顧臺灣在國際合作發展的路徑上,從曾經的受援國逐漸走向內政經濟穩定繁榮的社會,並且能將繁榮的果實向外輸送,顯示我國已經具備從事國際間利他行為的經濟資本與社會資本(social capital)基礎條件。筆者亦綜合前述內容,並從臺灣的國際合作發展角度出發,建議 2 點如下:

(一)援助國的立場:疫情可以是國際合作發展整隊的接著劑與契機

臺灣的國際合作發展領域現況,無論在何部門或何領域間,過去並沒有太多的機會意識到整合的理由,然而隨著疫情的爆發,讓我們有機會看見如何滿足受援國當地的需求,以及如何與當地 NGO 部門對接合作。

雖然我國現有的國際合作發展領域正朝跨界與重組的領域化(territorialization)、去領域化(de-territorialization)至再領域化(re-territorialization)3 階段中之第 1、2 階段間嘗試,[18] 但時有面臨組織間本位主義或是不知如何整合之困境。以目前我國現有的國際合作發展推動的相關訓練,有全球合作暨訓練架構(Global Cooperation and Training Framework, GCTF)或者由外交部、僑委會、國合會等官方或類官方組織所辦理的各項跨國與跨組織訓練交流。雖能理解專注在單一領域上的研習可使議題聚焦,但是在未來海外合作發展工作的拓展,應對受援國當地面臨的跨領域、跨部門且多層次整合之需求時,則相對較少有與之對應的專業訓練或任何形式的推動來整合我國各界的援外力量。

因此,建議可透過本次契機,在未來訓練的層次上保持既有的單一議題做為主軸,但同時亦拉出多重合作的概念框架,鼓勵我國各界參與,讓臺灣厚實的公民力,能夠在國內凝聚後,開枝散葉至國外,並於提供協助時,有能力於在地重新與我國、其他援助國以及受援國的 3 大部門一同分工整合,成為能分散穿透並於當地扎根的跨國界公民力與「巧實力」(smart power)。

(二)國家層級:組成國際合作發展國家隊及「不對稱援助競合」的概念 [19]

組成國際合作發展國家隊並非新提議,早在疫情發生前的 2018 年,學者簡旭伸教授及時為其博士研究生吳奕辰即曾投書網路媒體《天下雜誌評論》,在篇名為〈外交典範轉移,從「外交事務與國際發展部」開始!〉[20] 中提到:「⋯⋯需要務實地建立與全球各國的實質關係,並以綜合性的國際合作發展思維,定義臺灣在全球之中的位置,提出相應的策略規劃。」

延伸此點,筆者之所以再次建議成立國家隊,於發展政策與策略整合之外的另一層意義在於,積極回應目前臺灣與 OECD 國家對於援外工作在資金不對稱且又已被搶得先機的情況下,如何進行一場不對稱而又能有效地投入競合。

臺灣現有的非官方部門,尤以第 3 部門至少相對於整個亞洲而言,有較大的組織規模及動能,國家隊的成立,除了前述的策略規劃以及整體式的視野結合傳統與非傳統的管道達成外交目的之外,另外對於建置平台以提供國際間最新開發援助需求、相關國際組織計畫、服務輸送管道或協助媒合等各項資訊,就能夠更有效地結合官方的對外交涉優勢與非官方組織的敏捷度優勢,在我國投入政府開發援助(Official Development Assistance, ODA)資金與其他國家龐大的政府開發援助資金投入的不對稱關係下,方有進入競合關係的可能。亦即,大筆政府開發援助資金投入雖然資源充足,但行動上的自由度卻多受限於政府政策規劃與指令,而臺灣國際合作發展國家隊的成立,並非提供資金,而是提供政府部門與非營利組織部門相互分工分享交流的平台,透過私人部門或我方 NGOs 與當地 NGOs 接觸,直接滿足其當地服務提供的終端,即在地 NGO 部門在各角色轉變上的需要。

換言之,國家隊與共同平台建置,無論資源媒合轉介提供實質協助、組織公關宣傳利基、資源責信過濾以及國家外交形象等各面向上,皆有利臺灣國際合作發展及外交轉型,更有機會實現「敏捷管理、精準馳援」的「不對稱援助競合」。

六、結語:COVID-19 疫情與再現的《想像的共同體》

在學者安德森(Benedict Anderson)的知名鉅作《想像的共同體》(imagined communities)中,提到了語言與文化保存人們的記憶,也保存了人們記憶中的時空跟認同,認同則超越了時間及空間的物理界線,其存在與消逝則決定了群體與民族的形成與解散。[21] 如今疫情延燒雖僅 3年,但其所帶來的人類生存型態卻足以影響一個世代,這些「後」、「新」的概念,都是全球人類的共同記憶,宛如另一種形式的「共同體」再現,過程中任何一個部門的角色轉換都是為了生存與互助,因此,期許這次集體記憶的建構,不再是為了築起認同的隔閡而殺戮,而是為了全人類的和平與共榮。

註釋

1 WHO. (2020). “COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).”https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-andinnovation-forum

2 Wu, Yi-Chen, & Chien, Shiuh-Shen. (2022). “Northernization for Breaking-through International Isolation: Taiwan's Trilateral Aid Cooperation in the Middle East Refugee Crisis and beyond.” Development Policy Review 40(1): 1-26.

3 圖 1 的援助國政府部門與援助國 NGOs 部門或國際非政府組織之間有單向實線也有虛線,是指跨國合作行為在實踐上,各類型非政府組織未必需要經過援助國政府部門的協助或是指引,也能直接向他國 NGOs 或是當地需要的服務對象進行服務輸送與跨國合作,其自身即可為服務發起的起點。

4 WTO. “General Agreement on Trade in Services.” https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm

5 Abdal, A., & Ferreira, D. (2021). “Deglobalization, Globalization, and the Pandemic: Current Impasses of the Capitalist World-Economy.” Journal of World-Systems Research, 27(1): 211-226.

6 Olivié, I., & Santos, M. G. (2022). “Global Presence Report 2022.” Elcano Royal Institute, https://www.realinstitutoelcano.org/en/reports/elcano-global-presence-report-2022/

7 OECD. (2020). “Developing countries and development co-operation: What is at stake?” https://read.oecd-ilibrary. org/view/?ref=132_132637-tfn40fwe1w&title=Developing-countries-and-development-co-operation_What-is-atstakehttps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm

8 我的 E 政府(2023)。「112 年政府因應疫情相關紓困及振興措施總整理」,中華民國數位發展部,2023 年2 月 23 日,https://www.gov.tw/News_Content.aspx?n=37&s=610106&sms=9100#active2

9 張子午(2021)。〈三級警戒下的照護危機之 1:「很多家庭快撐不住了!」社區據點因疫情關閉,失智者照顧雪上 加 霜〉,2021 年 6 月 30 日,https://www.twreporter.org/a/covid-19-level3-alert-long-term-caredementia

10 Waniak-Michalak, H., Leitoniene, S., & Perica, I. (2022). “The NGOs and Covid 19 Pandemic: A New Challenge for Charitable Giving and NGOs' Mission Models.” Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 33(2): 183.

11 資料顯示,2019 年 OECD 國家之私人部門捐助總額高達 462 億餘美金,但至 2021 年底的統計結果僅剩 108億餘美金。OECD. (2023). “Grants by private agencies and NGOs.” https://data.oecd.org/drf/grants-by-privateagencies-and-gos.htm

12 開發中國家的 NGOs,在業務推行上可在相關個案研究得知,原先就較為仰賴國外資金。Saungweme, M. (2014) “Factors influencing financial sustainability of local NGOs: The case of Zimbabwe.” Stellenbosch University, pp.48-63.

13 自 2015 年聯合國永續發展目標 (SDGs) 出現後,為了實現 SDGs 的各項目,在募資上更推出了混和式金融(blended finances)的概念,期望把商業組織納入國際援助發展,透過投資利率優惠、貿易補貼、開發獲利分潤,甚至取得碳權進而交易獲利等誘因,促進本土或境外商業組織投入受援國境內的各項建設,但由於此概念所提及的集資誘因多屬於政府部門權力,受援國在地非營利組織無論是基於權力上,或身處疫情期間的人力負擔上等理由,都難以採取此方式主動募資。關於混和式金融概念,詳見:OECD. (2023).

14 “Blended Finance.” https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/14 Osterwalder, A., & Blank, S. (2016). “The Mission Model Canvas: An Adapted Business Model Canvas For Mission-Driven Organizations.” https://steveblank.com/2016/02/23/the-mission-model-canvas-an-adapted-businessmodel-canvas-for-mission-driven-organizations/

15 Oliveira, Au-Yong M., & Ferreira, Pinto J. J. (2011). “Book review: Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers.” African Journal of Business Management 5(7): 2.

16 跨國非營利組織相關研究早有顯示,即使在平時,非營利組織決策者仍然對於「責信」的合理範圍、對象、以及其必須性並沒有全面性的認知。故本文引此文獻證明在災害來臨後,必然引起資源提供者對「責信」區塊有更多的疑慮,詳見:Schmitz, H. P., Raggo, P., & Vijfeijken, T. B. (2012). “Accountability of Transnational NGOs: Aspirations vs. Practice.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(6): 1186-1190.

17 Granovetter, M. S. (1973). “The Strength of Weak Ties.” American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.

18 領域化、去領域化及再領域化 3 階段的概念,來自於政治地理學對於國界、都市化研究、人口移動時的概念,於此可借用為專業本位界線的建構、解構與再建構。原概念參照:Tuathail, G. O., & Luke, T. W. (1994). “Present at the (Dis) Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order. Annals of the Association of American Geographers, 84(3): 381-398.; Harrison, J. (2010). “Networks of connectivity, territorial fragmentation, uneven development: The new politics of city-regionalism.” Political Geography, 29(1):17-27.

19 「不對稱援助競合」的原始概念來自於軍事領域之「不對稱作戰」,係指能夠在兵力劣勢的情況下,利用特有優勢以小搏大。筆者用以延伸,是因為臺灣對外投入於國際援助之資金與規模,即使以 ODA 加上 NGO部門整體的資金,都難敵日、韓、歐美等對外援助大國,而在此資源不對稱的情況下,又希望能夠透過臺灣非政府組織蓬勃發展的優勢,在國際開發援助的領域上能與這些大國相互競爭並找尋條件共同合作,是為「不對稱援助競合」。

20 簡旭伸、吳奕辰(2018),〈外交典範轉移,從「外交事務與國際發展部」開始!〉,獨立評論 @ 天下,瀏覽日期 2023 年 1 月 28 日,https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/52/article/6845

21 Anderson, B. (2006). Imagined Communities-Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York and London: Verso, pp. 9-187.

- 更新日期: 2023/09/28

- 點閱次數:175