《當季專論》AI 時代的新農業: 人工智慧協作永續生產與國際合作推動契機

李士畦

工業技術研究院中分院副執行長

摘要

AI 時代來臨,讓全世界的智慧農業發展加快了速度。在面對傳統農林漁牧產業的技術傳承,人工智慧系統逐步發揮了其高學習效率、反應速度快與精準的優勢。成為目前全世界面對從業人口老化、環境變遷影響農業生產質量,以及應對地緣風險、保障糧食安全的重要解方。由物聯網(Internet of Things, IoT)到人工智慧互聯網(Artificial Intelligence of Things, AIoT)、從無人機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)到農工機器人(Agri-bots),通訊系統(wifi、5G 到低軌衛星)所需的核心技術都需要 AI 與晶片(Chip)的協作,而臺灣目前就站在發揮軟硬整合能量的浪尖上。

本文由科技與農業生產融合的觀念,帶入人工智慧協助韌性生產上扮演的角色,輔以工業技術研究院(工研院,Industrial Technology Research Institute, ITRI)在協助跨部會推動農工合作下的智慧系統整合案例,說明永續生產現況與未來解方。最後,再透過國際合作推動方法, 對未來科技農工的國際輸出合作模式提出建議。

關鍵詞:智慧農業、科技農工、人工智慧、晶片、韌性生產、農工協作機器人

一、前言

依據聯合國統計,在未來 50 到 60 年間世界人口將持續成長,2080 年中期將達 103 億。2030 年代中期,80 歲以上人口的數量將超過嬰兒。將造成面臨人口老化問題國家可能需要利用科技來提高生產力。[1] 2020 年臺灣農業人口年齡平均已超過 64 歲,而 65 歲以上比例已經接近總人口的 49%。[2] 由於農業是高度依賴經驗與環境進行生產的行業,2025 年行政院揭示「智慧韌性、永續安心」政策行動策略目標,更由於「臺灣農業面對地緣政治變化、國際供應鏈重組、極端天氣頻傳、淨零轉型,以及勞動力老化、農工資源競合等內外環境挑戰」,在「讓臺灣農業成為永續韌性的產業,讓農民成為高專業的職業」[3] 目標下,以人工智慧創造農業韌性生產條件成為必要條件之一。

對應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)提及 17 項目標的第 1、2、12、17 項有關「消除貧窮」、「終結飢餓」、「責任消費與生產」以及「永續發展夥伴關係」目標,在國際開發合作的潮流下,應用科技加速實現符合 SDGs 的永續農業生產成為被聚焦的重點。本文將深入解析科技協作農業,以及人工智慧對應於韌性生產的觀念與跨領域支援國際合作的觀點。

二、科技與傳統農業融合的思維

臺灣智慧農業發展,2017 年起在農業政策下提出了跨領域關鍵技術與人機協作的策略,並設定農業智慧生產與數位服務的雙重目標。2023 年起再明列「精準、協作、普及」的技術發展目標。達成精準農業所需要的技術核心,需透過降低設備成本的國產智慧核心晶片整合、跨領域產業支援,再加上人工智慧,讓無人化的科技農工逐步成為發展次世代智慧農業的顯學。

過去幾年間臺灣在科技農工上的推動,透過農業部與經濟部自 2018 年開始的農工合作機制,到國科會支持的晶創臺灣方案納入新農業領域,產、官、學、研各方卯足了全力。從應用各種通訊傳輸系統(4G、5G、WIFI 等)建立的 IoT 基礎建設,到藉由人工智慧協作與優先方案順序的推動,筆者認為關鍵的轉捩點在自 2024 年起行政院推動的「晶創臺灣方案」,晶創新農業計畫在智慧農業既有的基礎下正式宣示並錨定了 AI 算力於農工協作的核心目標(國產晶片組合),提供包括如邊緣運算(Edge Computing)、電力控制、印刷電路板(Printed Circuit Board, PCB)設計、驅動器控制等應用於農林漁畜等領域的整合開發工作。這些核心技術未來的應用載體,鎖定了支援中小型場域(如畜禽舍、設施養殖或破碎農地、亞熱帶溫室等)的先進設備、整合型 3D 通訊或控制(農機、無人機或農工機器人),以及如生物質(Biomass)循環材料(農業剩餘物)的智慧製造設備開發,與歐美國家發展的大型智慧機具或系統有著不同的市場區隔。

科技協作傳統農業由自動化衍伸到智慧化的過程中,人工智慧是核心價值。由於人工智慧是透過大量數據加上演算法與程式,讓電腦成為能像人類一樣具有思考與行為能力的工具。然而大家在思考智慧科技如何協助農業生產之前,必須先將「農業生產是在處理具有生命的載體成長過程」觀念深植於心。換言之,農業生產與傳統工業化標準生產最大的不同,就是生產者面對的是具有思考能力、以及隨時受到環境影響的畜禽漁或植物的載體。因為「沒有任何一株植物或一頭牲畜,在同樣生產環境下的品質是完全一致的」。如此一來,導入科技的重點就會落在解決惡劣工作環境造成的生產人力缺口、以及提高生產質量、降低罹病風險,並協助提供更穩態品質的原料來源給跨領域產業鏈來增加應用價值(如農食、生技、紡織、生物質或特用材料等產業生態系)。因此,透過歸納傳統農業生產者經驗法則、掌握環境變化以及對動植物生理反應的觀察,到開發優質平價設備結合具思考能力的 AI 軟硬體整合。成為解決未來農業缺工、因應環境變遷,以及掌握糧食自主生產與永續的關鍵因素。

三、人工智慧在農業韌性生產的協作

「韌性生產」是近年因應氣候變遷、地緣政治等環境與國際情勢下發展出來的生產思維,應用於農業上有幾個重要意義,包括提供穩態永續生產解方,因應農業缺工危機、以及國際淨零趨勢下對生產過程碳排的要求。人工智慧周邊跨領域產業生態系支援的軟硬整合思維,能讓以智慧系統與協作機器人共同建構的未來農夫擁有更多元的韌性生產能力。

(一)人工智慧提供農業韌性生產的多元化解方

提供「韌性生產」的問題解決方案,或即時解決能力,是論述 AI 協作農業提供韌性生產力的主軸,應對於國家推動「加速基礎環境網絡佈建,推動氣候變遷調適作為,強化農業韌性,確保糧食安全」的政策目標,穩態量產、農業災防(天災、病蟲害)領域的協作,在智慧控制領域的軟硬整合能力方面,可以透過邊緣運算、通訊整合、電力輸出控制與作動等關鍵晶片模組來提供指揮系統,讓科技農業最重要領域之一的農工協作機器人 [4]、通用型載具、無人機(UAV)或 M2M(machine to machine)等工具與系統的聯合,來發揮人工智慧的整合協作優勢。

(二)工研院在農工合作架構下的 AI 韌性協作案例

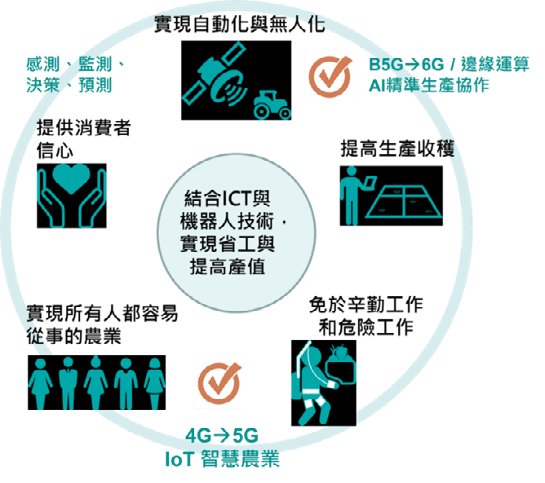

感測(Sensing)、監測(Monitoring)、決策(Decision making)與預測(Prediction)能力的整合,搭配共通載具的智電化(Smart Electric)與農工協作機器人(Agri-bots),是工研院推動人工智慧韌性協作農業的發展基礎,也在 2025 年工研院發布新版的 2035 技術領域發展策略藍圖中,成為未來 10 年技術發展與產業化指導方針。有了技術發展策略藍圖的的關鍵產業發展目標,以及掌握技術發展的邏輯大綱,才能有條不紊的推動領先國際的技術與系統,並促成國際整合輸出能力。

圖 1 農工合作架構下的數位轉型戰略推動架構

資料來源:工研院

以目前進入市場的智慧系統為例,田間疫病管理領域,人工智慧結合傳統農業作物整合管理(Integrated Crop Management, ICM)成了典型的韌性生產科技工具,由於農民可以輕鬆藉由手機取得田間土壤與環境監測器提供人工智慧聯網(AI+IoT, AIoT)判讀後的疫病預警訊號,透過「預防勝於治療」的精準決策支援,以及即時連結「綠色防治資材」的供應服務, 將過去智慧農業的 IoT「環境監控功能」提升到「預警加上防治」。以 AI 預警協作恆春地區的洋蔥生產為例,2020 年起透過透過前述 AI-ICM 系統成功地避免了 75% 洋蔥感染炭疽病

(anthracnose)。[5] 此外,在考慮農民作業安全及溫室或大田的協作機具方面,透過適用各種地形的共用底盤通用載具搭載邏輯晶片的 AI 邊緣運算與動力控制,以智電化取代原有柴油驅動,保障農民施藥安全保障的遙控型或無人噴藥車,中小型無人電動曳引機、電動除草機器人,以及協助農民採收蔬果後的跟隨型搬運車等,也都陸續進行了產業化。

在無人機方面,除了市場成熟的代噴作業,農試所也與工研院共同透過搭載光譜儀掌握的稻作光譜資訊,輔以人工智慧與專家系統發展,開發新型影像處理演算法,這種分散平行化深度學習架構技術,適用大面積空拍影像的即時分析辨識,縮短了過去大範圍面積需要人工檢查時間與效率至少 50% 以上,在協助面對異常氣候(長降雨與高溫)下,提供缺工下的稻熱病或白葉枯病的預警工作,讓生產者可以進行預防性的藥肥精準施用,提供智慧韌性生產工具來減少發病造成歉收的風險。類似的人工智慧模式也衍伸到了漁業領域。「AI 無人機隊系統」則結合了智慧航點自動生成、即時影像傳輸和 AI 漁群即時辨識,透過多機協同作業讓「智慧魚搜系統」為船隊提供更為節能減碳與效率的尋魚與捕撈作業。

畜牧業方面,宛如家用掃地機器人的「畜舍清糞機器人」,在納入耐候型控制晶片組與 AI 功能後,能廣泛提供適應各種環境地形的全程智慧導航、避免碰撞,汙穢物滿載後返回母站卸載並實施充電的連續工作,除了替代大量人力,還能提升畜舍整潔、增進牲畜健康與福祉。另外,AI 聲紋辨識系統也能透過聲紋資料庫,判讀乳牛聲音背後代表的意義,例如情緒管理,以及如母牛分娩預警與管理者通知等。重要的是,透過臺灣生產的優質晶片組控制核心與電動化套組件,造價已經低於國外同級商品的 30% 以上,擁有優質平價的國際競爭力。

著眼人工智慧協助下世代農業韌性生產趨勢,透過晶片創新應用與共通載具的聯合發展, 用於替代人力的蔬果採摘機器人,用於替代蜂群的授粉機器人,以及宛如電影「瓦力」升級版的 AI 禽舍管理機器人,以及支援畜產與養殖缺工的清淤、巡場或餵飼機器人等,都是臺灣目前透過晶片創新結合機器人提供下階段智慧農業發展的重點項目。以 AI 禽舍管理機器人為例,禽舍會因環境變遷造成的持續高溫或潮濕提高肉雞罹病風險,病斃雞需要健康監控與即時移除來避免造成疫病快速傳染。缺工下的 AI 協作機器人 24 小時監控與病體雞隻移除,已經成為韌性生產中不可或缺的關鍵。在這些系統中,工研院扮演「無人化農業」攸關國產核心邊緣運算邏輯晶片、電力管理晶片、下世代通訊 M2M(Machine to Machine)與作動控制晶片組的應用整合,在參考既有業界標準規範下,成為快速支援未來多元化農工協作機器人共通模組與智電化的發展基礎。

四、科技農工的國際合作與援助契機

在機械協作與自動化逐步成熟下,電動與智慧化成為下階段的重點方向。但無論是政策資源、學界或業界分工,以生物質全循環材料化的淨零概念整合智慧、機械與農食材料領域,同時符合 SDGs 精神的科技農工生產技術,在今日已經成為能夠即刻進行國際合作或支援國際援助的首步曲。

搭配過去立足糧食營養,以「農業科技」為主提供如農耕技術、優質種苗、水產養殖等, 或穩定蛋白質供應的畜產技術援助的國合觀點來看,若能再納入「跨領域智慧科技」支援為基礎的「科技農工技術」,搭配適用跨國場域的客製優質平價中小型機具軟硬整合系統包裹輸出。除了有利於創造國合經濟力,也有助於加深臺灣於「新農業」智慧協作援外的科技強國印象。2022 年起在經濟部技術司的支持下, 透過 APEC-PPSTI(Policy Partnership on Science,

Technology and Innovation)的機制與資金(funding),為會員國成員辦理了系列「科技農工技術」論壇來落實國合討論。2023 年的「數位分身技術提升供應鏈生產力」、以及「探索永續與韌性農業和食品」,2024 年的「精準漁業智慧科技應用」,到 2025 年納入 AI 議題的「綠色永續AIoT 農業病害管理解決方案」。迄今已獲得超過 APEC 15 個以上的會員國支持或派員參與,讓成員國確切了解臺灣的智慧農業實力以及技術援外的企圖心,同時創造國際合作契機。

2024 年在農業部的支持下,臺灣成立了三電(電機、電池與電控)業者共同參與的「臺灣農機電動化產業策略聯盟」6,跨領域產業加入智慧農業的目標在創造新供應鏈,再透過經濟部國合計畫的支持,讓應用具國際競爭力的國產微控制器(Micro-Control Unit, MCU)支援智慧型國產系統設備,同步開啟與日本、美國的合作契機。這些優先採用臺灣生產的耐候型創新晶片組合,以 AI 邊緣運算模組的多元控制器模式結合關鍵零組件進行國際輸出,再透過合作國家的end-product 在地生產模式。未來系統設備也有機會結合當地企業在不同國家形成再締適用性、維修便捷性,為合作意願提供了最大的可能性。

五、結語與建議

AI 百工百業的普及在不久的將來將成為趨勢,以科技提供特定農業生產力已成為因應全球缺工與因應環境變遷風險的韌性生產重點解決方案。在智慧製造與農業生產觀念融合過程中, 客製化需求程度高的 AI 農工協作機器人則成為關鍵。以採摘機器人為例,無論是與無人機共同作動,或是應用機械手臂與無人載具融合的採收與運送工作;無論是「優質平價」或是「優質獨特」,只要能掌握了關鍵的 AI、MCU 與周邊關鍵核心組件就能有機會掌握市場擴散力。在具備 AI 協作的系統或機具合作開發方面,透過跨部會協助落實於國際組織的行動,也能逐步讓國際了解臺灣支援跨領域供應鏈的機動性。

以援助為標的的擴散,可以思考結合既有農技援外管道,於友邦或友好國家建立臺灣先進科技農工系統的 POC(proof of concept)到 POV(proof of value)示範基地。提供例如(一)智慧農業整體解決方案服務(AIoT total solution service):(二)智慧協作機具或系統租賃模式;(三)在地化系統標準的制定;(四)技術種子人員培訓或在地型設備系統共同開發生產。即使部分國家目前推動智慧農業的條件較為不足,也能先藉由臺灣逐步成熟的電動化農業機械的推廣,以及前述在地驗證實施的可行性,來加速受援助國家導入智慧化農務協作的時程。

已聞名世界的臺灣農業技術,結合人工智慧提供由系統到設備的科技農工創新整合力,再加上智慧製造商既有的設備或系統供應鏈,AI 時代的臺灣新農業有能力在世界扮演更積極的角色並提供更精準的貢獻。工研院也將持續在永續環境領域推動農業低碳協作技術,以跨領域技術為農業邁向綠色永續的低碳精準生產目標努力。

注釋:

1 聯合國,《2024 年世界人口展望》,https://www.un.org/zh/global-issues/population

2 行政院主計總處新聞稿(2022),《109 年農林漁牧業普查初步統計結果》,頁 12。

3 行政 院,《國情簡 介》,2025 年 4 月。https://www.ey.gov.tw/state/CD050F4E4007084B/eca9c73f-eab3-4628- 9e73-afd18523027a

4 ISRAEL21c, 〈 11 robots that can ease chronic labor shortages in agriculture 〉 ,2024 年 1 月 ,https://www. israel21c.org/agricultural-robots-that-help-ease-farm-labor-shortages/

6 豐年雜誌 2023 年 9 月號 (2023),《農工合作建構電動農機產業生態系》。

- 更新日期: 2025/10/01

- 點閱次數:534