《當季專論》AI 在開發中國家健康領域管理中的應用

鍾采璇

賓汐法尼亞大學華頓商學院營運資管博士候選人

摘要

人工智慧(AI)正迅速成為提升醫療與公共衛生服務的關鍵技術,尤其是在醫療資源有限的開發中國家。本文先整合國際報告與學術研究,梳理 AI 在疾病預防、遠距醫療、醫療資源分配與健康教育四大領域的核心應用;再透過作者於非洲獅子山共和國與索馬利蘭的實務經驗,說明決策感知式機器學習(Decision-Aware Learning)、大型語言模型(LLM)及強化學習(RL)等 AI 相關技術如何實質提升醫療服務效率與公平性。儘管前景可期,資料不足、基礎設施薄弱、資金與人才匱乏,以及法規倫理框架的不完善,仍限制了 AI 在資源有限環境下的落地實現。要收穫 AI 技術的紅利並避免資料隱私侵犯、演算法偏見與醫療不平等擴大等風險,未來發展應聚焦於強化基礎建設、培育在地人才、制定合適的監管政策,確保 AI 技術的倫理性與普惠性,實現健康公平與永續發展的目標。

關鍵詞:人工智慧、公共衛生、健康管理、醫療資源分配、開發中國家

一、引言

近年來,人工智慧(artificial intelligence, AI)的發展成為提升醫療與公共衛生服務的重要契機。根據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)報告,目前全球仍有約 45 億人無法取得基本的醫療服務,到 2030 年,預計將出現 1,100 萬的醫療人力短缺。[1] 在此背景下,國際社會寄望 AI 等智能科技能協助縮小健康照護缺口,加速實現聯合國 2030 年永續發展目標中全民健康覆蓋(Universal Health Coverage, UHC)的願景。AI 所涵蓋的大型語言模型(Large Language Model, LLM)、機器學習、深度學習等技術,可用於處理龐大且複雜的健康相關資料,模擬人類進行決策,從而提高醫療決策的速度和準確性,若能適切運用,對於醫療資源有限、人口健康挑戰嚴峻的開發中國家尤為重要。

世界衛生組織(World Health Organization, WHO)在 2021 年發布了首份 AI 健康領域報告, 其強調 AI 具有改善全球醫療服務的巨大潛力,該報告指出,AI 可以加速疾病診斷與篩檢、協助臨床照護、強化公共衛生監測(如疫情偵測與因應)以及改善衛生體系管理。[2]AI 也能賦能患者,使其更瞭解自身健康需求;亦或是透過遠距醫療,在資源匱乏的偏遠地區銜接醫療服務落差 。然而,值得關切的是,AI 在健康領域的應用也伴隨風險與挑戰:該報告亦警示勿高估AI 帶來的效益,以免忽視實現全民健康覆蓋所需的基本投資;並提醒 AI 可能隱含資料隱私濫用、演算法偏見,以及對病患安全和人權的不利影響。由於許多 AI 系統主要基於高收入國家的數據訓練,在中低收入國家可能表現不佳,甚至對弱勢族群造成潛在危害。因此,各國在推動 AI 醫療創新的同時,必須確保將倫理和人權置於 AI 設計與應用的核心,並審慎制定指導原則,以最大化其利益並降低風險。

本文將概述 AI 於疾病預防、遠距醫療、醫療資源分配和健康教育等四個面向的應用情形,接著提供開發中國家的具體經驗,特別是非洲地區如何運用 AI 技術因應當地健康挑戰的案例。最後再討論 AI 在開發中國家醫衛管理應用所遭遇的限制與挑戰,包括技術、人力、政策與倫理等問題,並展望未來可能的發展方向。本文期望勾勒 AI 在公共衛生管理的願景,為相關政策制定與實務推動提供參考。

二、AI 賦能健康管理四大面向

人工智慧技術在健康管理領域的應用廣泛且多元,其主要涵蓋以下幾個方面:疾病預防、遠距醫療(telemedicine)、醫療資源分配,以及健康教育。這些應用面向相輔相成,共同促進公共衛生目標的實現。首先,在疾病預防方面,AI 可協助公共衛生機構進行大規模的疾病監測與風險預測。例如,透過機器學習分析流行病學數據和環境資訊,AI 系統能及早偵測疫情爆發的徵兆,預測疾病傳播趨勢,從而協助衛生當局採取主動的防疫措施。[3]這種預測性分析能力亦可運用於疾病預防策略的制定,如預估某地區登革熱或瘧疾的高發期並預先部署相關資源。此外,AI 輔助的早期篩檢工具也屬於預防醫學的一環:例如深度學習模型可從醫學影像中篩查肺結核或乳癌的早期跡象,在症狀未明顯前即找出高風險個案,達到防患於未然的效果。[4],[5],[6]

其次,遠距醫療是 AI 在醫療服務模式創新中的另一焦點。透過通訊技術與 AI 演算法的結合,遠距醫療能為偏遠或醫療資源不足地區提供諮詢、診斷和治療建議。例如,AI 聊天機器人和智能輔診系統可充當第一線的分診員,根據患者症狀自動給出初步建議或緊急程度評估,再轉介真人醫師處理。[7]在非洲,一些政府也與科技企業合作推出手機應用程式,由 AI 提供健康諮詢與症狀評估,減輕醫師人力短缺的壓力。例如盧安達即透過 AI 聊天機器人進行初步症狀評估,再安排遠端醫師進一步會診,成功提升偏鄉的醫療可及性。[8] 此外,AI 輔助診斷系統的應用,也證實能顯著提高遠距診療的準確性與效率。[9],[10] 儘管 AI 的臨床應用前景廣泛,但也須留意因數位落差可能加劇的醫療不平等議題。[11]

第三,醫療資源分配領域,AI 可作為決策支援工具,協助優化有限資源的配置。透過對衛生系統中多重變數的分析,AI 能夠為醫療管理者提供如人力調度、物資供應與服務規劃等方面的建議。例如,南非已有試驗計畫使用機器學習模型預測醫護人員在公部門服務的年限,以制定更有效的人力留用策略。[12] 也有研究團隊開發 AI 規劃工具,協助安排社區衛生工作者的探訪行程,以在人力不足的情況下盡可能服務最多的居民。[13] 在公共衛生層面,AI 可以結合地理資訊和人口健康資料,預測某段時間內特定地區對疫苗、藥品或醫療器材的需求量,供決策者參考,從而更精準地分配資源。例如在疫情期間,AI 相關的算法模型可用於預測醫院病床和氧氣供應的需求峰值,幫助當局提早調度並避免資源浪費。[14] 總而言之,AI 透過數據導向的分析, 讓醫療資源的調配更具科學根據,有助於提升衛生體系的公平與效率。

最後,在健康教育與健康促進方面,AI 可以透過個人化與互動式的方式來強化公眾對疾病預防與自我保健的認識。例如,人工智慧聊天機器人可針對病患或家屬的提問提供即時的健康知識諮詢,或透過手機簡訊和社群媒體自動推送量身定制的健康提示,鼓勵民眾養成良好生活習慣。[15] 在醫療專業人員的教育方面,AI 也可用於模擬教學與知識輔助,協助培訓更多本地醫護人才。[16] 總的來說,AI 能將龐雜的健康資訊轉化為貼近使用者需求的內容,無論是透過語音助手向文盲人群傳遞衛生知識,還是利用機器翻譯將關鍵健康訊息轉換成偏遠地區的方言,都有助於縮小健康知識的鴻溝。

以上各項 AI 應用並非彼此獨立,而是共同組成一個支持公共衛生決策與服務的新興生態:例如,在傳染病爆發時,AI 可以同時用於預警監測(疾病預防)、遠端諮詢(遠距醫療)、資源調度(資源分配)以及公眾宣導(健康教育)。綜合運用這些技術手段,有望大幅提升公共衛生體系的應變能力與服務覆蓋率。儘管 AI 無法取代基層醫療網絡建設與人力培訓等傳統措施,但其應用所帶來的助益正逐步累積,為改善開發中國家的健康結果帶來新的希望。

三、開發中國家具體案例:以非洲地區為例

非洲各國的醫療資源長期匱乏,在政治經濟情勢波動下,人口與健康衛生的挑戰更是嚴峻,因而成為 AI 技術關注的重要區域。事實上,早在近半個世紀前,非洲即已開始嘗試將早期的人工智能系統引入醫療領域:例如,1980 年代中期,肯亞有專案利用 AI 輔助提升基層衛生員與病患互動的品質;[17] 埃及則於 1986 年前後試行將美國開發的眼科 AI 診斷系統應用於當地,協助偵測常見致盲眼疾。[18],[19] 在 Owoyemi 等人(2020)所引述之研究也指出,甘比亞研究人員部署了一套概率決策系統,協助農村地區的衛生員辨識門診患者的危急病症,其對常見重症的偵測率達 88%;1980 年代末,南非則推出名為「電腦輔助治療」(Computerized Aid To Treat, CATT)的系統,由演算法依成本效益計算協助護士開立處方,用於提升基層用藥決策的標準化。[20],[21] 儘管當時技術不如今日成熟,但在非洲的醫療情境下已展現一定可行性,為後續引入AI 奠定基礎。近年來,隨著運算能力提升與 AI 工具的進步與普及,非洲各地出現更多元的 AI 醫療創新案例。以下舉兩個本文作者實際開發執行之案例:

(一)獅子山共和國

獅子山共和國位於西非,為全世界前 5 大貧窮的國家。其長年因藥品配送失衡而出現「有藥卻拿不到」的困境:即便中央倉庫備有足量存貨,基層診所卻仍時常缺藥,致使高達 4 成孕產婦與兒童無法取得處方藥物。在 2022 年前,獅子山共和國的醫療供應署(National Medical Supplies Agency, NMSA)一直以 Excel 試算表來進行全國的藥物配送,但因成效不佳,2022 年起,其嘗試與美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)研究團隊合作,在該國既有配送架構中導入一套決策感知式機器學習(decision-aware ML)的平臺,來分配該國「免費醫療照護計畫」(Free Healthcare Initiative, FHCI)的核心藥品。[22]

平臺建置前,政府與研究團隊先將該國健康管理資料庫與當地醫衛庫存系統做整合,由於其資料準確率低又大量缺失,團隊導入衛星影像與人口普查資料,來解決、修正偏遠地區就診人次低報的問題,以確保系統的公平性。雙方辦理多次會議與訓練工作坊讓各階層官員與前線工作倉儲人員充分溝通,確保平臺使用的模型、決策邏輯符合當地需求與政策規範,並釐清部分人們對使用 AI 的不信任抑或對 AI 取代工作的擔憂。

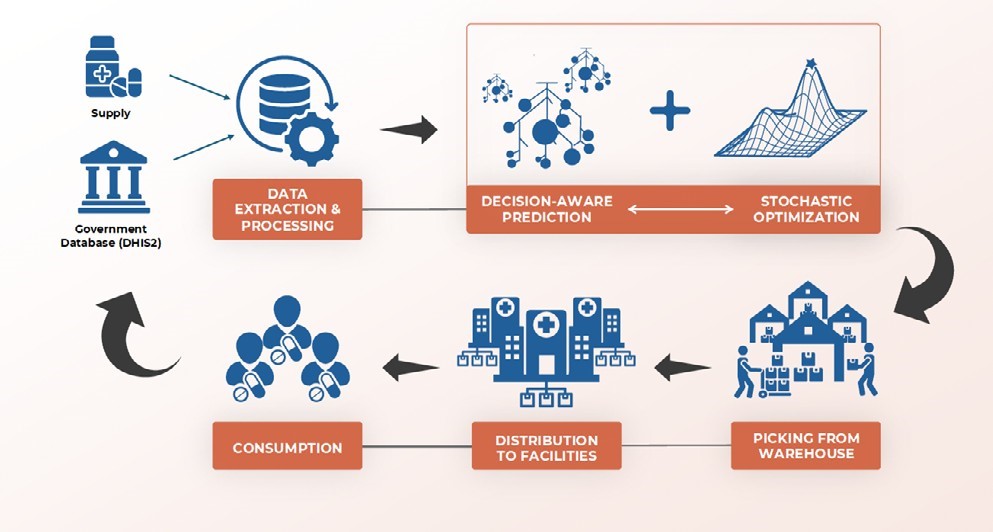

圖 1 決策感知式機器學習(decision-aware ML)平臺系統圖

如圖 1 所示,整個平臺可分為「資料整備→需求預測→最佳化分配→自動揀貨→回饋更新」5 個環節:

1. 資料抽取與整理:每一季,系統從整合的資料庫抓取「各大醫院診所用掉多少藥、還剩多少」的紀錄、倉庫庫存與即將到期日期。

2. 需求預測(決策感知式 ML):系統用隨機森林(random forest)的機器學習方法預測下一季每家診所和每種藥品大概需要多少。但它特別關注缺藥風險高的地方,把演算法的火力集中在這些診所。

3. 最佳化配送:有了需求預測後,電腦會在「藥品總數不變」的條件下跑數學算式,把藥量切成最合適的比例,好讓整體「被迫回家、拿不到藥」的人數最少。

4. 倉庫揀貨清單:系統自動生成「揀貨單」,標明哪個倉庫該撿哪批藥,並優先把快到期的藥送往用量大的診所,降低廢棄量。

5. 配送與回饋循環:診所拿到藥並發放給病人後,新的用藥資料再回到整合的資料庫,成為下一季預測模型的訓練資料。如此形成循環,讓後續季度能持續滾動式調整,越用越精準。

平臺的試驗階段(Pilot)自 2023 年第 2 季起於 5 個隨機抽取行政區推出,共涵蓋 700 多家公立醫院與診所,其研究結果顯示,在同樣的庫存條件下,病患實際領藥量提升 19%(p< 0.01),對過去最容易缺藥的弱勢診所,改善幅度高達 44%。由於演算法每季僅運算一次,整體雲端成本約 30 美元/ 月,亦無需增聘人力。達標後,政府於 2023 年第 3 季將平臺擴及全國16 個行政區,並將其納入例行配藥流程,系統合規率穩定維持在 90% 以上。

此案例說明,即便在資料不完全、資源有限的環境,透過 AI 等技術仍能大幅提升公共衛生供應鏈的效率與公平性。獅子山的經驗也為其他非洲國家提供了可複製的「小成本—大效益」模式:把傳統依賴經驗的配藥流程轉化為「資料→預測→最佳化→行動」,即可讓有限藥品在對的時間抵達最需要的病患手中。

(二)索馬利蘭

位於非洲之角的索馬利蘭,近期也啟動了兩項結合人工智慧的醫療專案,以解決當地醫療資源不足與醫師人力短缺的挑戰。索馬利蘭衛生暨發展部(MoHD)、國合會(TaiwanICDF)與美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)於 2024 年合作,在該國首都的公立總醫院部署了基於大型語言模型(LLM)的病歷抄寫系統「AI Scribe」,並計畫推動個人化的 AI 健康照護助理。2025 年 4 月 AI Scribe 系統與國合會的醫療資訊系統(Health Information System, HIS) 結合上線,其能即時擷取病人的過往病歷、檢驗結果及醫師問診之輸入,自動生成病歷摘要, 以減輕醫生撰寫病例之負擔。團隊目前正進一步導入不確定度量化(uncertainty quantification, UQ)的框架,其能透過統計抽樣、多樣性評分及語義一致性檢查,評估每句 AI 生成文字的信賴度,標記可能錯誤的資訊、AI 準確率的信心程度,來提示醫師複核修正、提升醫師對與 AI 共同合作的好感。

第二項專案則著重於透過強化學習(Reinforcement Learning, RL)與大型語言模型(LLM) 來開發個人化的患者照護及追蹤系統,以改善索馬利蘭因教育不普及、成人識字率低而造成的健康資訊不足問題。首先,透過蒐集當地慢性病照護指南及護理教材,團隊建立了完整的慢性病照護知識庫,並基於此資料庫建構慢性病診療的 AI 模型。在此基礎上,團隊正致力開發個人化的 AI 健康照護助理,透過簡訊等病患常用之平臺提供客製化健康資訊、即時問答功能及個性化的健康提醒(例如服藥提醒或醫院回診通知)。LLM 負責從可靠來源中檢索資訊以回答患者問題,同時利用上述之不確定度量化降低錯誤訊息的風險;而RL 算法則根據患者特徵與醫療需求,最佳化提醒訊息的時間、頻率與溝通方式(如語音、文字或人員追蹤電話),動態分配有限的人力資源,以提升患者的參與度與健康成效。

上述兩個專案凸顯了 AI 在資源匱乏環境中發揮效益的潛力,同時也說明了導入不確定度管理和互動式設計,能更有效地提升 AI 應用的安全性與使用者的信任度,為類似條件的低收入國家提供具參考性的數位轉型路徑。此外,考量開發中國家之間在文化背景、治理能力與健康體系等方面的異質性,AI 技術的應用與成效很可能因地而異,需因地制宜的策略設計與實踐機制,以確保 AI 導入的可行性與公平性。在做研究或政策規劃時,也應納入對 AI 應用的長期系統性影響與健康指標改善以進行更深入的評估與追蹤。

四、挑戰與未來展望

人工智慧在全球健康領域的應用雖有巨大潛力,但在開發中國家推廣過程中仍面臨資料品質、基礎設施、資金、人才與倫理法規等多重挑戰:

(一)資料匱乏與品質問題:

AI 模型多半仰賴大量且高品質的訓練資料,但開發中國家缺乏完善的健康資訊系統,醫療紀錄數位化有限且未標準化,限制了模型的有效性。[23],[24] 此外,由已開發國家資料訓練的模型, 可能不適用於開發中國家,表現失準,加劇健康的不平等與決策偏誤。[25] 因此,各國需投資建立多樣化且代表性充足的健康資料庫,並推動跨國資料共享(如非洲聯盟的健康數據雲)。

(二)基礎設施與技術門檻:

AI 應用需要穩定的網路、電力和運算資源,開發中國家網路滲透率低、電力供應不足,限制 AI 系統部署與維護。[26] 例如非洲僅 39% 的人口可使用網路,加上城鄉的數位落差,可能會大大阻礙遠距醫療和 AI 服務的普及。[27] 為突破此困境,基礎設施之投資是讓 AI 能發揮效益的重要基石。

(三)經費與永續性:

AI 醫療應用開發與維護成本高昂,對財政緊繃的國家是沉重負擔。[28]WHO 指出,若過度依賴私人資金且缺乏適當監管,可能導致產品偏離實際健康需求。[29] 因此,除了國際援助提供資金支持,建立適當商業模式與提供財務激勵措施,亦可增強永續性並縮小健康不平等。

(四)人才與能力建設:

開發中國家 AI 相關人才短缺,且醫療專業人員數位素養不足,AI 系統的採用與維護是其永續使用的一大挑戰。[30] 各國應透過區域間人才合作,彌補單一國家之不足,並持續推動高等教育、在職培訓及跨國合作等各項人才培育計畫,甚至制訂獎學金、其他相關法規框架等,結合公私部門一同提供足夠誘因來培育並避免人才流失。

(五)法規與倫理考量:

開發中國家的 AI 醫療法規與倫理框架多未完善,可能導致服務品質、患者安全風險 [31]、甚至涉及更複雜之倫理議題。例如,若使用之 AI 模型以來自已開發國家的數據訓練,可能如上述提及,AI 會無法準確反映當地病患特徵,導致診斷錯誤或歧視性決策;在教育普及較低或低識字率地區,患者也可能難以理解 AI 介入的意義與風險,導致知情同意淪為形式化而失其實質作用;某些 AI 建議(如心理健康等)若未考慮當地宗教與文化規範,也可能引發抗拒甚至倫理爭議。WHO 雖然提供了自治、公益、安全、透明、平等與責任明確等原則作為指南,各國應參考制定在地化法規 [32] 並強調在地知識與社群參與的重要性,以確保技術導入與當地文化需求相契合。

五、未來展望與結論

儘管挑戰巨大,AI 在開發中國家健康領域的應用仍有無限潛能。人工智慧正逐步改變全球健康領域管理與醫療服務的面貌:在傳統資源投入有限的情況下,其能提高疾病預防監測的靈敏度、擴展醫療服務的覆蓋範圍、優化衛生資源的調度效率,並創新健康教育的方式。從上述非洲實踐的案例,我們可看到即使在資源匱乏的環境下,AI 應用仍能在特定領域取得突破性成果,為當地民眾帶來實質的健康益處。

儘管如此,我們也必須認知 AI 並非萬靈丹,資料、技術、人員、制度等方面的挑戰如果得不到妥善解決,AI 的潛力將無法充分發揮,甚至可能引發新的不平等或風險。未來的重點應在於營造有利於 AI 負責任應用的環境:包括投資數位基礎建設、培養人才、完善監管政策、以及促進國際協作與在地參與。只有在倫理與在地自主的基石上發展 AI,我們才能確保其真正服務於全民健康的目標,而不是淪為少數人受益或加劇不平等的工具。

臺灣在全球半導體、硬體設施作為領頭羊,是未來 AI 領域不可或缺的重要行動者,尤其在穩健的基礎設施、人才與系統整合方面展現出高度彈性與硬實力。臺灣應以 AI 技術優勢來規劃、執行各項外交政策與合作項目,如支援低收入國家的數位轉型與健康系統強化上發揮積極角色,以擴大在國際發展領域中的影響力與貢獻。

注釋:

1. Madeleine North (2025), <6 ways AI is transforming healthcare>, 2025 年 4 月 17 日擷取自 https://www.weforum. org/stories/2025/03/ai-transforming-global-health/

2. World Health Organization (2021),

3. Bastani, Hamsa, et al. "Efficient and targeted COVID-19 border testing via reinforcement learning." Nature 599.7883 (2021): 108-113.

4. McKinney, Scott M., Marcin Sieniek, Varun Godbole, et al. (2020). "International evaluation of an AI system for breast cancer screening." Nature 577(7788): 89-94.

5. Qin, Zhi Zhen, Melissa S. Sander, Bishwa Rai, et al. (2019). "Using artificial intelligence to read chest radiographs for tuberculosis detection: a multi-site evaluation of the diagnostic accuracy of three deep learning systems." Scientific Reports 11(1): 15855.

6. Dembrower, Karin, Erik Wahlin, Yue Liu, et al. (2020). "Effect of artificial intelligence-based triaging of mammograms on cancer detection and radiologist workload: a retrospective simulation study." The Lancet Oncology 24(3): 379-387.

7. Wallace, William, et al. "The diagnostic and triage accuracy of digital and online symptom checker tools: a systematic review." NPJ digital medicine 5.1 (2022): 118.

8. Yee, Vivian, Simar S. Bajaj, and Fatima Cody Stanford. "Paradox of telemedicine: building or neglecting trust and equity." The Lancet Digital Health 4.7 (2022): e480-e481.

9. Acosta, Julián N., et al. "Multimodal biomedical AI." Nature medicine 28.9 (2022): 1773-1784.

10. Tschandl, Philipp, et al. "Human–computer collaboration for skin cancer recognition." Nature medicine 26.8 (2020): 1229-1234.

11. Yee, Vivian, Simar S. Bajaj, and Fatima Cody Stanford. "Paradox of telemedicine: building or neglecting trust and equity." The Lancet Digital Health 4.7 (2022): e480-e481.

12. World Health Organization (2021),

13. Solvice (2024),

14. Klén, Riku, Disha Purohit, Ricardo Gómez-Huelgas, José Manuel Casas-Rojo, Juan Miguel Antón-Santos, Jesús Millán Núñez-Cortés, Carlos Lumbreras et al. "Development and evaluation of a machine learning-based in-hospital COVID-19 disease outcome predictor (CODOP): a multicontinental retrospective study." Elife 11 (2022).

15. Maher, Carol, Ben Singh, Allison Wylde, and Sebastien Chastin. "Virtual health assistants: a grand challenge in health communications and behavior change." Frontiers in Digital Health 6 (2024): 1418695.

16. Darcy, Alison M., Alan K. Louie, and Laura Weiss Roberts. "Machine learning and the profession of medicine." JAMA 315.6 (2016): 551-552.

17. Owoyemi, Ayomide, et al. "Artificial intelligence for healthcare in Africa." Frontiers in Digital Health 2 (2020): 6.

18. Kastner, John K., et al. "An expert consultation system for frontline health workers in primary eye care." Journal of Medical Systems 8 (1984): 389-397.

19. Owoyemi, Ayomide, et al. "Artificial intelligence for healthcare in Africa." Frontiers in Digital Health 2 (2020): 6.

20. Forster, Dayo. "Expert Systems in Health for Developing countries: Practice, problems and potential." (1991).

21. Owoyemi, Ayomide, et al. "Artificial intelligence for healthcare in Africa." Frontiers in Digital Health 2 (2020): 6.

22. Chung, Tsai-Hsuan, et al. "Optimizing health supply chains with decision-aware machine learning." (2024).

23. Chung, Tsai-Hsuan, et al. (2024), "Optimizing health supply chains with decision-aware machine learning."

24. Owoyemi, Ayomide, et al. "Artificial intelligence for healthcare in Africa." Frontiers in Digital Health 2 (2020): 6.

25. World Health Organization (2021),

26. Think Global Health (2022),

27. Ibid.

28. Ibid.

29. World Health Organization (2021),

30. Think Global Health (2022)。

31. World Health Organization (2021),

32. Ibid.

- Update: 2025/07/01

- Hits:1878