《當季專論》國際植物遺傳資源保存與利用: 臺灣對外技術合作經驗與啟示

陳炤曄

財團法人國際合作發展基金會技術合作處副管理師

摘要

隨著生物多樣性喪失和氣候變遷威脅加劇,植物遺傳資源已成為應對氣候變遷和保障糧食安全的重要資源。本文章探討植物遺傳資源保存的重要性,介紹國內外主要保種機構,並說明財團法人國際合作發展基金會(國合會)在此領域的合作實踐。國合會作為臺灣政府開發援助的執行機構,積極推動互惠互助的國際植物遺傳資源保存與利用合作,包括透過駐外技術團支援友邦發展農業技術,保存當地優良品種並提升其自給能力。同時,國合會也蒐集駐在國的優良地方品種,擴大我國的資源保存範圍。此外,國合會在索羅門群島進行植物資源調查與編纂植物誌,在海地和尼加拉瓜推動稻米品種保存,在帛琉保護傳統芋頭品種,在沙烏地阿拉伯保存珍稀棕棗資源,並在宏都拉斯發展馬鈴薯健康種薯體系。這些國際合作計畫透過技術轉移、資源共享和法規保障,落實植物遺傳資源的互惠互助,永誌合作情誼並促進全球農業的永續發展。

關鍵詞:生物多樣性、保種、育種、國合會

一、前言

生物多樣性是地球生命的基石,透過不同生命物種間交織綿密的相互關係,構築了多元的生態環境,同時支撐著各地人類不同的經濟活動,應對氣候變遷及提供餵養全球的糧食系統。然而,生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平臺(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)1 和世界經濟論 壇(World Economic Forum, WEF)的全球風險連續報告 2,均將生物多樣性喪失視同全球三大風險之一。這意見與政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)3 和聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議(Conference of Parties, COP)意見一致,氣候變遷及生物多樣性喪失,為當前急迫解決的問題。另一方面,糧食生產首先需要播種,透過農民、科學家在田間一季又過一季的長期實驗與挑選,逐漸培育出適應當地環境、表現優良的品種,並可做為因應氣候變遷、未來市場需求的新品種培育重要材料。在生物多樣性、氣候變遷與糧食安全等多重議題下,植物遺傳資源的保育與合理利用,是目前世界各國致力發展的重點工作之一。

國合會作為我國「政府開發援助」(Official Development Assistance, ODA)執行機構,業務優先領域涵蓋環境與農業,透過技術合作、教育訓練等手段將臺灣的成功經驗分享給友邦及友好國家。本文將介紹臺灣透過技術合作推動植物遺傳資源的保存與利用的策略,並以國合會為例,介紹國合會實際參與成果及未來展望。

二、植物遺傳資源保存的重要性

保存植物遺傳資源已成為應對氣候變遷和滿足不斷變化農業需求的關鍵策略。隨著全球暖化趨勢日益明顯,二氧化碳濃度上升、降雨頻率與強度改變,以及極端氣候事件的發生機率增加,全球各地的農業型態正逐漸發生變化。例如,拉丁美洲作為全球主要的酪梨生產區之一, 正面臨氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。酪梨對溫度和水源供應極為敏感,隨著氣候升溫,種植條件變得更加不穩定。根據預測,若氣溫上升 2℃,到 2050 年,全球適合種植酪梨的區域將縮減14%,4 迫使農民向海拔更高或氣候更涼爽的地區轉移種植。然而,這可能導致更多森林被砍伐,轉為酪梨種植區,對當地生態系統造成破壞。另一方面原有產區的酪梨種植者將面臨更大的生計壓力,相關從業人員也可能面臨破產風險,形成向下螺旋的風暴。

另一方面,隨著農業科技的進步及全球貿易的發展,商業品種因其高產量、抗病性強等優勢,逐漸成為農民的首選。商業品種通常經過高度育種,具有較為一致的性狀,這雖然有利於大規模生產,卻也減少了作物的基因多樣性。相較之下,地方品種經過長期的自然選擇和農民選育,更能適應當地環境,具有豐富的遺傳多樣性。由於商業品種的優勢,許多地方品種逐漸被邊緣化,甚至消失,同時降低農業生態系統的穩定性,提升糧食安全風險。因此保存與擴大種原的遺傳多樣性一直以來都是種原保育與育種工作者的共同目標。

在野生植物的遺傳資源保護上,成立於 1759 年的英國邱園皇家植物園(Royal Botanic Gardens, Kew),從最初皇室莊園裡的小植物園開始發展成為當今野生植物異地保存的重要機構。邱園於 1996 年啟動千禧種子銀行計畫(Millennium Seed Bank),於英國建造由大型地下冷凍庫組成的儲存設施,為許多野生植物提供了「保險箱」。透過邱園的全球種子庫的網絡,即千禧年種子銀行合作夥伴關係(The Millennium Seed Bank Partnership, MSBP),邱園的種子銀行已儲存超過 40,000 種植物的種子,約占全球植物物種的 16%,並繼續朝向 2025 年前收集並保存全球 25% 的植物物種,特別針對那些最容易受到氣候變遷和棲息地破壞影響的植物的目標前進。

臺灣同樣在野生植物保存上貢獻心力,位於臺灣屏東的辜嚴倬雲植物保種中心(Dr. Cecilia Koo Botanic Conservation Center, KBCC)是亞洲規模最大、全球知名的熱帶及亞熱帶植物保種機構之一。自 2007 年成立以來,該中心專注於蒐集、保存和研究熱帶及亞熱帶植物,目前已累積保存超過 33,000 種植物,約占全球已知植物物種的 10%,其中包括數百種瀕臨絕種的稀有物種。這些植物大多來自東南亞、南美洲和非洲等熱帶地區,並且因棲地破壞和氣候變遷面臨嚴峻生存挑戰。

在糧食作物遺傳資源保護上,20 世紀中期,在洛克菲勒基金會和福特基金會的贊助下, 聯合國的糧農組織(Food and Agriculture Organization, FAO)成立了國際農業研究諮詢組

(Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR),以及於農業生物多樣性的國家設立 13 所國際農業研究中心,各針對不同作物設立種原保存庫,保護作物的遺傳資源,並於 1973 年在羅馬設立國際植物遺傳資源委員會(International Board for Plant Genetic Resources, IBPGR),後改制為國際植物遺傳資源研究所(International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI),即國際生物多樣性組織(Bioversity International, BI),主要負責種原保存相關的科研工作,包括制定植物遺傳資源的收集、保存、研究和利用相關的技術與規範,並於全球各地設有辦公室和研究站,直接參與了植物遺傳資源工作。2019 年,國際生物多樣性組織與國際熱帶農業研究中心(International Center for Tropical Agriculture, CIAT)進行了合併,組成了新的聯盟Alliance Bioversity International - CIAT,繼續推動相關工作。

2008 年啟用的挪威斯瓦爾巴全球種子庫(Svalbard Global Seed Vault)則是全球最重要的種子備份保存設施之一。斯瓦爾巴全球種子庫位於北極圈內的斯瓦爾巴群島,這座深藏在地下的種子庫,利用永凍土的天然低溫,為全球各地的農作物種子提供了一個極為安全的長期儲存環境,以防範氣候變遷、自然災害、戰爭等可能導致的種子遺失。至 2023 年 12 月,全球種子庫自全球 102 個種原庫匯聚 1,267,127 個作物種子樣本,超過 5,000 種不同作物物種。這些珍貴的種子資源,是人類抵禦未來挑戰、確保糧食供應的重要基石。

臺灣的作物遺傳資源保存工作主要由農業部國家作物種原中心負責,另座處臺南善化的與亞蔬- 世界蔬菜中心(WorldVeg)亦保存蒐集於世界各地的番茄、洋蔥、辣椒、甘藍等超過1,000 種蔬菜材料。這些機構積極保存大量植物種原並陸續備份至位於挪威斯瓦爾巴全球種子庫,以確保這些資源能夠長期安全保存,同時展現出臺灣在全球植物遺傳資源保護領域的貢獻。

三、臺灣透過技術合作促進植物遺傳資源的互惠互助

臺灣參與對外技術合作以「授人以魚不如授人以漁」為核心概念,具體來說,因應當地政府實際需求,派遣專業技術人員依據當地發展條件及臺灣優勢項目,結合國內相關資源,設計並推動合作計畫,實際幫助當地居民改善生活條件。這樣的模式不僅能幫助合作國家自力更生,也能加強與臺灣的長期合作關係。

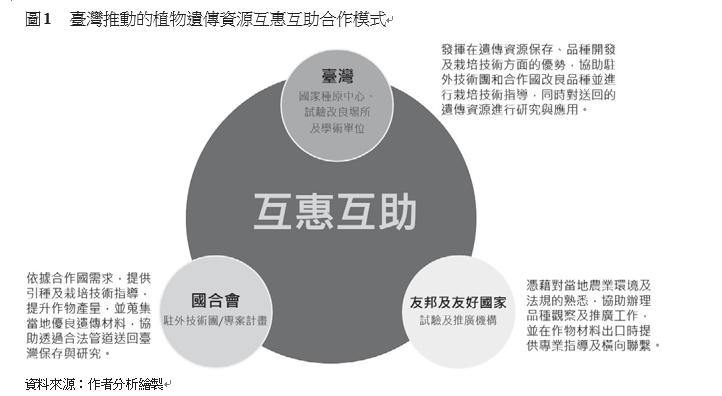

在植物遺傳資源保存與利用方面,國合會透過多元合作方法落實對外技術合作的核心概念。這些合作大抵由駐外技術團、臺灣及友邦的試驗改良單位通力合作而成,在為當地居民謀求福利的共同信念下互相協助。各方分工大致如下:

各駐外技術團在合作國進行農業技術合作,並依據需求提供引種及栽培技術指導。幫助合作國提升作物的產量,同時運用地利之便,蒐集當地優良材料,經由合法管道提供臺灣試驗改良單位保存與利用。

臺灣的國家種原中心及各地試驗改良場和學術機構,則發揮臺灣遺傳資源保存、品種開發充沛量能及栽培技術優勢,協助駐外技術團及友邦農試單位作物改良及栽培指導,並對駐外技術團帶回的遺傳資源進行保存和研究。

友邦國家的試驗改良單位則發揮熟悉當地農民的栽培習性協助技術團辦理品種觀察及推廣工作執行,並運用熟稔當地法規的在地優勢,於作物材料出口時給予必要的指導與協助。

透過三方的合作模式,深化了彼此合作關係並推動當地農業永續發展,達到互惠互助的外交目標。

四、蒐集駐在國優良地方品種,擴大我國作物改良基礎

國合會參與我國植物遺傳資源的蒐集工作,最早可追溯至其前身海外技術合作委員會(海外會)於 1980 年開始執行的「農林漁牧引種工作計畫」。該計畫依據「農林廳所屬機關試種

(養)引進農林漁牧品種管理要點」辦理,主要以引進種子和種苗為核心,涵蓋農藝、園藝、林木等種子類別,以及輸入經我國水產、畜牧單位指定或駐地農技團指定之水產與畜牧類品種。這時期的援外農技人員在派駐海外前都會接受檢疫知識培訓,以確保於駐地辦理材料輸出時完成法定檢疫程序。

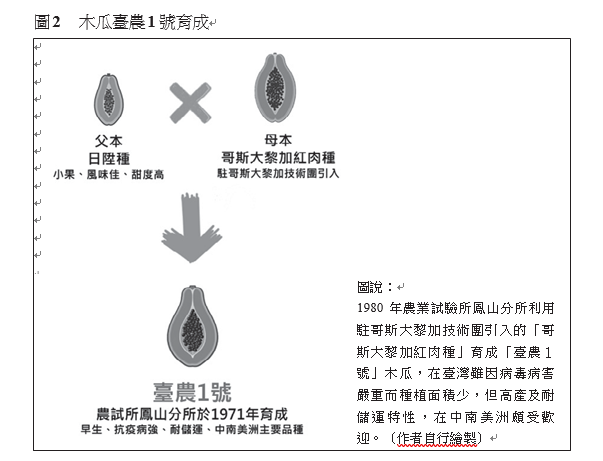

在 1980 至 1985 年進行的 5 年計畫中,共引進 442 種品種,經試種與培育後,評估出其中 75 種具有利用價值,成效顯著。然而,也有多達 313 種材料經過試驗後被認為無活性或無法利用。基於這些經驗,1985 年 5 月,該引種工作計畫增訂了新的內容,並實施「自國外引進農林漁牧優良品種獎勵要點」,透過獎勵機制鼓勵駐外技術人員引進優良品種,以提升引種的效益。從 1980 年至 1997 年間,共引進 750 種植物和 5 種動物品種。經評鑑,77 種植物及 3 種動物被認定為優良品種。其中,臺農 1 號木瓜是 1982 年由農業試驗所鳳山分所利用海外會引進的「哥斯大黎加紅肉種」和鳳山分所自行自夏威夷引進的「日陞種」混合育成的雜交品種,雖然在臺灣因病毒病害限制了種植面積,但由於其高產量及耐儲運特性,在中南美洲種植後非常受歡迎並成為主要品種。此外,1980 年自印尼引進的耳莢相思木,經林業試驗所負責試種,因其生長快速且耐旱的特性,目前被廣泛用作嘉義、臺南及高雄等地的行道樹。

國合會於 2017 年重啟植物遺傳資源蒐集工作,以促進農業技術合作及提升臺灣農業競爭力,並響應「互惠互助」的外交理念。為推動此計畫,國合會邀請時農委會國際處及各試驗改良單位及動植物防疫檢疫局召開會議,透過事先調查駐外團隊的重點作物和具潛力作物,經各試驗改良單位依發展需求挑選出 30 項優先蒐集的材料。蒐集材料需符合檢疫條件,部分材料依現行法規可直接輸入,其他則可通過「特定植物檢疫物及物品輸入核准辦法」以實驗研究名義申請特許輸入,並在確認無病蟲害後解除管制。材料於 2017 年底至 2018 年間依許可狀況陸續寄回,由臺東區農業改良場進行宏都拉斯伊拉瑪番荔枝、臺中區農業改良場進行聖露西亞黃百香果及茶業改良場進行尼加拉瓜咖啡。其後各試驗改良機構倘欲針對技術團駐在國特定作物進蒐集與研究,將循此模式持續辦理。

五、拯救索羅門群島原生物種,調查植物資源暨編撰植物誌

索羅門群島擁有超過 7,000 種原生物種,但由於大量砍伐森林,其生態系統面臨嚴峻挑戰。國合會於 2012 年至 2017 年期間,與國立自然科學博物館、財團法人辜嚴倬雲保種暨環境保護發展基金會及索羅門群島政府合作,執行「索羅門群島資源植物調查暨植物誌編纂計畫」(2012-2016)。保護該國因經濟作物種植而受威脅的生物多樣性。

在計畫執行 6 年期間,臺灣派遣 75 人次調查隊,採集超過 1 萬種植物,製作超過 4 萬份標本並發表 3 項新物種。在索國設立保存溫室保存 200 株以上活體,並逐年專案運送 3,421 株活體至辜嚴倬雲保保種中心進行異地保種工作。

此外,該計畫強調人才培訓的重要性,在索國調查期間,調查隊人員培訓索國植物園保育人員,使其掌握植物標本製作、溫室植物栽培管理等技能,進一步推動當地植物保存工作。計畫還成立了編纂委員會,出版具科學價值的 2 本中英文植物誌,提升世界及索國人民對於保育的認識,並促進保育意識的普及。

透過此計畫,國合會展現了臺灣在全球生物多樣性保存中的關鍵角色。此一跨國合作模式的成功,不僅提升了索羅門群島的植物資源保存能力,還拓展了臺灣在國際植物科學領域的能見度與影響力。

六、蒐集非洲蔬菜種原,推廣傳統蔬菜

國合會自 2012 年起與農業部及亞蔬- 世界蔬菜中心(世蔬)合作推動「臺灣 - 非洲蔬菜倡議」(Taiwan-Africa Vegetable Initiative, TAVI),致力於保存非洲傳統蔬菜種原、推廣蔬菜生產與健康飲食,並深化雙邊農業技術交流與能力建構,以提升非洲農業生產力、改善營養及促進生計發展。

TAVI 計畫協助建置史瓦帝尼國家植物遺傳資源中心種原庫,以及進行世蔬坦尚尼亞區域中心種原庫現代化升級,強化該區域內非洲原生蔬菜種原的保存能力及人員訓練。迄今已完成蒐集上萬份種子樣本、1,000 種非洲野生蔬菜近緣種鑑定,並送往挪威斯瓦爾巴全球種子庫進行備份保存。

此外,TAVI 計畫著重培養當地農業能力,透過與當地核心農民合作,生產並推廣非洲蔬菜栽培,同時結合學校營養午餐及食農教育,積極推廣校園及家庭菜園。計畫執行至今已培訓超過 100 名核心農民,建立 40 個社區菜園及超過 4,000 個家庭菜園,顯著提升非洲蔬菜的生產與供應能力,並嘉惠近 5,000 名學童的營養午餐計畫。同時,計畫透過種子生產培訓和行動餐車舉辦的烹飪示範,推廣傳統蔬菜的種植與飲食教育,進一步增強當地的糧食自給能力。

七、稻米、芋頭、棕棗在地保存與應用

稻作對於海地與尼加拉瓜的糧食安全至關重要,提升稻作產量能有效緩解糧食短缺問題, 並提高農民的收入。我國在這兩個國家推動的稻種生產計畫,除了提供稻作栽培技術指導與建立稻種生產制度外,還納入地方品種的蒐集與純化工作。雖然這些地方品種不一定具有高產特性,但它們在適應當地氣候和土壤條件方面表現優異,能在面對極端氣候時保持一定的產能。因此,當地農民長期以自留種方式繁殖這些品種,卻因缺乏種子純化的概念或受當地紅米入侵影響,時有稻種混雜的情況發生,導致收穫期不一致,增加農民的勞作難度,甚至造成減產。為此,技術團在推廣稻作的過程中,蒐集並記錄各地區的地方品種,經過純化後,這些品種得以系統化生產,進一步提供回採種地區,促進當地稻米生產的穩定與永續發展。

類似的模式也應用於帛琉的傳統作物芋頭。芋頭對於帛琉人來說,不僅是重要的傳統食物,更承載著深厚的文化意義。由於氣候變遷和農業衰退,芋頭品種的多樣性正面臨威脅,因此種源保存的工作變得至關重要。駐帛琉技術團早在 2011 年時便意識到保護當地特有芋頭品種的重要性,開始在技術團示範農場內建立芋頭種原圃,系統性蒐集帛琉各地共 17 個重要芋頭品系,並提供當地居民挑選適合的品種回鄉種植。如今,帛琉農民在開發新的芋頭田時,經常向技術團尋求協助,獲取最適合當地條件的芋頭種苗,以確保傳統作物的持續發展和糧食自給自足的穩定性。

沙烏地阿拉伯的棕棗(Phoenix dactylifera L.)保存合作是臺灣對外合作的另一個成功案例。棕棗是中東和北非地區最具經濟價值的多年生作物之一,同時也是沙烏地阿拉伯的國樹, 其應用廣泛,涵蓋鮮食、食品加工、庭園美化及建築材料等領域。我國駐沙烏地阿拉伯技術團與沙國國家農業與動物資源研究中心合作,成功開發棕棗組培苗繁殖技術及花序培養技術,用於當地珍稀品種的繁殖及基因庫建立,共保存了 40 種珍稀棕棗品種。這些成果成為沙烏地政府引以為傲的成就,也成為沙烏地對外援助的重要資源之一,協助支持蘇丹、吉布地、阿曼及阿拉伯聯合大公國等國家的棕棗產業發展。

八、我國與宏都拉斯跨組織的馬鈴薯種薯繁殖合作

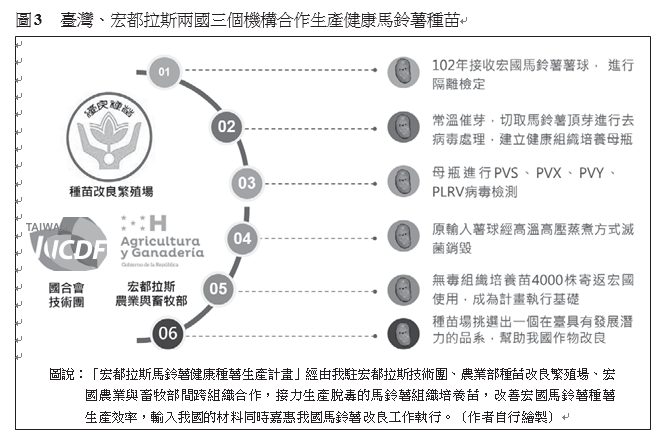

宏都拉斯位於中美洲,馬鈴薯為當地主要糧食作物之一。雖然當地的馬鈴薯生產具有一定規模,但種薯多依賴進口,惟進口種薯無法全年穩定供應且進口種薯價格高昂(佔生產成本約40%),農民長期依賴自留種薯,導致病害蔓延品質下降,進而影響作物產量和農民的經濟收入。為解決這一問題,宏都拉斯農牧部自 2013 年起與我國展開合作,推動「馬鈴薯健康種薯生產計畫」(2016-2019),藉由臺灣在種薯繁殖及病害防治的技術,解決健康種薯供應不足的問題。

計畫初期,在駐宏都拉斯技術團及宏國科技局的協助向臺灣輸出 4 個宏國主要馬鈴薯品種共 25 顆薯球。這些薯球經過高標準的檢疫處理,並在臺灣的種苗改良繁殖場透過頂芽脫毒技術建立首批組織培養母瓶,原輸入薯球經高溫高蒸煮方式滅菌銷毀。經過一段時間的繁殖與擴增,於 2016 年計畫於宏國建置的馬鈴薯各級隔離網室落成後,臺灣再次協助將 4,000 株健康組織培養苗送回宏國,這些種薯成為當地馬鈴薯健康繁殖體系的重要基礎。

此外,臺灣的種苗改良繁殖場還從輸入的馬鈴薯品種中挑選出一個具備發展潛力的品系, 未來可作為我國馬鈴薯品種改良的材料。這項合作透過兩國的分段協力,成功建立了馬鈴薯健康種薯系統,開創了跨國組織間的合作典範,同時為馬鈴薯品種的保存與應用貢獻所長。

九、植物遺傳資源技術合作展望

國際植物遺傳資源的保存對於維繫生物多樣性的重要性無庸置疑,然而,隨著全球化的發展,各國對植物遺傳資源的主權意識逐漸提升。1992 年簽訂的《生物多樣性公約》明確規定遺傳資源的使用應遵循公平合理的利益分享原則,要求各簽約國確保遺傳資源所帶來的利益能夠公平回饋給資源提供國,特別是開發中國家。

然而,植物遺傳資源的利用在國家利益與全球利益間仍面臨諸多挑戰,包括如何縮小技術發展的差距,如何建立有效的資源共享機制,以及如何制定合適的法規規範。

臺灣透過技術合作推動的植物遺傳資源互惠互助模式,提供了一個解決這些挑戰的可行路徑和成功案例。這種合作模式整合資源共享、技術轉移與法規合規性,確保植物遺傳資源的保護與公平利用,並促進各方共贏。

在技術差距方面,我國駐外技術團隊扮演了橋梁角色,精準對接臺灣植物遺傳保存與應用技術與合作國的需求。透過長期的駐地技術指導與人員培訓,合作國的農業研究機構得以逐步提升自我技術能力。此外,針對植物遺傳資源利益分配不均的問題,臺灣不僅協助合作國蒐集本地植物資源,還輸出優良品種到當地,並幫助其純化與改良,使其不僅能在本地應用,還有機會引入臺灣的研究機構進一步開發與優化。

最後,各項技術合作計畫均依雙邊或多邊簽署的法律框架與協議推動執行,特別是在資源共享與技術轉移項目中,與合作夥伴預先明確雙方在權益分配與知識產權方面的歸屬,以減少技術轉移過程中的潛在法律爭議。此合作模式在尊重當地法規的同時,降低了合作風險,為雙方建立穩固的法規保障。

對於未來持續接軌國際潮流,推動植物遺傳資源的保存與應用,提出建議如下:

(一)持續蒐集並發掘傳統作物及地方品種的優勢

保護傳統作物及地方品種是確保農業多樣性與資源永續利用的基礎。未來農業計畫推動過程,除引進優良品種至當地外,也應一併進行系統性的調查,記錄與保存各地傳統作物及地方品種,提供我國試驗改良場參考,對於適宜的材料,進一步透過國合會協助駐在國材料輸入我國。例如臺灣技術團協助合作國發展耐旱或耐澇栽培制度時,應瞭解當地既有耐受性強的傳統作物及地方品種並進行特徵分析,甚至是結合國內研究單位研究量能進行進一步分析,為未來的研究儲備量能。

(二)推動保種運動,擴大民間參與

保種運動是維護生物多樣性與保障糧食安全的關鍵行動之一,每個人都能成為保種的參與者。共同為生態平衡和農業永續發展貢獻力量。未來可鼓勵合作國的社區、學校、農民團體及個人參與保種活動,保存地方特有作物種子、推廣多樣性種植,並支持在地農業及傳統作物的復育。具體行動包括舉辦保種工作坊、種子交換市集或種植競賽,讓更多人透過親身參與了解保種的價值。同時,政府與民間可攜手合作,支持農民和社區建立小型種子銀行,保存地方種子的多樣性,並提供保存技術的培訓,確保種子的品質與長期可用性。此外,可在學校推動農業教育課程,將地方品種的價值及文化意義融入教材,讓年輕一代認識保種的重要性,進而成為未來的保種倡導者。透過這些多方協力的行動,保種運動不僅能保護珍貴的遺傳資源,還能為糧食安全、文化傳承及農業永續奠定堅實基礎。

(三)持續加強合作國人員訓練與技術交流,適時導入輔助科技

人力資源是植物遺傳資源保存工作的核心之一,未來應持續加強合作國人員的專業培訓, 並善用適當的工具提升蒐集與調查的效率和準確性。例如,我國專業顧問可於合作國舉辦短期專業技術工作坊,結合技術團專家的現場指導,培訓當地技術人員掌握植物辨識、性狀調查及種原保存的核心知識。同時,融入地理資訊系統(Geographic Information System, GIS)和數位工具的應用,結合傳統技能與現代科技,提升當地技術人員的專業能力,並逐步建立科學化的資源管理體系。此外,若合作國計劃設立種原庫以擴大植物遺傳資源的保存規模,可安排合作國研究機構的技術人員前往臺灣的國家種原中心進行進階培訓,學習種原庫管理流程、基因保存技術及其實際應用。這種多層次的培訓與技術支持,不僅能加速合作國建立高效的植物遺傳資源保存體系,還能為當地培養一支具備國際水準的專業技術團隊,推動資源保存工作的永續發展。

(四)協助創造商業價值,推動利潤共享

增加植物遺傳資源的應用有助於提升其經濟價值,並可藉此促進合作國農業經濟發展。在應用部分,除了品種開發銷售種子外,也可以當地傳統作物為基礎,開發具市場競爭力的農產品,不僅能提高作物的附加價值,也能創造穩定的收入來源,回饋當地社區,實現利潤共享與永續發展的雙重目標。例如借鑒臺灣的食品成分分析與加工技術,協助合作國將具營養價值的傳統水果轉化為健康飲品或加工品,打造獨特當地特色商品,並結合合作國政府、企業與農民的力量,建立從種植到加工的完整供應鏈,確保每個環節均能穩定創造經濟效益,並將收益回饋於地方社區,進一步提升居民的生活水平與經濟自給能力。

總體而言,臺灣推動的植物遺傳資源互惠互助合作模式,為植物遺傳資源國際合作提供實務參考。身為政府技術援外的專業機構,國合會將持續致力於推動這樣的互惠互助活動,並期望經由國內試驗單位保存或改良的友邦物種,未來有機會再度回到友邦的土地上,實質促進友邦農業發展,並永誌兩國農業技術合作的深厚情誼。

- 更新日期: 2024/12/30

- 點閱次數:1279