《當季專論》公私合作推動生物多樣性: 玉山瓦拉米計畫的實踐與啟示

吳欣樺 *、張清玉 **、鐘世軒 ***、徐代衡 ****

摘要

氣候變遷與生物多樣性流失為全球當今面臨的重大挑戰,極端氣候和生態系統的改變為經濟和社會穩定造成之潛在威脅不容小覷。儘管聯合國已訂定全球於 2030 年前保護 30% 的地球自然資源之目標,經濟誘因、技術門檻以及行動規模等因素,仍使生物多樣性保護行動難以推展。

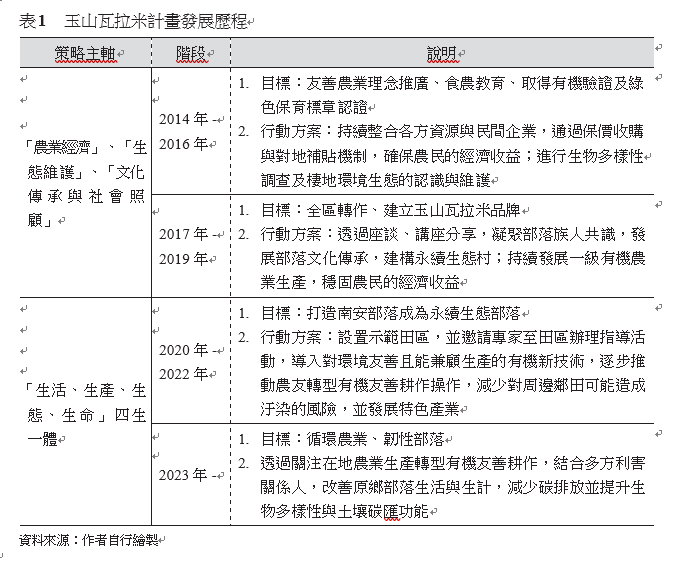

玉山金控自 2014 年啟動「玉山瓦拉米計畫」,與政府、企業及非營利組織合作,推動花蓮南安部落轉型有機農法,實現「人與自然和諧共生」的願景。透過多方協作模式,從資金、技術和行銷等方面支持當地社區農業轉型,推動有機農業並恢復生物多樣性。本文以玉山瓦拉米計畫為案例,解析計畫運作模式及成功關鍵,以為更廣泛之地區提供借鑒,進而推動全球的生物多樣性保護及永續發展。

關鍵詞:玉山金控、玉山瓦拉米計畫、生物多樣性融資、公私協力合作夥伴關係、有機農業

一、議題背景:氣候變遷與生物多樣性

根據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)研究,超過一半以上的全球經濟價值產出中度或高度依賴於自然資本,[1] 極端氣候、環境改變以及自然生態破壞將是全球未來 10 年內最大的風險來源。[2]

「生物多樣性」係指所有陸地、海洋及其他水生生態系統中的生物體,以及其物種內、物種間和生態系統的多樣性,對於經濟繁榮、社會穩定及人類福祉至關重要,是實現環境永續的基石。[3] 它不僅在糧食、醫藥和清潔水源等方面提供支持,在氣候變遷的減緩與調適中亦扮演重要角色。

然而,氣候變遷下極端氣候事件,可能改變生物棲地、物種分布及生活史、播遷能力、族群變動,以及物種間的平衡關係,進而導致難以估量的自然環境系統性風險—氣候變遷與生物多樣性流失正在大幅改變社會經濟活動賴以維持的系統模式與自然資源。根據聯合國跨政府生物多樣性與生態系服務平台(Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)研究,社會經濟模式的變化,包括生產與消費模式、人口動態、貿易、技術發展及區域治理,間接影響人類對生物資源的開採、土地和海洋的利用、污染以及外來物種的入侵,從而導致生物多樣性流失,衝擊社區生計、收入和氣候移民等,甚至可能加劇地區政治衝突。[4]

有鑑於此,國際倡議組織開始將生物多樣性議題納入規劃。玉山金控作為金融服務業,從「以善為始」的角度出發,致力於淨零永續、生態保育及永續採購,並著眼於農業與糧食生產等自然與社會的邊界地域。2014 年起,玉山金控與玉山國家公園管理處、慈心有機農業發展基金會、銀川永續農場合作,推動「玉山瓦拉米計畫」。透過輔導當地農民轉型有機農業,並導入以自然為本的解決方案,發揮金融的正向影響力,協助恢復自然生態並促進地方創生。

本文將由生物多樣性議題出發,以「玉山瓦拉米計畫」為分析對象,探討金融機構在此議題下可扮演的角色,進而推動全球經濟、社會及環境永續發展,實現人類與自然共生共榮的美好未來。

二、文獻回顧

2022 年聯合國第 15 屆生物多樣性大會(CBD COP15)通過《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》(Kumming-Montrèal global biodiversity framework, GBF),訂下全球於 2030 年前保護30% 的地球自然資源之目標(30x30),並承諾在聯合國生物多樣性融資機制下成立基金,用於生物多樣性及生態系的保育與永續利用。

為了解生物多樣性融資發展趨勢及現況,本章將分為三個部分。第一部分檢視全球生物多樣性融資發展概況,第二部分則梳理現行融資模式面臨的問題與挑戰,第三部分則以公私協力合作夥伴關係(Public-Private Partnership, PPP)探討可能的解決方案。

(一)全球生物多樣性融資發展:致力追求人與自然的和諧共生生物多樣性融資(Biodiversity Finance)係指為「以保護和恢復生物多樣性為主要目標(primary objective)或者尋求互惠(co-benefits)的活動」所提供的金融服務,[5] 可進一步分為對生物多樣性有正面效益或減少負面衝擊。[6] 2015 年至 2022 年,全球與生物多樣性相關的官方發展融資(official development finance, ODF)金額由 73 億美元成長至 154 億美元,距離全球生物多樣性框架所設定的目標(2025 年達到 200 億美元)仍有 23% 的差距,尤其在新興發展國家、原住民與當地社區。[7] [8]

為推動並落實生物多樣性保護行動,「人」是關鍵因素。聯合國第 10 屆生物多樣性公約締約國大會(CBD COP10)通過「里山倡議國際夥伴關係」(International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI),旨在促進土地與自然資源的永續利用,實現人類社會與自然和諧共生的願景,強調與多方利害關係人共同建構新型態的協同經營體系。[9] 全球生物多樣性綱要基金(Global Biodiversity Framework Fund, GBFF)則規劃在 2030 年前將 20% 的資金分配給原住民和當地社區—考量其在生物多樣性保護、恢復和永續利用中扮演重要角色。[10] 自然相關財務揭露工作小組(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)發布的正式版揭露指引文件中,亦將「人權治理」納入揭露框架,並同步發布《關於與原住民、當地社區和受影響的利益相關者議合指引》(Guidance on engagement with Indigenous Peoples, Local Communities and affected stakeholders),強調原住民與當地社區長期與自然共存的文化經驗對自然及生物多樣性維護的重要性。

(二)經濟誘因、技術、規模—現行模式面臨的問題與挑戰

縱使原住民及當地社區在生物多樣性保護之重要性受到相關國際組織高度重視,青壯年人口流失、經濟邊緣化、氣候變遷所導致的資源變遷與退化等,卻使其面臨的處境愈發艱難。[11] 此外,缺乏經濟誘因、量化評估機制不足、規模小且本地化等因素,亦使得私部門較不願意投入於生物多樣性融資,僅能依賴於公部門的資金援助,不但難以擴大規模,也限制了資金使用的效率。[12] 全球生物多樣性綱要基金盤點生物多樣性融資經常面臨的挑戰,包括:1. 交易成本高,使得直接投入當地社區及群體的資金減少,2. 社區的資金吸收能力不足,難以對資金進行有效利用,以及 3. 在符合盡職調查、監測和透明度標準方面較難取得資源與協助等。[13]

另一方面,採用永續自然資源利用模式同樣具高度挑戰。以再生農業轉型為例,農民可能對轉型後投資報酬率的不確定性、以及短期內可能的財務損失,而不願意採用新技術;技術及設備也可能成為轉型門檻,購置設備的經費、操作設備的技術等,都可能進一步降低農民轉型的意願,使生物多樣性保護行動的成效有限。[14]

(三)公私協力合作夥伴關係

鑑於上述困境,本文嘗試由公私協力合作夥伴關係探尋可能的解決方案。公私協力合作夥伴關係旨在結合公私部門的力量,發展推動公共目標之合作模式,借助公部門的政策支持以及私部門的專業與資源,提升合作的效率,發展長期、穩健、靈活的管理或營運模式。

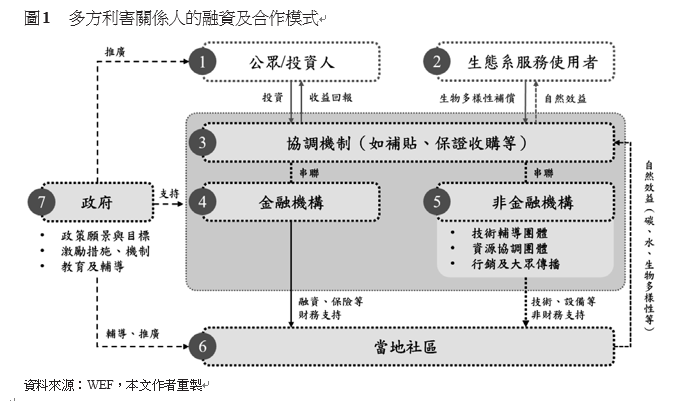

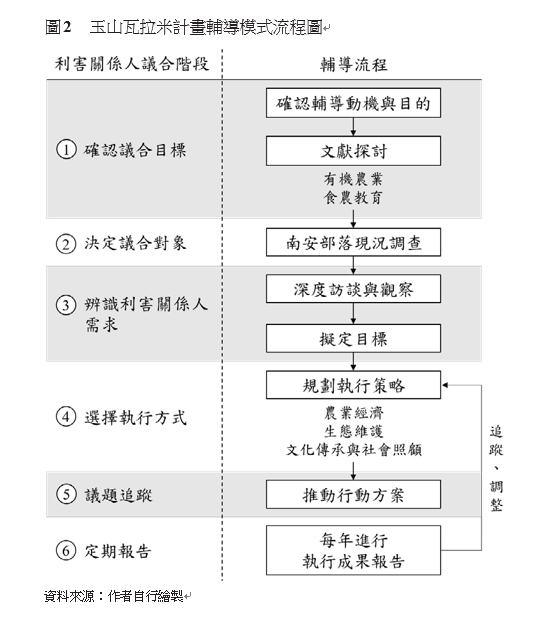

世界銀行(World Bank)建議與社區議合的 6 大步驟,包括確認議合目標、決定議合對象、辨識利害關係人需求、選擇執行方式、議題追蹤以及定期報告,並強調社區參與度有助於減少潛在的衝突和誤解。[15] 世界經濟論壇則指出金融機構可於生物多樣性融資及當地社區議合中扮演重要推手,建立多方利害關係人的融資及合作模式(圖 1),由金融機構提供經濟支援, 並納入技術輔導團體、資源協調團體、行銷及大眾傳播管道等,由小至大推動永續農業轉型, 以提供或改善生態系服務及經濟成果。[16] 透過金融工具的靈活運用,可以降低當地社區面臨的經濟風險;技術輔導團體則可降低轉型門檻,並強化評估、管理、監測等活動。多方利害關係人合作可確保合作模式呼應各方需求,進而促進參與、推動合作的長遠發展。

本節由生物多樣性融資之發展趨勢出發,檢視現階段面臨的困難與挑戰,並引入公私協力合作夥伴關係及多方利害關係人合作模式,探尋金融、當地社區、以及生物多樣性保護的連結,並發展健康的合作模式。後續的章節將延續本節回顧內容,說明「玉山瓦拉米計畫」的緣起及合作模式,並分析其成功之關鍵所在。

三、玉山瓦拉米計畫

「玉山瓦拉米計畫」(以下簡稱本計畫)自 2014 年啟動,以「物種保育、棲地維護、環境永續」為永續生態發展策略,協助花蓮南安部落轉型有機農法並發展地方創生,實現「人與自然和諧共生」之願景。本節由計畫緣起、運作模式、執行成效等三個面向切入,檢視本計畫的成功模式,以此研析經驗拓展之關鍵。

(一)計畫緣起

本計畫之場址位於花蓮縣卓溪鄉的南安部落,鄰近玉山國家公園東側,為拉庫拉庫溪沖積而成的一片穀粒形狀台地。日治時期以來,遷居於此的布農族人沿溪開墾出約 30 公頃的農田, 成為「玉山腳下第一畝田」。然而,隨著國家政策及市場需求的轉變,族人的生產模式逐漸由傳統的小米及其他多樣化作物為主的自給自足,轉變為大規模水稻種植;1960 年代的綠色革命引入慣行農法,更導致農藥和化學肥料過度使用,使得地力衰退、水資源污染及生態破壞等問題嚴峻,並威脅族人健康。[17]

本計畫由「淨零永續」、「生態保育」以及對農村部落的關懷出發,於 2014 年正式啟動。

「瓦拉米」一詞在布農族語為「跟著來」、「一起來」之意,本計畫期望透過整合並協調多方利害關係人之資源,打造南安成為永續與韌性兼具的部落,進而促進人與自然之和諧共生。

(二)運作模式:合作成就解方

1. 合作模式

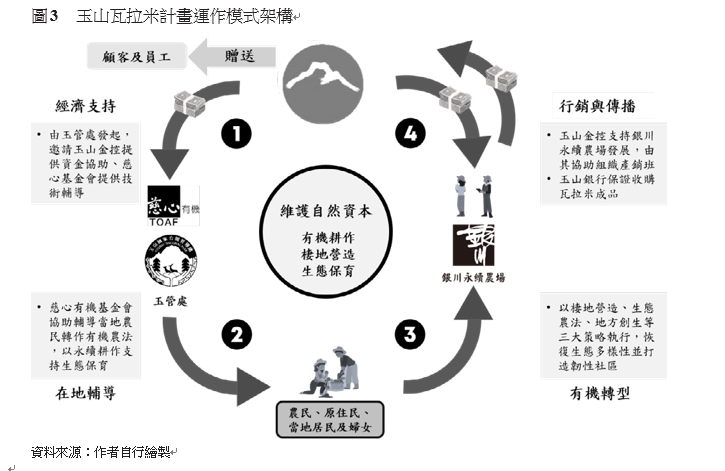

本計畫參考國際實務案例及相關文獻,導入公私協力合作夥伴關係,由玉山國家公園管理處、玉山金控、慈心有機農業發展基金會、銀川永續農場及當地社區所組成,運作結構如下:

(1)玉山國家公園管理處:政府單位,為本計畫召集人。

(2)玉山金控:私部門之金融機構,提供本計畫經濟支持。

(3)慈心有機農業發展基金會:技術輔導團體,協助當地農民轉作。

(4)銀川永續農場:行銷及傳播推廣團體,負責農產品的收購及產銷。

(5)當地社區:有機耕作執行者。

為增加當地社區初期轉作之意願,並進一步擴大影響力 ,本計畫產出之瓦拉米由玉山金控子公司玉山銀行保證收購後,再贈予玉山金控的員工及顧客,向更廣泛的社群傳遞本計畫「人與自然和諧共存」的理念。

2. 成功關鍵研析

研析玉山瓦拉米計畫之運作模式,本文認為完整、有系統性的融資模式以及多方利害關係人合作為成功之關鍵,並彙整為以下三點:

首先,玉山金控提供的經濟支持為串聯各方資源的基礎。玉山金控提供資金,協助慈心基金會及銀川永續農場等關鍵合作夥伴,使其有穩定、安全的經濟環境,保障計畫運行之技術與行銷管道,使合作價值鏈的運作得以完善。第二,玉山銀行以保證收購有機轉作之瓦拉米的方式,保障當地農民的經濟安全,當地社區的參與意願,方有後續計畫的推動與落實。最後,玉山金控將購入的瓦拉米製成禮盒,贈予往來的顧客與員工,傳遞知福、惜緣、感恩的心意,讓南安部落、瓦拉米的故事為更廣泛的社會大眾所知悉,提升社會對生物多樣性議題的重視。

從長遠發展的角度檢視,本計畫帶來的效益不僅止於經濟層面,更廣泛涵蓋環境與社會的永續發展,從多元面向促進人與自然的和諧共生。

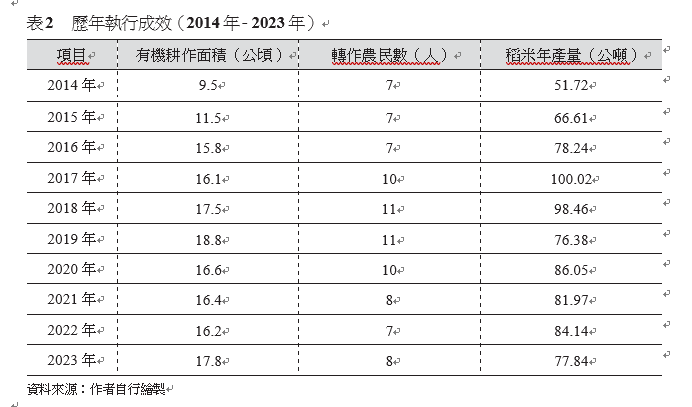

(三)執行成效

本計畫導入自然為本的解決方案(Nature-based Solutions, NbS),設計生態庇護池、溝渠和田埂等,打造適合生物棲息的環境,並進一步利用自然生態系的食性關係,減少化學農藥的使用,發展為生態觀察與環境教育的優良場域。本計畫引入循環農業技術,將農產品加工後的副產品重新導回田間,減少農產廢棄物對環境的影響,並協助改善土質與稻米產量。在本計畫的長期推動下,截至 2023 年底已成功協助 8 名農友轉型為有機農業,累計減少 2,655 公斤化學農藥的投入,總有機水稻田面積達 17.79 公頃,超過南安部落稻田總面積的一半,未施用殺草劑的稻田面積則達到 32.13 公頃。不僅如此,本計畫所設置的生態溝渠和生態庇護池,已成為臺灣最大的細鯽魚群庇護所,根據田野周遭的生態調查,截至 2023 年底,已記錄到超過 10 種保育類及瀕危動物,包含瀕危特有種菊池氏細鯽,以及瀕危草種「臺東鐵桿蒿」、「毛蕨」等共計35 科 51 種植物。[18]

在本計畫支持下,南安部落發展多元化的農業經營模式,並取得國家有機友善與生態給付等補貼,除了提升收入,亦提升耕作環境友善上的效益。此外,本計畫輔導南安部落設立傳統布農作物保種試驗田區,並以部落婦女為主體成立「布農豆豆班」,持續盤點和收集部落農耕的地方知識和永續生活智慧,並將其應用於發展具布農文化內涵的食農教育,並與在地學校和部落組織合作,發展長者和兒童的代間照顧學習系統,以延續文化傳承。2023 年,本計畫獲得里山倡議國際夥伴關係邀請,於第 9 屆 IPSI 全球會議上分享南安部落的成功經驗,更獲邀參與聯合國跨政府生物多樣性與生態系服務平台關於原住民及地方知識的案例徵集評估。

(四)挑戰與解方

本計畫執行過程中遭遇之困難與挑戰可分為三個階段。

1. 初期:農民轉作意願低落

由於計畫的初期階段,需要透過土壤改良和地力培養,加上改善整地及田區管理技術,相關成本主要集中在有機肥料和除草防治。因此,有機水稻的淨收益相對較低,導致農民轉作的意願不高。為了促進有機生態農業的持續與穩定發展,亟需政府及輔導單位整合各方資源,提供及時的關注與支持;玉山銀行保證收購有機米,更是支持南安部落轉作有機生態水稻田不可或缺的強力後盾。

2. 中期:收成不佳

本計畫田區土壤偏向沙質地,較不利於水稻耕作,至計畫中期逐漸出現土壤有機質下降、肥力不足,導致產量下降的情形。此外,由於氣候變遷與天候異常,極端暴雨造成土壤濕度過高、熱浪及寒害影響病蟲害與稻穀結穗、颱風破壞等因素,使計畫中期的收成狀況不甚理想。

為加強農友繼續投入有機耕作的動力與信心,本計畫協助農友以粗糠及堆肥混入田區,提高土壤有機質,進而增加土壤保肥、保水之能力。此外,透過設置示範田,邀請專家至田區辦理指導活動,導入對環境友善且能兼顧生產的有機新技術,由技術層面予以支援。

3. 後期:人力不足

青壯年人口的外流、部落人口老化及農友退休等問題,導致近年南安部落的有機農田耕作面臨人力不足的困境。為此,本計畫組織共耕技術團隊,邀請具經驗的有機農友進行指導,支持田區所需的人力農務處理,如補秧、除草和防治稗草等。此外,本計畫擬導入農業機具與田地調控裝置,並為有機農友提供部分維護管理材料、大型機具操作及田埂維護的補貼,以增強農友轉作及持續從事有機耕作的意願,降低人力維護負擔。

四、結語與展望

生物多樣性與生態系統服務是人類社會的共同瑰寶。玉山金控攜手玉山國家公園管理處、慈心有機農業發展基金會、銀川永續農場等公私部門,創造地方創生的能量,鼓勵當地農民從事有機轉作,讓糧食生產也能守護生物多樣性。在公私部門合作的背景下,私部門透過結合自身的業務優勢,明確在整體計畫中的定位,使資源得以長期、有效的方式投入,為計劃帶來必要的資金、技術以及輔導人力,建構協調機制並形塑完整的運作模式。

玉山金控由「以善為始」的角度出發,基於利害關係人的需求尋求解方,發揮金融力量協助公私部門整合。提供穩定的經濟支持,以確保計畫的長期運作,為南安部落的農業發展提供新思路,改變人與自然的關係,實現與自然的和諧共生。計畫過程強調當地社區的高度參與, 使本計畫不僅止於單一的企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)項目,更期待可以建立一個社區自主運作的生態經濟系統,如同一顆種子深根土地,生根發芽後能自給自足地茁壯,即便贊助方退場後,仍可以持續運作。玉山期望這個計畫能成為一個典範,啟發更多人共同努力,讓所有在這片土地上生活的人成為共同守護者,使這份善意綿延不絕。

玉山金控相信,「The more we do, the more we can do」。藉由玉山瓦拉米計畫的成功經驗, 玉山金控將持續結合金融本業,共同推動經濟、社區與環境的永續發展,並期望將此模式推展至更多地區,共同邁向與自然和諧共榮的永續道路,讓世界可以因為臺灣而更美好。

參考資料

1. 慈心有機農業發展基金會(2023)。〈玉山下的一顆綠色穀粒 布農部落的有機新生〉。

2. 慈心有機農業發展基金會(2024),〈112 年南安部落水稻生態有機農業輔導暨培訓計畫成果報告〉。

3. IFC. (2023). “Biodiversity Finance Reference Guide.”

4. IPBES. (2019). “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.” 5. IPSI. (2022). “Decade Report 2010-2022.”

6. OECD. (2024). “Biodiversity and Development Finance 2015-2022.”

7. UNEP. (2022). “Convention on Biological Diversity.” CBD/COP/DEC/15/4.

8. UNEP. (2024). “Exploration of the biodiversity finance landscape.”

9. UNEP FI. (2024). “Private finance for nature surges to over $102 billion, paving the way to close global biodiversity financing gap by 2030.”

10. WEF. (2020). “Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy.”

11. WEF. (2024). “Global Risks Report 2024.”

12. WEF. (2024). “100 Million Farmers: Breakthrough Models for Financing a Sustainability Transition.”

13. WEF. (2024). “Land, loss and liberation: Indigenous struggles amid the climate crisis.”

14. World Bank. (2019). “A Guide to Community Engagement for Public-Private Partnerships.”

15. World Bank. (2023). “Mobilizing Private Finance for Nature.”

注釋

1 WEF. (2020). Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy. Retrieved Oct 1, 2024.

2 WEF. (2024). Global Risks Report 2024. Retrieved Jan 12, 2024.

3 UNEP. (2022). Convention on Biological Diversity, CBD/COP/DEC/15/4. Retrieved Oct 29, 2024.

4 IPBES. (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Retrieved Oct 9, 2024.

5 World Bank. (2023). Mobilizing Private Finance for Nature. Retrieved Oct 21, 2024.

6 IFC. (2023). Biodiversity Finance Reference Guide. Retrieved Oct 21, 2024.

7 OECD. (2024). Biodiversity and Development Finance 2015-2022. Retrieved Oct 21, 2024.

8 UNEP FI. (2024). Private finance for nature surges to over $102 billion, paving the way to close global biodiversity financing gap by 2030. Retrieved Oct 21, 2024.

9 IPSI. (2022). Decade Report 2010 – 2022. Retrieved Oct 9, 2024.

10 UNEP. (2022). Convention on Biological Diversity, CBD/COP/DEC/15/4. Retrieved Oct 29, 2024.

11 WEF. (2024). Land, loss and liberation: Indigenous struggles amid the climate crisis. Retrieved Oct 14, 2024.

12 World Bank. (2023). Mobilizing Private Finance for Nature. Retrieved Oct 21, 2024.

13 UNEP. (2024). Exploration of the biodiversity finance landscape. Retrieved Oct 21, 2024.

14 WEF. (2024). 100 Million Farmers: Breakthrough Models for Financing a Sustainability Transition. Retrieved Jan 15, 2024.

15 World Bank. (2019). A Guide to Community Engagement for Public-Private Partnerships. Retrieved Oct 21, 2024.

16 WEF. (2024). 100 Million Farmers: Breakthrough Models for Financing a Sustainability Transition. Retrieved Jan 15, 2024.

17 慈心有機農業發展基金會(2023),〈玉山下的一顆綠色穀粒 布農部落的有機新生〉, 最後造訪於2024/10/29,https://toaf.org.tw/about/magazine/309-magazine043/1517-2023-04-28-06-13-46。

18 慈心有機農業發展基金會(2024),〈112 年南安部落水稻生態有機農業輔導暨培訓計畫成果報告〉。

- 更新日期: 2024/12/30

- 點閱次數:1343