《當季專論》與自然同行的生態農業─ 以國合會駐巴布亞紐幾內亞技術團稻種增產計畫為例

劉宏澤

國合會駐巴布亞紐幾內亞技師

吳東鴻

農業部農業試驗所作物組副研究員

摘要

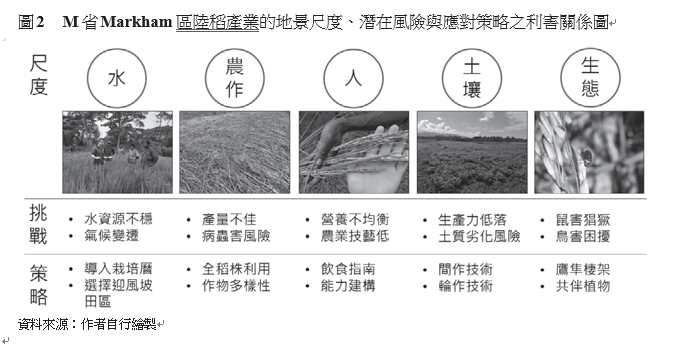

穩定國家發展與產業競爭力必定優先考量糧食供應與民生需求,而農糧生產對地貌景觀及生態圈擴張等均會產生長期且不易逆轉的影響,開發中國家面臨劇烈天氣與全球貿易競爭更顯無力應付衝擊;以巴布亞紐幾內亞 Morobe 省陸稻產業為例,區域農業面臨氣候變遷壓力與栽培技術不佳,又農民經濟脆弱而無力負擔化肥與農機服務,導致稻作產能每況愈下,亟欲尋求協助。有鑑於地球生命的福祉皆源於自然資源,且科學證據顯示人類必須與自然生態圈共存才能永續維持良好生活品質,因此國合會駐巴布亞紐幾內亞技術團透過以自然為本的解決方案, 分析稻農所處環境尺度挑戰,提出建立生態農耕策略,引入生態鏈防治、建構生物多樣性環境及循環利用農業廢棄物等措施,提升農民應對氣候變遷與生存韌性。歷經 3 年的能力建構,稻農耕作面積從低於 9 公頃擴增至 57 公頃、白米總產量自 3.2 公噸成長至 46.2 公噸及受益農民達500 名,部落除了自足亦有餘力出售白米,為社區經濟發展提供助力,以及陸稻生產調適環境衝擊迎來曙光,提供一項農業永續生產案例供國際農業援助借鏡。

關鍵詞:以自然為本的解決方案、糧食安全

一、前言

隨著石化工業興起,機械動力與化工肥料將農業推向大規模經濟的供應鏈,然而農作生產與周遭生態緊密連動,工業革命為農業帶來巨大推力,舉凡應用農機具在整地與收穫作業,化學肥料迅速供給植株生長所需營養,農藥及時抑制流行病蟲害等,皆加速農業的發展。然而隨著稻田擴張改變原有地貌,化學資材過量施用造成污染,生態系統的反饋對人類與物種造成生存威脅,一味追求產量的後果迫使自然環境反撲,對人類居住安全、水安全、糧食安全等各方面帶來警訊。近年又因氣候變遷、降雨樣式改變而限縮環境資源供給,單一物種大面積農耕模式體現農業生產韌性不足,全球貿易羈絆也對部落農耕帶來負面影響,再加上地緣政治及糧食安全議題,稻米生產國祭出限制出口政策,顯然化工產業為農業生產帶來紅利已經消耗殆盡, 農業發展逐漸出現瓶頸,豐富多元地區農耕模式並穩定區域生產韌性將是當前國家經濟與產業發展相關重要議題之一。

二、以自然為本的解決方案之核心理念與生產行動準則

(一)運用生態平衡方案的目標規劃

諸多社會議題稀釋了對於人類與大自然之間永續關係的關注,甚至對彼此都產生了生存壓力,包括氣候變遷、糧食危機、喪失生物多樣性等長期議題都時刻存在生活周遭,雖保護自然環境是大家耳熟能詳的議題,但在面對國家發展與人類利害關係時,或許被視作經濟發展的障礙。然而愈來愈多的證據顯示,人類必須與自然環境共存才有機會獲得更好的生活品質,因此在各類產業發展中調整營運方式或提出實際行動方案已然成為世界趨勢。

地景取向(landscape approach)是一種綜合性的土地管理方法,景觀是縱橫過去與現在時間尺度造就的型態,包含天然風景或人為開發的產物,而地景則囊括不同土地類型的集合,諸如保護區和其他有效地區保育措施(Other Effective Area-based Conservation Measures, OECMs) 等不同的土地規畫與應用,透過不同層級進行保護與管理,例如 1992 年聯合國教科文組織

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 提出世界遺產文化景觀、1994 年國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN)提出地景與海景保護區、2002 年聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)提出全球重要農業遺產系統、2020 年 IUCN 提出「以自然為本的解決方案」(Nature-based Solutions, NbS)等。當我們在規劃土地的利用方向時,除了考量人類自身所需,也必須將人類與自然的互動方式、生物多樣性、生態系統功能及土地改變之後對上下游的利害關係影響納入其中。

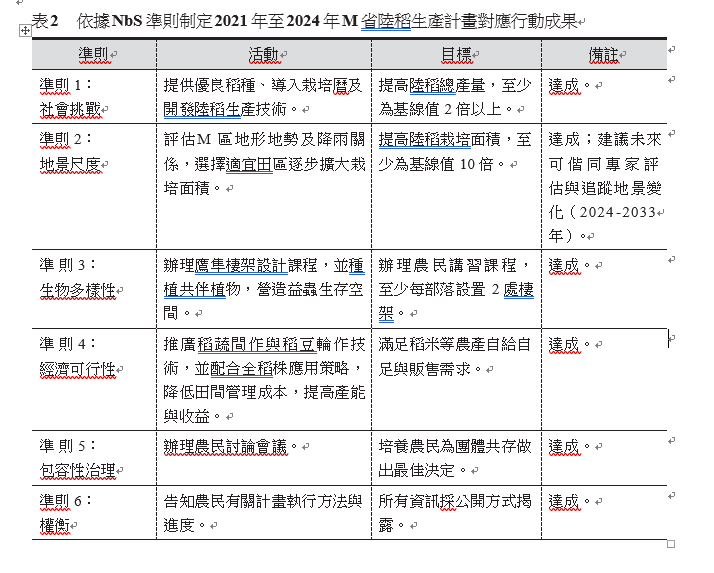

(二)以自然為本的農業行動方案

IUCN 在 2016 年首次提出 NbS 概念,並定義為「保護、永續管理及復育自然或改良生態系統的行動,而能有效且適應性地因應社會挑戰,同時提供人類福祉和生物多樣性效益。」並在 2020 年正式出版「以自然為本的解決方案」全球標準,內含 8 大原則及 28 項細則。[1] 2022 年在聯合國第 15 屆生物多樣性大會通過「30 x 30」目標,[2] 即 2030 年前保護 30% 的土地及海洋區域,而 NbS 被視為有效解決氣候變遷挑戰的重要調適方法之一。

NbS 應對的 7 項主要社會挑戰分別是 1. 減緩氣候變化和適應、2. 防災減災、3. 經濟和社會發展、4. 人類健康、5. 糧食安全、6. 水安全及 7. 扭轉生態環境退化與生物多樣性喪失。[3] 方案執行過程須以科學知識及實踐為基礎,並輔以 SMART 原則設定基線值,[4] 用以證明行動價值。NbS 提倡依靠自然力量與基於生態系統的方法應對社會挑戰,並重新審視每一項專案內的活動對受益產業的地景尺度的影響,加以評估生態網絡的變化,確保生物與人類生活品質皆獲得正面效益。以生產糧食面向的農業為例,過量的肥料可能導致河川優養化,破壞下游的生態系, 而過去的慣行農法是以人為本的模組,未考慮環境,此生產常態在過往的時空尚且為解決糧食不足議題而符合需求。

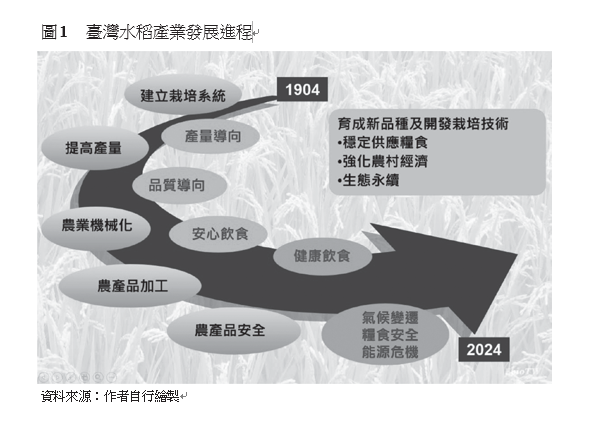

臺灣的稻作產業歷經百年錘鍊,自初期建立水稻栽培系統與引入農機使用,從重視產量與品質逐漸轉變為安心健康的飲食(圖 1),其發展路徑在於反思臺灣水稻產業的發展進程與成果必須符合社會期待。稻作產業除了作為糧食供應,是否也能為強化農村經濟及生態永續作出貢獻。

永續環境的前提下,農田不只是負責生產糧食,更有維護生態的責任,因此現代農業提出有機農業、再生農業、精準農業等想法,目的是將農業廢棄物轉換成可再利用資源、減少對化學資材的依賴性,或透過感測器累積數據、分析作物與氣候等交感關係、即時監測作物生長環境及天氣變化,進而做出最佳灌溉及施肥決策。國合會為協助巴布亞紐幾內亞(以下簡稱巴紐) 提高稻作產能,派遣駐巴布亞紐幾內亞技術團(以下簡稱駐團)透過稻種增產計畫在 Morobe 省

(以下簡稱M 省)輔導農民團體Ziampir,並在該場域導入以自然為本的農耕方案,協助農民建立合宜的稻作生產模式,試圖在擴大耕作面積與提升產能的同時,亦保護部落耕作文化與自然生態。

三、建構巴紐自然導向永續發展農耕模式

(一)界定巴紐稻作產業發展進程

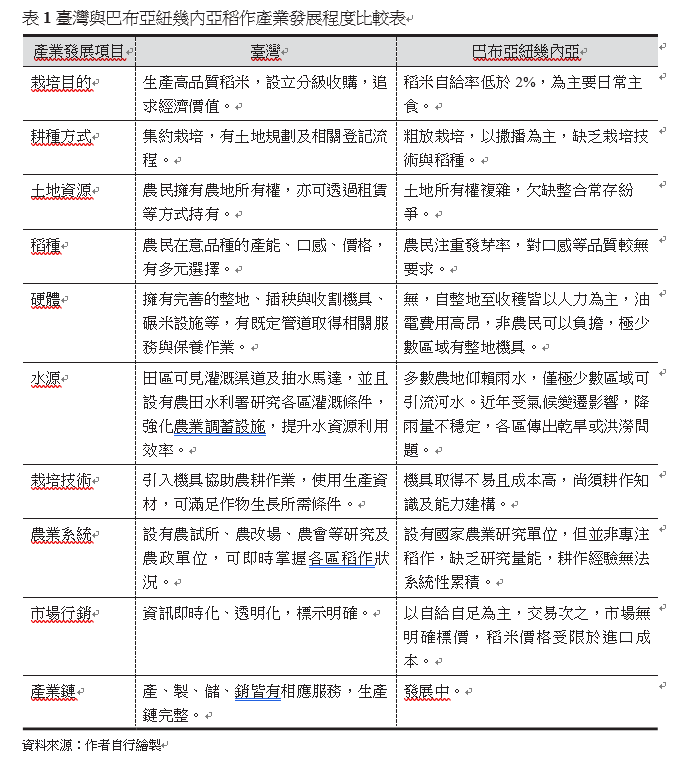

稻作產業特性為重資產、長週期、高投入與慢回報,而稻農作為糧食生產體系中最重要的一環,卻可能是體系中最脆弱的一群。現代農業生產技術首重化學資材及農機具,該精耕模式易衍生病蟲害好發及水資源優養化等環境風險,經駐團觀察與記錄巴紐農民的耕作方式、栽培技術及農民財務等條件(表 1),顯示巴紐適合發展低投入技術及生態農耕。

有別於臺灣利用灌溉系統與農機插秧等機具栽培水,由於巴紐缺乏蓄水設備及灌溉渠道, 農民只能在農地直接播種,稱為「陸稻」,而其生長期間所需水源全靠自然降雨,因此又稱為

「看天田」。巴紐位於赤道帶,為熱帶雨林氣候,日照時長約 12 小時,氣候溫暖雨量豐沛,有雨季旱季之別,理論上雨季時節適合栽培稻作。然而由於田區大多設立在林間空曠處,陸稻自播種開始就是野生動物的食物來源之一,鳥群呼朋引伴,鼠類舉家進駐,造成多數農民信心低落,相較於精耕水稻每公頃可收穫 6 公噸乾穀以上,粗放陸稻栽培則低於 0.5 公噸,常以棄耕收場。

(二)巴紐陸稻生態之地景尺度、挑戰風險與改善策略

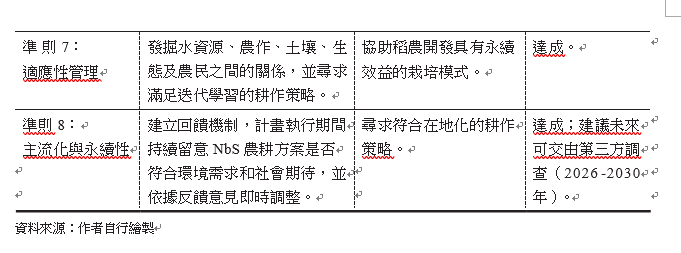

NbS 的目標是支持社會發展,制定相關活動時除了以反應文化和社會價值的方式保障人類福祉之外,也提醒我們減緩或適應氣候變遷及確保生態系統穩定性。計畫尺度規模依據介入單位的層級而有所區別,可以是區域、國家、省份、鄉鎮或特定部落等,而本文即是駐團針對巴紐M 省 Markham 區部落的陸稻產業生態尺度進行調查(圖 2),並分析位居第一線農民所面對的困境,逐步導入符合 NbS 措施與制定一系列的活動(表 2),從而協助稻農在陸稻開拓進程符合永續農耕思維。

四、巴紐生態農耕援助成果

(一)導入生態鏈防治措施 - 鼠害與蟲害

1. 以鷹制鼠:巴紐全年皆能見到黑鳶盤旋低空,因此駐團萌生利用老鷹防治鼠患的想法, 為陸稻田區開發一項捕食老鼠及驅趕麻雀的生態技術。黑鳶,屬於食物鏈頂端,具有群居、食肉及領域習性,會在一個特定區域內展示防禦行為驅趕入侵者。鷹隼棲架的材料取自竹與樹枝,地上部長度至少 6 公尺,以「十」字為主要結構,配合動物保育觀念,駐團辦理農民講習課程時,教導農民與孩童停止對老鷹扔擲石塊等惡作劇行為,並教導農民團體認識自然生態的可貴及應用方法。自 2022 年起駐團推廣以每處部落設立 2 處鷹隼棲架為目標,每年更新,從最初的 2 處已擴大至 30 處以上,守護黑鳶已經成為稻農的新運動。一開始,願意配合的農民寥寥可數,然而當農民看見黑鳶守護稻田的景象之後,消息不脛而走,愈來愈多的農民前來駐團參訪與學習,並以「奇蹟」之名高聲疾呼。

2. 以蟲制蟲:駐團所提 NbS 主要在於提高巴紐的糧食自主性及生態共存。陸稻田區從粗放農耕逐步走向集約管理,除了需要克服鼠害,也必須管理田間病蟲害危害,因此駐團提倡在田區周圍種開花植物,營造有益生物的生存條件,利用自然天敵關係防治害蟲,如蜘蛛、螳螂、瓢蟲、草蛉等。以蜘蛛為例,牠是肉食性的節肢動物,也是無脊椎動物的頂端獵食者, 以捕食昆蟲為主,是田區生態系統中的不可或缺的成員,蜘蛛作為生態指標,依其族群大小不僅可以反映田區的健康狀態,也是作為生物多樣性的直接指標。經駐團的現地觀察,陸稻田間由於不施用農藥,蜘蛛數量龐大且容易觀察,相應的是蟲害問題獲得良好控制,而且透過此生態技術營造的友善環境符合農民的期待與肯定。

(二)建構綜合農耕栽培系統

1. 間作栽培:巴紐的耕作習慣中,田區沒有明確的規劃,一小塊田地可能種植高達 5 種以上的作物,有經驗的農民懂得作畦排水,常可見到香蕉旁種植葉菜作物、紫茄旁邊種植青蔥、或芋頭及葉用秋葵相鄰種植等,在未使用任何化學資材條件下,植物相與動物相皆複雜活潑, 天然的生物多樣性屬於巴紐耕作文化的一環。當駐團著手研究小農生態、思索陸稻栽培技術與農業發展進程時,也思考如何保留農民與自然的和諧關係。部落的生活環境缺乏電力系統,同一時間大量收穫農作會無處儲放,不適合種植單一作物,因此鼓勵農民採取稻蔬(果)間作, 此決策亦有利於稻草敷蓋及田間管理作業。間作技術的意義可為農民提供穩定的食物來源,多樣化的種植可避免單一作物對生態的衝擊,增加系統的穩定性,維持生態豐富歧異度及小農耕作文化。

2. 輪作栽培:考量淺根性陸稻作物連作,易造成土壤緊實、影響作物生育,而休耕則可能導致日常農糧供應不及,因此偕同深根性豆科作物進行輪作種植無疑是部落的最佳方案。透過駐團的推廣與研究,發現巴紐鄉村已有種植花生及大豆的習慣,因此農民很快便認同輪作建立的經濟模式。豆科植物能與根瘤菌共生,發揮固氮作用及改善土壤理化性質,從而提高土壤肥力,同時也因為輪作可以中止病蟲生長週期,從而減緩病蟲害發生規模。因此駐團在推廣陸稻栽培與擴大耕作面積時,鼓勵農民維持間作及輪作模式,確保農民可應對氣候變遷與豐富生產韌性。

(三)淨零碳排的黃匯路徑

1. 稻草敷蓋:碳匯(carbon sink)是指儲存二氧化碳的場域,地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫為森林- 綠匯、海洋- 藍匯及土壤- 黃匯。駐團透過研究巴紐社會型態並挖掘稻作產業的優勢,嘗試與不同田區建立合作關係,尋找有利於強化農民生計及擴大計畫的正面影響力相關措施。陸稻田區每公頃約可產出同等重量的乾穀及稻草,面對成噸且毫無用處的稻草,農民習慣焚燒處理,然而高溫會破壞土壤結構與表土微生物相,隨之過多的稻草灰形成的碳酸鉀及氧化鈣導致土壤酸化,而且燃燒所產生的煙霧嚴重影響空氣品質及居民健康,有空汙疑慮及森林火災風險,反之,以稻草敷蓋土表有助土壤通氣及捕食性天敵昆蟲存活,促進作物根系生長,而稻草蘊涵豐富的木質素等養份亦可作為肥料回歸於田。在駐團不間斷的推廣並建立示範園圃, 從前被視為農業廢棄物的稻草已變廢為寶,愈來愈多的農家成員會利用農閒時間整理田間稻草。

2. 碳化稻殼:除了上述所提的稻草,碾製白米所產生的稻殼也被視為農業廢棄物。稻殼重量約佔整粒稻穀 20%,即每 100 公斤稻穀會產生 20 公斤稻殼。藉由熱裂解製成生物碳產品是近年熱門的議題,而稻殼經過高溫低氧製成的碳化稻殼,可將碳元素轉換成穩定結構並作為田間生物碳施用,用於解決酸性土壤問題、改良砂質土壤增加保水性,或撒佈於植物周圍可防止軟體動物侵害,而巴紐農民為取得質地柔軟土壤,慣於使用排水溝或沼澤地淤泥或作為蔬果育苗介質,然而黏性較高的土壤因排水不良造成苗株死亡率高,透過駐團研究將碳化稻殼與黏質土壤以 1:9 混拌,其多孔性質促使土壤透氣性、有機質增加,有效提高果蔬苗株存活率。

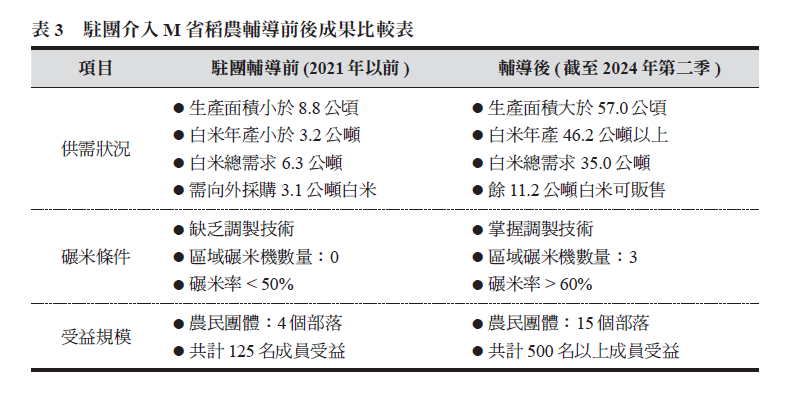

3. 食物里程:駐團在介入巴紐陸稻產業之前,部落中的耕作面積約為 8.8 公頃,每公頃約生產 6.6 公噸乾穀,碾製之後剩下僅為 50% 可作為白米食用,無法滿足部落農家需求,必須向外採購。駐團透過提供稻種與訓練,強化陸稻田間管理技術,導入生態防治策略建立友善耕作環境,結合果蔬產業循環利用農業資源,保障農民日常所需的稻米與蔬食。如今的部落稻米除了自足,還能夠在傳統市場出售,增加稻農群體的向心力,降低食物里程等隱藏成本,成為巴紐稻農永續農耕的典範(表 3)。

五、結論

土壤是人類與所有陸生動物的應許之地,如同我們已知的世界,自然萬物無人能夠獨立存在,沒有健康的土壤,植物便枯萎凋零,而沒有植物,動物的存亡也就接近終點。地表景觀直接或間接受到自然氣候、動物棲息及人類行為等元素而改變,而造就的不同型態塑造了地球的多樣性與文化價值。利用巴紐的自然環境優勢條件,駐團輔導稻農建立了有別於經濟掛帥的農業生產體系,因地制宜為巴紐陸稻產業的發展規劃一系列的措施。藉由開發低投入農法及能力建構課程為巴紐的陸稻產業進程提供全新的可能,諸如設立鷹隼棲架取代毒殺老鼠、營造益蟲生存空間取代殺蟲劑、作物多樣性種植策略保留農耕文化、推廣輪作技術維持土壤肥力,以及全稻株應用策略擴大稻作影響力等,讓農民得以初步跨越技術與經濟門檻,應付生計挑戰更有韌性。

駐團依循 NbS 核心理念盤點巴紐耕作制度缺口,提出以自然為本的農耕方案,嘗試在糧食安全與多元農耕中取得永續發展平衡。放眼巴紐其它省份,各區面對的社會挑戰議題不同,其農業生產瓶頸、自然條件、部落文化和經濟模式皆有所差異,從而擁有不同的生產目標,同一套 NbS 策略無法一體適用,將尺度放大至其它國家亦同。以自然為本的農耕方案正在想像力豐富的人群中醞釀著,基於對生命的體悟及關愛,增加農作產能與控制害蟲的策略開始有了不一樣的思維,而這份特殊意義在於不同領域的專家都能貢獻一份心力,無論是生態學家、作物育種家,甚至是藝術家、教育學者,每個人皆可透過自身對大自然的感觸發揮影響力,除了偕同農民在第一線持續累積耕作經驗的駐團技師,愛護大地的思想之流也可透過靈感等創作型式流向一代又一代人的心中。當我們正視無人倖免的天災,不再以人為本構築農業生產模式,不再透過窄窗觀望萬物依存關係,當我們與自然同行,生命將從此刻獲得永續生機的曙光。

註釋

1. 有關 NbS 細則可參與 IUCN 官方網站:https://www.iucn.org/our-work

2. 有關 30x30 生物多樣性目標報導:https://csrone.com/news/7732#

3. 如果應對的挑戰是扭轉生態系統退化,那麼在設計解決方案時必須至少納入一個其它的挑戰,以區分 NbS

與純粹的保護行動。

4. 即具體、可衡量、可實現、符合現實與時限內。

- 更新日期: 2024/10/04

- 點閱次數:827