《當季專論》自然解方在國際開發援助工作的運用

邱祈榮

臺灣大學森林環境暨資源學系副教授國際氣候發展智庫理事長

摘要

依據世界經濟論壇(The World Economic Forum)發布的《2024 年全球風險報告》(Global Risk Report 2024)指出:人類面臨的短期及長期的風險,主要來自於自然的崩解以及氣候變遷影響衝擊。因此,如何應對人類世的 3 個核心挑戰:減緩和適應氣候變遷、保護生物多樣性, 成為確保人類社會永續生存的關鍵。在這種背景下,人類社會思考如何能夠同時解決 3 大核心挑戰的時刻,自然聚焦基於自然的解決方案或稱自然解方(Nature-based Solutions, NbS)。國際上自然解方於開發中國家的推動方式大多數是由已開發國家提供資金與技術,與當地的非營利組織共同合作推動。因此本文希望藉由檢視自然解方於開發中國家的推動現況,探究自然解方如何結合國際開發援助工作,強化國際開發援助與氣候變遷的減緩與調適與生物多樣性保育關聯,進而提出未來透過國際開發援助工作結合自然解方的推動路徑。

關鍵詞:自然解方、生物多樣性、永續發展目標

一、前言

依據世界經濟論壇(The World Economic Forum)發布的《2024 年全球風險報告》(Global Risk Report 2024)指出:人類面臨的短期及長期的風險,主要來自於自然的崩解以及氣候變遷影響衝擊。因此,如何應對人類世的 3 個核心挑戰:減緩和適應氣候變遷、保護生物多樣性, 成為確保人類社會永續生存的關鍵。面對這 3 項挑戰,其答案的一個主要部分在於共同應對這些相互依存的挑戰,否則會招致負面後果與無法承受的自然崩解。以聯合國永續發展目標

(Sustainable Development Goals, SDGs)為例,透過互聯互通、包容性和夥伴關係的 17 項永續發展目標,建構社會、環境和經濟目標的相互依存關係,並鼓勵促進它們之間協同作用的行動。然而,儘管考慮這些目標之間的協同作用和權衡很重要,但幾乎沒有證據表明這種情況在實踐中正在發生。其直接結果是,到 2030 年,許多目標不太可能實現。特別是,未能穩定和適應氣候變遷(SDG13)或保護生物多樣性(SDG14 和 15),由於這些問題被分開處理而加劇, 而實際上它們深深地交織在一起,並共用許多相同的驅動因素。

正是在這種背景下,人類社會思考如何能夠同時解決 3 大核心挑戰的時刻,自然聚焦基於自然的解決方案或稱自然解方(Nature-based Solutions, NbS)。自然解方於國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)定義為:採取行動保護、永續地管理和恢復自然或改善生態系統,以有效和調適應性的方式應對社會挑戰,同時提供人類福祉和生物多樣性利益。[1] 其實,過去也曾經推出許多方案:例如森林復育、生態工程或生態系經營等,嘗試解決這項整合挑戰,但總是缺乏整合的考量。因此在政府間氣候變化專門委員會

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)2019 年出版的《氣候變化與土地特別報告》

(Special Report on Climate Change and Land)和全球調適委員會報告認可自然解方,同時在2019 年聯合國氣候行動峰會決議自然解方為 9 大關鍵行動之一:「表明自然解方是氣候行動的現實和經濟可行的選擇,提供超過 30% 的緩解潛力,並提供可擴展的解決方案來提高復原力和適應能力。」,讓氣候變遷的減緩與調適行動與生物多樣性保育正式契合在一起。

國際上自然解方於開發中國家的推動方式大多數是由已開發國家提供資金與技術,與當地的非營利組織共同合作推動。因此本文希望藉由檢視自然解方於開發中國家的推動現況,探究自然解方如何結合國際開發援助工作,強化國際開發援助與氣候變遷的減緩與調適與生物多樣性保育關聯,進而提出未來透過國際開發援助工作結合自然解方的推動路徑。

二、自然解方演進與定義

基於自然的解決方案首次作為一個術語出現於 2000 年代末,由世界銀行(World Bank)提出,並得到國際自然保護聯盟等機構的倡導,旨在將生物多樣性考慮納入氣候變遷調適和減緩過程中。此後,這一概念在實踐者和政策制定者中廣受歡迎。

這個概念絕不是實踐中基於自然的解決方案的第一個例子,因為在任何術語進入科學討論之前,許多原住民很早就認識到自然在支持人類福祉方面的作用。基於自然的解決方案範圍廣泛,從小規模干預措施(例如綠牆)到大規模干預措施(例如創建人工城市生態系統)。所有基於自然的解決方案的共同點是它們應該為環境和人類創造利益,並且它們通常是與最終用戶和其他相關利害關係人共同創建的。

聯合國環境大會(United Nations Environment Assembly, UNEA)將基於自然的解決方案定義為:「保護、保存、復育、永續利用和管理自然或改良的陸地、淡水、沿海和海洋生態系統的行動,以應對社會、經濟和環境挑戰有效且適應性強,同時提供人類福祉、生態系統服務以及復原力和生物多樣性效益。

2009 年國際自然保護聯盟在其關於《聯合國氣候變遷框架公約》締約方大會第 15 屆會議的立場文件中,[2] 提倡使用自然解方來適應氣候變遷。幾年後,該組織將自然解方作為其 2013- 2016 年計畫的一部分。[3] 國際自然保護聯盟將自然解方概念化為生態系統相關方法的總稱,例如綠色基礎設施,基於生態系統的適應和基於生態系統的減少災害風險。[4] 2015 年,自然解方作為歐盟研究和創新計畫「地平線 2020」中的一個主要研究領域啟動,該計畫是該概念在研究界以及政策和實踐中更大規模的切入點。[5] 2018 年,政府間氣候變化專門委員會在其《全球升溫 1.5℃特別報告》(Global Warming of 1.5℃)中提到,在洪水和氣候適應的背景下如何透過自然解方來因應。[6] 同年,聯合國教科文組織(United Nations Education Scientific and Cultural Organization, UNESCO)發佈了《聯合國世界水資源開發報告:基於自然的水解決方案》。[7] 2019 年,生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台發佈了一項全球評估,提到了自然解方,即自然可以得到保護、恢復和永續利用,同時滿足其他全球社會目標。[8] 2020 年,國際自然保護聯盟發佈了《自然解方全球標準》(Global Standard for Nature-based Solutions),旨在促進不同利害關係人使用和採用自然解方概念。[9] 2021 年,歐洲環境署(European Environment Agency, EEA)發佈了一份關於歐洲自然解方的報告,重點關注氣候調適和減緩災害風險的政策、知識和實踐。[10]

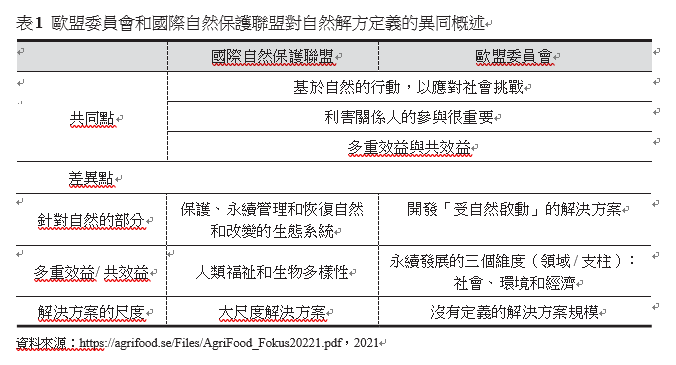

在定義方面,國際自然保護聯盟與歐盟定義也略有不同,兩者的差異如下表所示:

由上表大致可以瞭解到兩者間有相同處也有差異處,相同的地方應該是自然解方的核心內涵:行動因應社會挑戰、利害關係人的參與及效益導向。至於差異的地方:自然解方目標範疇差異、關注效益差異及方案尺度差異,則是在推動自然解方時要特別注意的地方。尤其在關注效益方面,歐盟委員會明確關注 3 個面向,國際自然保護聯盟則是較為含糊的說明;尺度差異方面,國際自然保護聯盟的定義著重於大尺度的面向,歐盟委員會則沒有特別定義適用尺度規模。因此,未來在規劃或執行自然解方時,可注意這些差異,幫忙更落實自然解方效益。

由上表大致可以瞭解到兩者間有相同處也有差異處,相同的地方應該是自然解方的核心內涵:行動因應社會挑戰、利害關係人的參與及效益導向。至於差異的地方:自然解方目標範疇差異、關注效益差異及方案尺度差異,則是在推動自然解方時要特別注意的地方。尤其在關注效益方面,歐盟委員會明確關注 3 個面向,國際自然保護聯盟則是較為含糊的說明;尺度差異方面,國際自然保護聯盟的定義著重於大尺度的面向,歐盟委員會則沒有特別定義適用尺度規模。因此,未來在規劃或執行自然解方時,可注意這些差異,幫忙更落實自然解方效益。

三、自然解方內涵

國際自然保護聯盟 2020 年出版的《自然解方全球標準》指出,自然解方主要用於解決 7 項社會挑戰,其中 6 項是來自於Cohen-Shacham 等人於 2016 年的《國際自然保護聯盟報告》,分別為水資源安全、糧食安全、人類健康、減緩災害風險、氣候變遷及經濟與社會發展。至於環境退化與生物多樣性損失,則是在 2016 年《國際自然保護聯盟報告》全球標準中新增加的(圖1)。

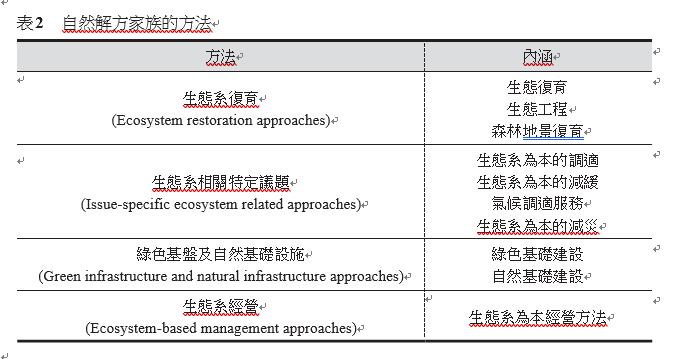

事實上在長期醞釀過程有許多生態系為本的不同方法被發展出來,而自然解方概念的提出,應該是為涵蓋這許多不同方法而提出的一個統合名詞或大傘,形成一個自然解方家族的概念。這些方法如表 2:

從上表可以清楚看出自然解方內容包含廣泛,包括復育、基礎設施及生態系經營,當然還有為解決特定議題的方法,包括氣候變遷的減緩、調適與減緩災害風險等。

因應各種方法需求,在 2016 年《國際自然保護聯盟出版報告》指出,自然解方有 8 項核心原則,做為推動自然解方的基本原則:[11]

1. 自然保護規範(和原則);

2. 可以單獨實施,也可以與其他解決社會挑戰的解決方案(例如技術和工程解決方案)集成實施;

3. 由特定地點的自然和文化背景決定,包括傳統、地方和科學知識;

4. 以公平和公正的方式,以促進透明度和廣泛參與的方式產生社會利益;

5. 保持生物和文化多樣性以及生態系統隨時間因應的能力;

6. 應用於地景尺度;

7. 承認並解決經濟利益發展與提供生態系統服務選項間的權衡;

8. 是整合政策設計與行動評量,以應對特定挑戰。

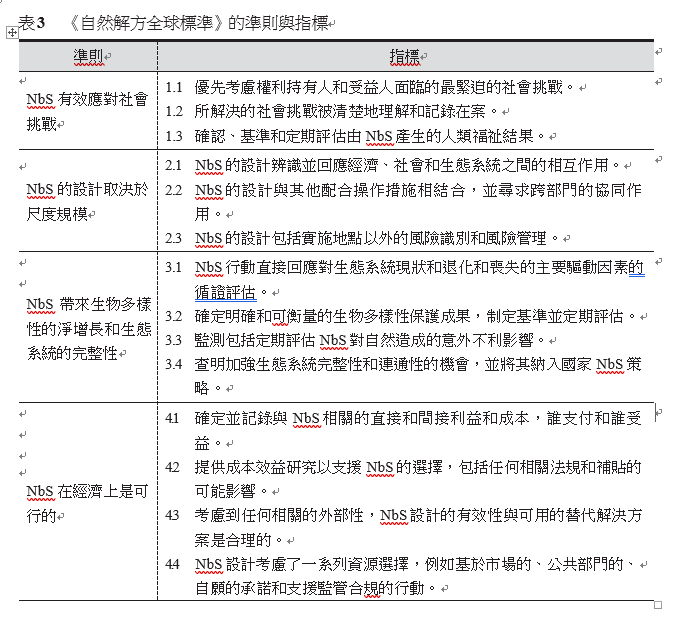

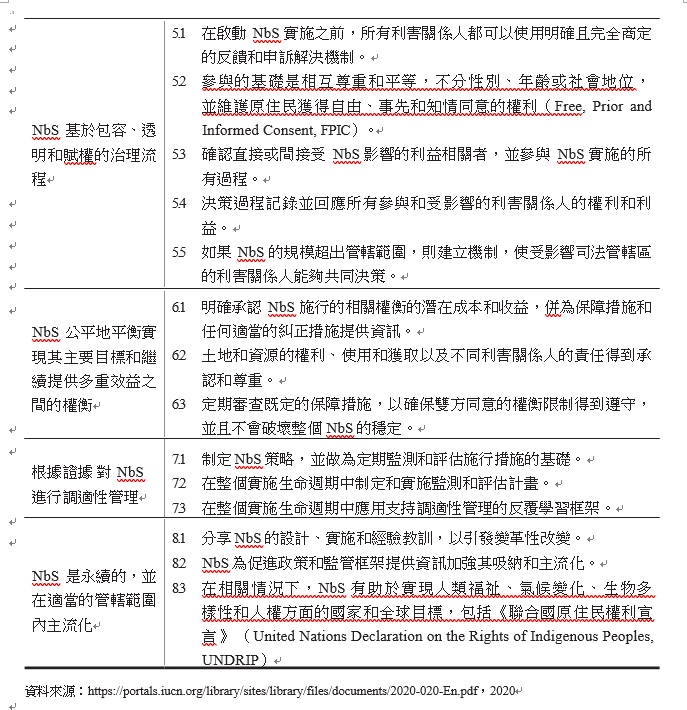

另外,國際自然保護聯盟於 2020 年出版《自然解方全球標準》,提出用於自然解方驗證、設計及擴大尺度的參考 8 項準則及 28 項指標,如下表 3:

四、自然解方於氣候變遷調適應用

2019 年世界調適委員會(Global Commission on Adaptation)出版加速推動調適實施的報告,報告中針對糧食安全、自然環境、水資源、城市、基礎設施、災害風險管理及財務方面, 呼籲立即推動調適行動。報告中具體指出自然解方能夠從山區(森林與集水區)、河流與濕地、農地、城市與海岸地區跨地景建構氣候韌性。報告中更具體指出如何在城市規劃透過增加樹木覆蓋、社區花園、綠屋頂及增加透水鋪面來提高城市韌性。

在國際開發援助方面,聯合國調適基金計畫採用自然解方和基於生態系統的適應來幫助脆弱社區適應氣候變遷的影響。他們建立氣候適應能力和健康的自然系統,幫助防範環境、健康和經濟風險,同時支持生物多樣性和永續發展。調適基金投資組合資助的項目除其他外包括專注於重新造林、森林保護、永續森林管理、避免燃料收穫、改善種植園、保護性農業、農地管理、農林業、避免草地轉變、牧場管理、改進牲畜管理做法的活動、沿海濕地的恢復、永續地表水和地下水管理以及含水層補給措施。這些努力使農業、水資源取得以及海平面上升、洪水、災害和疫情的防護變得更加永續、健康和自然。基金的環境和社會政策(ESP)確保基金支持的項目和計畫透過其核心原則保護生物多樣性、土地和土壤,並保護自然棲息地。

五、自然解方於氣候變遷減緩應用

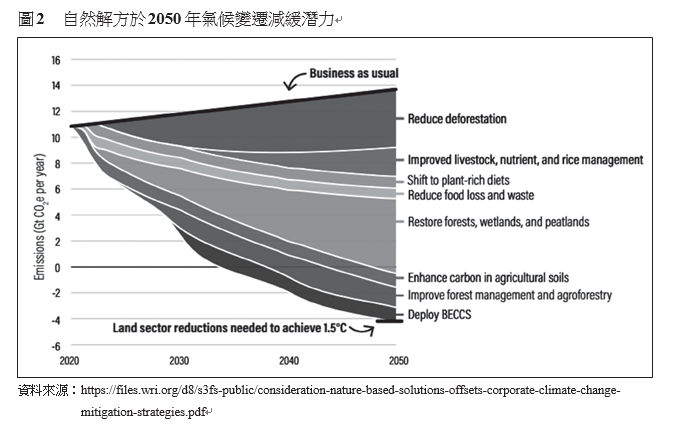

自然解方於氣候變遷減緩主要透過自然碳匯的碳吸存作用,來移除大氣中的碳,帶來具體減緩效益。在體現自然解方減緩效益方面,首先表現於《國家溫室氣體排放清冊報告》,報告關於農業、林業及土地利用方面包括農地、林地、聚居地、濕地、草生地及其他的碳移除數量,為國家土地相關自然碳匯的表現。另外,也常常以碳信用額度(碳權)專案方式,做為企業抵減排放的交易使用。於 1997 年實施的京都機制第 3 條就敘明可透過新造林及再造林、加強森林經營來增加林地碳吸存作用,並可透過清潔發展機制(Clean Development Mechanism, CDM)來進行碳交易,這就是自然解方中透過增加森林自然碳匯數量,來達到氣候變遷減緩效果。2015 年《巴黎協定》第 5 條:將減少毀林、森林退化及加強森林永續管理及提高森林碳保存(REDD+)精神納入規範,強調聯合減緩和調適方法及非碳收益的重要性,更具體彰顯出自然解方的重要性,尤其所指的非碳效益,其實就是兼顧各種不同生態服務效益的目的,讓森林固碳議題更符合自然解方的意涵。展望 2050 年淨零排放的目標,對於自然解方所能提供的負碳潛力,大家賦與極大期望。世界資源研究所(World Resources Institute, WRI)於 2021 年出版的報告指出:自然解方透過減少毀林、改善農畜生產、改變飲食習慣、減少食物浪費、復育森林及濕地、增加農田土壤碳及加強森林經營與混農林業等方式,至 2050 年大約有 18 Gt CO2e/year 潛力,如圖 2:

近年來各種不同形式的自然解方的碳信用額度專案型頻繁出現在自願碳交易市場,其形式多樣,其中農業、林業、濕地的專案均屬自然解方於自願碳交易的呈現。由於《巴黎協定》對於非碳效益的要求,在自願碳交易市場中,價格不是唯一的重點;其他像是在地經濟發展或生物多樣性保育等共效益(co-benefits),也一樣受到重視。因此,現在大家意識到,自然解方包含了生物多樣性、人民生計和氣候結果等,而這些作為也支持了像是永續發展目標這樣的議程,讓自然解方的碳交易逐漸受到重視,也出現以自然解方為主要交易標的新加坡的全球碳權交易平台Climate Impact X(CIX)。

六、國際推動自然解方實例

(一)日本

日本一直積極參與該領域的國際合作。例如,日本國際協力機構(Japan International Cooperation Agency, JICA) 對生態減 災(Eco-DRR) 的雙邊支持以及森林研究 所(Forest Research Institute)對東南亞的支持。特別是 JICA 針對自然解方在國際推動聚焦於重點領域的

「集群策略」(Cluster Strategy),聚焦於森林與海岸地帶,重點包括:[12]

1. 土地永續自然資源管理(以森林為基礎的解決方案倡議):

(1)在熱帶森林中,根據每個地區森林砍伐的驅動因素(例如用於商業目的的大規模農業和當地人的小規模農業),努力防止森林砍伐和退化。

(2)在乾旱和半乾旱地區,透過種植耐旱樹種來恢復森林,並透過引入農林業改善替代生計。在包括溫帶森林在內的其他地區,實施土壤退化對策、利用生態系統的Eco-DRR

(Eco-Disaster Risk Reduction),例如透過造林控制山區以及開發森林火災資訊系統。

(3)在濕地方面,實施生態系保護和修復,包括建立流域景觀層面的綜合管理系統。在泥炭地,進行土壤乾燥和火災的測繪、監測和預防。

2. 沿海地區永續自然資源管理(海岸解決方案倡議):

保護和恢復紅樹林和珊瑚礁,特別是島國沿海和熱帶地區。

(二)韓國

韓 國 於 2021 年 於 UNDP 出 版《Sharing the Experience of the Republic of Korea in Nature- based Solutions Approaches》闡述韓國發展自然解方歷程及海外援助的成果。該報告提到應用自然解方於中國、蒙古及哈薩克 3 個國家的成果。在中國以「The Korea-China Amity Great Green Wall Project」透過 NGO 與韓國官方合作,進行反沙漠化的造林工作,截至 2020 年造林面積已達 4,741 公頃。蒙古方面也是進行反沙漠化及減緩沙塵暴的造林工作。這些工作除了傳統造林工作之外,都進行系列的效益分析,包括有教育訓練、韌性分析(包括環境與社經韌性)。[13]

(三)赤道倡議 [14]

赤道倡議(Equator Initiative)為匯集聯合國、各國政府、民間社會、企業和基層組織,以認識和推動針對人類、自然和有復原力的社區的當地永續發展解決方案。在其組織網站上收集國際基於自然解決方案的資料庫連結世界各地的社區,分享有效的在地解決方案。目前收集有約 1,300 個解決方案,經查我國邦交國瓜地馬拉有 22 個案例、貝里斯有 7 個案例、巴拉圭有 9 個案例,以下僅摘要提出幾個案例以供參考:

1. 巴拉圭:拯救和評估傳統知識,同時發展永續利用自然資源的新能力

蓬塔波拉(Punta Porâ)的原住民社區生活在祖傳的土地上,多年來已經了解環境並透過森林、水道、藥草等帶來的好處。目前,他們必須與其他人補充自己的知識,從而提高生產力,同時保護環境。

該倡議的潛力在於,它在尊重傳統農業技術和採用新工具(例如等高線的使用、綠肥的使用、糧食保護、蜂蜜收穫包裝、森林再生、消費相關作物)之間找到了平衡。

這種相互尊重的知識組合使原住民社區達到了其產品的小生產者和行銷者的水平。他們參加當地的集市,使他們的產品在生產方面受到重視,但又不會失去他們的身份和文化。

森林物種和本地物種的清單對它們具有神聖的價值,使我們能夠認識到社區的潛力,從環境和經濟角度評估每個物種對碳捕捉及人口健康的意義。

2. 瓜地馬拉:實施永續農業(農林業)及預防土石流

瓜地馬拉的農業在很大程度上是不永續的,主要有兩個原因:

(1)「刀耕火種」農業的傳統在山坡上和人口不斷成長的情況下不起作用;

(2) 大量使用化學除草劑和殺蟲 劑。國際重新造林聯 盟(Alianza Internacional de Reforestación, AIRES)並沒有採取這些「一切照舊」的做法,而是提供:

*每週在農民自己的田地裡進行培訓,而不是在遙遠的培訓中心;

*培訓由講原住民語言且值得信賴的馬雅原住民技術人員進行;

*培訓為期 5 年,而不是「研討會」,因此居民在 AIRES 搬到新地區之前就可以體驗樹木耕作的成果。

*在培訓初期,建立了一個社區樹木苗圃,為每個農民提供數千棵樹木,供他們的田地及其周圍使用以及社區重新造林。居民自行決定家庭和地區移植樹苗的時間表。

*所有這些都透過鄰近鄉村學校的學校計畫而加強──包括苗圃、有機花園、獎學金和野外活動日。

七、自然解方與國際開發援助工作結合之策略

在國際復育基金、企業、非營利組織或國家,於推動國際開發援助工作方面,由於氣候變遷調適與減緩工作都可運用自然解方,聚焦於以自然解方計畫的實施來達到國際力量(包括資金與技術)與在地力量的整合,增進計畫效益。因此,以下提出 4 個自然解方與國際開發援助工作結合策略以供參考:

(一)組織策略:由於自然解方要解決的社會挑戰是非常在地化需求的,需要在地的知識、文化來支持,因此推動組織策略需要外部組織與在地組織攜手合作明確互補,並納入利害關係人參與機制與利益共享原則方能落地成功。

(二)資金策略:推動自然解方為長期性工作,如果資金不夠雄厚及持續,往往無法支持長期工作的推展。因此資金來源需要有穩定的機制加以支撐,此種機制可從 3 方面著手:國際基金、企業投資及創新自營:

1. 國際基金機制:由發起單位先投入初期資金,配合地方國家或組織撰寫自然解方計畫, 再以共同名義向國際相關基金(如復育基金或氣候債券)申請資金來實施。

2. 企業投資機制:由發起單位先投入初期資金,配合地方國家或組織撰寫自然解方計畫再以共同名義向跨國企業或物料供應相關企業,申請長期合作關係,除提供企業穩定料源供應,亦可結合《巴黎協定》第 6 條 6.4 及 6.8 機制,提供適當的減量額度給企業使用。

3. 創新自營機制:配合地方國家或組織規劃具有創新自營的商業模式,由發起單位先投入初期資金,提供自然解方計畫的初期營運費用,當自然解方計畫運轉上軌道後,其營運收益應能支付計畫執行支出,形成自主營運。

(三)監測策略:自然解方效益需要有科學的監測和評估機制,因此需要實施長期的生態監測計畫,使用科學數據評估保護措施的效果,並根據監測結果隨時調整執行策略。

(四)驗證策略:自然解方的效益要取得國際公認效果,建議應採用第三方驗證機制,以確保自然解方的措施確實達到自然正效益,避免漂綠疑慮。

八、結論

自然解方已成為氣候變遷減緩與調適的重要解方,同時也是落實生物多樣性保育的重要方法。正因為自然解方是跨領域、跨尺度及跨社會與經濟的綜合學問,展望未來,面對自然解方未來的需求大噴發,本文從自然解方演進、定義及內涵加以說明,並闡述自然解方於氣候變遷減緩與調適方面的應用情形,同時也提出國際推動自然解方實例,來呼應國際開發援助工作的趨勢。最後,更進一步提出自然解方與國際開發援助工作結合的 4 大策略以供參考。

有鑑於自然解方於國際發援助工作方興未艾,國內產官學研均應正視自然解方的理論、實務操作與相關教育訓練,在最短時間內,讓產業、政府、學校及研究單位能夠緊密合作,推出整合團隊落實到國際發援助工作,方能讓臺灣在自然解方與國際發援助工作緊密結合獲致豐碩的成果。

註釋

1. Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (2016). Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97, 2016-2036. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/ documents/2016-036.pdf

2. IUCN. (2009). No time to lose – make full use of nature-based solutions in the post-2012 climate change regime. https://iucn.org/sites/default/files/import/downloads/iucn_position_paper_unfccc_cop_15_1.pdf

3. IUCN. (2012). The IUCN Programme 2013-2016. https://iucn.org/sites/default/files/2022-05/wcc-5th-003.pdf

4. Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (2016). Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97, 2016-2036. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/ documents/2016-036.pdf

5. 詳如網址:https://cinea.ec.europa.eu/programmes/horizon-europe/h2020-programme_en

6. Change, P. C. (2018). Global warming of 1.5 C. World Meteorological Organization: Geneva, Switzerland. https:// www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Full_Report_HR.pdf

7. UNESCO World Water Assessment Programme. (2018). The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water; Executive Summary.

8. IPBES. (2019). Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_ for_policymakers.pdf

9. IUCN. (2020). Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en

10. Castellari S, Zandersen M, Davis M, Veerkamp C, Förster J, and Marttunen M. (2021). Nature-based solutions in Europe policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction. European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe

11. Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (2016). Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97, 2016-2036. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/ documents/2016-036.pdf

12. 詳如網址:https://www.jica.go.jp/english/activities/issues/natural_env/index.html

13. UNDP. (2021). Sharing the Experience of the Republic of Korea in Nature-based Solutions Approaches: Enhancing Resilience for the Sustainable Development Goals. https://www.undp.org/policy-centre/seoul/publications/sharing- experience-republic-korea-nature-based-solutions-approaches-enhancing-resilience-sustainable-development

14. 詳如網址:https://www.equatorinitiative.org/

- 更新日期: 2024/09/27

- 點閱次數:1792