《當季專論》國際發展援助與臺灣: 全球趨勢,近年圖像與未來挑戰

簡旭伸

國立臺灣大學地理環境資源學系教授

吳奕辰

國立臺灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程博士

摘要

本文旨在介紹近幾年國際發展援助的兩大主軸:其一是以 OECD-DAC 援助典則為主的變革, 從傳統的北南援助到北南南三方夥伴關係;其二是以聯合國人權倡議為基礎的國際發展視角, 反思國家的角色以及政府與民間的援外夥伴關係。本文以此框架分析臺灣近年援外實務從「建交導向」到「發展導向」的轉型,並指出轉型至今的美中不足,包括官方預算需增加、思維需擴張與跨部會合作需要更制度化,以及更具反思能力的國際發展青年人才培育養成機制。

關鍵詞:政府開發援助、OECD-DAC援助典則、以人權為基礎的發展援助、國際發展專業養成、全球南方與全球北方

一、前言:從建交導向到發展導向

2024 年臺灣大選結束後,諾魯再次與臺灣斷交,甚至其他邦交如帛琉與瓜地馬拉也傳出不穩的消息。然而臺灣社會已不再如過往驚慌,在野黨民眾黨主席柯文哲宣稱他不在意邦交國數量,歸零都沒關係;[1] 另一在野黨國民黨的新聞稿重點放在抨擊中國,沒有攻擊執政民進黨的援外政策。[2] 這一定程度說明臺灣社會大抵上支持政府更善用自身經驗與資源,協助其他更需要被幫助的國家(不論是否有邦交),使其人民過得更好、更有尊嚴與更有價值,從而提升臺灣國際能見度以及實質影響力。

如此轉變的近因包含COVID-19 疫情初期,臺灣社會大力支持政府口罩外交讓世界看見臺灣;以及美中貿易衝突過程中,包含半導體在內的出口製造業產能使臺灣有自信成為世界不可或缺的角色;但遠因及更結構的變革,應是 2000 年代末開始的臺灣援外轉型:從兩蔣和李扁時代的「建交導向」,到馬蔡時代的「發展導向」。「建交導向」的援外起自 1960 年代,當時臺灣仍貧窮,但在美國的支持下仍派遣農耕隊到亞洲與非洲,尋求其剛獨立建國並取得聯合國席次的新政府可支持中華民國留在聯合國(而不是轉向支持中華人民共和國)。[3] 這種兩岸邦交爭奪戰延續到 2000 年代,儘管有不少協助脫貧發展的案例,但也有不少為求建交而爆發的負面消息。

「發展導向」的援外,日前最為耳熟能詳莫過是近幾年的「Taiwan can help, Taiwan is helping」,結合民間力量提供各種人道援助到不論是否有邦交的全球各地。相較於「建交導向」,「發展導向」有四大轉型:「從雙邊合作延伸多邊合作」、「從邦交國延伸非邦交國」、「從技術合作延伸人道援助與其他部門」、以及「從國家主導延伸與企業和 NGOs 協作」。[4] 在此必須強調「發展導向」是從馬政府到蔡政府十多年下,臺灣國際發展援助改革累積延續的成果, 包括從 2009 年發布第一部《援外政策白皮書》、2010 年通過《國際合作發展法》、以及開始定期出版《國際合作發展事務年度報告》等。儘管馬政府與蔡政府確實對於中國看法南轅北轍, 前者主張臺灣透過中國走向世界,後者強調臺灣擁抱世界架構下前進中國。

在可預見的未來,許多國家刻正面臨發展困境,包含沉重債務、經濟危機、以及應對氣候變遷和永續發展的投資嚴重缺乏,飢餓和貧窮也正在加劇,[5] 而世界各地也持續有緊急人道援助的需求,包含戰爭與衝突、氣候危機造成的極端天氣事件、以及經濟動盪、傳染病爆發、或是地震等非氣候相關的天然災害的其他驅動因素。[6] 國際發展援助的場域必然有更多臺灣可發揮、也應發揮的空間。在此變局下,臺灣的援外需要更制度化的變革,推廣相關的理念與實務,並使官方、企業與第三部門等共同協力。本文接下來將先介紹近期與臺灣援外轉型相關的國際發展援助趨勢,再評析臺灣目前的轉型成果與後續精進建議。

二、國際發展援助趨勢

(一)國際發展概念下的全球南方與北方

南方與北方的概念,主要來自西德前總理威利·布蘭特(Willy Brandt)在 1980 年提出的布蘭特線(Brandt Line),將全球區分為美歐日紐澳等較為富裕的國家,以及包含臺灣在內的其他當時仍是開發中狀態的亞洲、非洲以及拉丁美洲國家,前者多在北半球,因此稱為北方,後者多在南半球,因此稱為南方。[7]

而所謂的全球北方,從國際發展援助的角度,大略可以就是以經濟合作暨發展組織(Organization of Economic Cooperation and Development, OECD)會員為主,其下的發展援助委員會(Development Assistance Committee, DAC)更是建立國際援助典則最重要的機構, 因為 DAC 會員的政府開發援助(official development assistance, ODA)仍佔全球援助約 70 到80%,並且與聯合國開發計畫署共同在推動發展援助效能以落實永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),扮演核心的支持角色;而非 OECD 國家之間目前仍未建立起持續、一致並相互約束的援助典則。

非 OECD 國家,或通稱為「南方援助國」,大致可分成三大類。首先是中國、印度、巴西等量體龐大的中等收入國家,其論述可追溯至 1955 年萬隆亞非會議、第三世界不結盟運動、1964 年設立的 77 國集團、以及聯合國貿易和發展會議,近期亦有俗稱金磚銀行的新開發銀行(New Development Bank, NDB)的實踐。其所謂的南南合作,主張互惠互助提供專業知識、技術或財政支持,但並未形成如 DAC 般的相互審查、監督與管理的規章與運作系統;其二是阿拉伯國家基於民族與宗教信仰而援助其兄弟之邦,佔中東與北非地區發展援助的 90% 以上,可謂自成一體系;其三是以東歐為主的新興援助國,雖然不是 DAC 成員,但遵循 DAC 典則,並向 DAC 彙報 ODA 內容與績效,可說是 DAC 體系的外展,以色列、智利等國也屬於此類。

(二)OECD-DAC 準則運作類型:從北南到北南南

OECD-DAC 援助典則(aid regime),對於 ODA 的定義主要有三:其一,ODA 受援國限於特定清單內,包括世界銀行(World Bank)定義的中低收入國及聯合國定義的最低度發展國家,這些全部都是南方國家;其二,ODA 以推動經濟發展或福祉為主要目標,排除軍事、商業或援助國形象工程等目標,確保 ODA 符合利他主義;其三,任何形式(modality,包含預算支持、計畫、技術合作、獎學金、減債、難民支出等)的 ODA 都須依比例符合贈予性質。不符上述定義的官方援助被稱為其他官方金流(other official flows)或類援助流(aid-like flow)。

DAC 還倡議與形塑相關國際發展運作共識。首先是鼓勵各國 ODA 增加多邊援助的比例, 透過捐助多邊機構導向共同目標,並維持一致性和降低交易成本。1968 年,DAC 開始檢視多邊發展機構的資源需求及援助內容,並從 1980 年起常態化,1997 年高階會議的決議《形塑廿一世紀》主張設立一個共同框架使援助能由受援國驅動 [8],也就是 2000-2015 千禧年發展計畫。從 2000 年至今,DAC 會員國將 ODA 分配一定額度給多邊組織。[9]2010-2016 年 DAC 會員國透過歐盟、世銀、聯合國等多邊機構的 ODA 支出成長至 40%,其中 27% 是直接捐助多邊,而間接透過多邊執行的則從 2010 年的 11% 增加到 2016 年的 13%,因此合計約 40%。然而各成員國實踐上差異甚大,例如加、英、瑞典 ODA 6 成為多邊,而日、韓、美僅約 3 成。

其次是增加 ODA 支出到至少占國民所得毛額(gross national income, GNI)的 0.7%,以提供開發中國家足夠的資金。此概念最早是荷蘭經濟學家 Jan Tinbergen 於 1964 年擔任聯合國發展規劃委員會主席時提出,當時推估開發中經濟體實現理想成長率所需的資本是國民生產總額

(gross national product, GNP)的 0.75%,並 1969 年規範為 ODA 總和(不包含須償還的金額), 並調整為 0.7% 後逐漸被 DAC 會員國接受,並在 1993 年將分母從國民生產總額取代為國民所得毛額[10]。後來瑞典(1974 年)、荷蘭(1975 年)、挪威(1976 年)、丹麥(1978 年)、芬蘭(1991 年)和盧森堡(2000 年)陸續達標,部分會員國還自行將目標設在 1%。然而 DAC 全體平均從未達到 0.7%,過去 50 年都維持在 0.3% 上下。[11]

第三是強調鬆綁援助(untied aid),確保援助明確投入南方的需求和益處,而非被用來採購援助國廠商的商品或服務的被綑綁援助(tied aid)。2001 年高階會議通過《關於鬆綁對最低度發展國家 ODA 之建議》,使鬆綁議程進入國際收支、債務減免、部門和多部門計劃援助、投資項目援助、進口和商品支持、商業合約以及對 NGOs 的採購等行動,僅排除技術合作和糧食援助。2000-2019 年 DAC 成員國 ODA 鬆綁比例從 4 成升到 8 成,然而 DAC 內部仍有極大差異:北歐、低地國、瑞士、法、英、愛、加、澳、日等都超過 9 成鬆綁,而奧地利、捷克、冰島、韓國與斯洛維尼亞等將近一半未鬆綁。[12]

2000 年代,許多來自南方的援助國興起,挑戰 DAC 的典則,DAC 除了積極接觸南方,也吸收南南合作(South-South Cooperation)的平等互惠和重視南方特殊脈絡的精神,延伸出「北南南」三邊發展合作(trilateral development cooperation),[13] 由國際組織或 DAC 會員國擔任「援助國」,提供科技、資金或援助管理工具,由具有成功發展經驗的南方國家擔任「中介國」,提供具有南方脈絡的知識、技術或經驗,兩者共同在「受援國」展開計畫。

日本推動巴西在莫三比克的合作計畫就是經典的三邊發展合作。日本汲取南南合作過程的內生性和自主性,強調共學,在巴西打造能持續與其他南方分享知識、技術與經驗的「卓越中心」(Centers of Excellence)。在 Cerrado 大草原開發計畫中,其主要作物是大豆和玉米等日本缺乏或不擅長的作物,因此日本不可能直接轉讓或移植技術,而是作為催化劑,與巴西共學找尋適切解方。[14] 日本政府、日資企業、巴西農業研究公司(EMBRAPA)合作廣招農民試用新技術與發展在地社群網絡,並配合上千名博士級研發人員,持續研發改良並調整實作,最終打造出產量超越美國的大豆產區。在Cerrado 的經驗之下,日本協助巴西在另一個葡語國家且與Cerrado 的地形、氣候、水文等環境極為相似的莫三比克Lichinga 高地開啟 ProSAVANA 計畫, 形成三邊發展合作。這種北南南三邊合作案例,還包括美國與中國在東帝汶的農業援助 [15] 、加拿大與南非在非洲的後衝突和平重建與和解[16]、日本與墨西哥在薩爾瓦多的抗震屋援助、日本與智利在南美洲的貝類養殖等。[17]

(三)以人權為基礎的發展援助(HRBA):強調多重交織與內部異質的「南方」

除了南方援助國的崛起衝擊 DAC 的援助典則外,當代國際人權概念與發展援助的結合, 進一步促進北方反思過去忽視各種異質性的北南援助想像,進而揭示「發展」本身的認識論改變,從過往的國家主導的「大發展」(大寫的 Development),強調發展的迫切性(imminent),轉型為社會主導的「小發展」(小寫的 development),批判「大發展」的內在的(immanent)壓迫結構和過程。[18] 也因此,南北的敘事應擺脫具有地理上的邊界概念,或是經濟上的開發程度, 朝向社會學與人類學式地探索北南共同但異質的挑戰,識別發展困境中的多重交織性與內部異質性。[19] 一個超越地理上的國家南方概念,改而關注「社會概念的南方」,並且批判及推動改變個人受到的結構剝削。與此最為相關的國際援助理路,莫過是以人權為基礎的援助倡議。

儘管國際人權條約體系早在冷戰時代前就出現,例如《世界人權宣言》始於 1948 年,並設有人權條約機構的九大核心公約,但以人權作為援助的指導概念卻是 20 世紀末到 21 世紀初才成形。2003 年《聯合國關於在發展合作中採用基於人權做法的共識》強調發展規劃應促進人權、受人權引導、有利於義務承擔者(duty-bearer)履行義務、以及權利持有者(rights-holder) 獲得權利,並規範聯合國機構及其發展基金和計畫要在公約規範下促進普遍人權。

2012 到 2015 年,聯合國針對千禧年發展目標(Millennium Development Goals, MDGs)執行的成果產出數份文件,從社會保護制度、社會經濟發展權、人權公約、到人權為基礎的發展方法(Human Rights-Based Approaches, HRBA)等,勾勒人權做為援助的典範。2012 年Rio+20 的《我們希望的未來》(The Future We Want)主張「在各級建立有效、透明、接受問責、民主的機構」,並設立「社會保護制度」以「應對和減輕不平等和社會排斥現象」。聯合國系統小組的《實現我們所有人希望的未來》(Realizing the Future We Want for All)將人權作為當時形塑中的 SDGs 的三項基本原則(fundamental principles)之一,使 SDGs 和《聯合國憲章》及其他人權協議和條約掛勾。[20] 2013 年聯合國高階小組的《新全球夥伴關係》(A New Global Partnership) 將基本的經濟條件(basic economic opportunities)和普世人權(universal human rights)掛勾, 並納入多項人權公約和宣言。隔年聯合國秘書長潘基文的《2030 年尊嚴之路》(The Rroad to Ddignity by 2030)報告中,明確表達 SDGs 將反映更廣泛的國際人權框架,包括經濟、社會、文化、公民和政治權利以及發展權的各要素,訂定各項指標並廣泛分類。這就可以理解,SDGs 不僅也將終結貧窮列為第一目標,並更進一步宣示要「消除一切形式」的貧窮,[21] 將人權融入於當代最重要的國際援助議程中,試圖突破不公義的結構。

為了克服群體之內的落差所形成的再邊緣化,並且建立綿密的問責體系,使援助能更有效克服結構剝削,HRBA 成為聯合國推動永續發展目標的工作方法,強調權利持有者和義務承擔者之間的關係。在這一層意義上,援助不再只是資金、人才或技術的流動,或是單一計畫項目的永續性,而是要達成國家建構(state-building),使受援國政府有能力維護權利持有者的權利、履行義務承擔者的義務。

在此脈絡下,許多北方援助國正式承諾在 ODA 中採用 HRBA。加拿大的《ODA 問責法案》(ODA Accountability Act)將國際人權原則作為 ODA 的三個標準之一。[22] 英國的《Supporting Human Rights, Democracy, and the Rules-Based International System Programme》編纂 30 多個優先關注人權的 ODA 受援國,並設立基金以支持解決衝突、促進穩定及安全的 ODA 計畫。[23] 德國則是引用經濟社會文化權利國際公約,每年編列超過 10 億歐元的 ODA 促進健康權,例如強化公衛系統、消除愛滋、預防傳染病、加強孕產婦和兒童健康等[24]。有些甚至將其作為援助的附加條件,若受援國持續侵犯人權,將減少或撤回 ODA,例如歐盟從 1990 年代起就將人權條款納入其發展協議中,落實在目前與 120 多國的合作中。[25],[26]

三、近年臺灣援助圖像:多邊發展合作及人權倡議

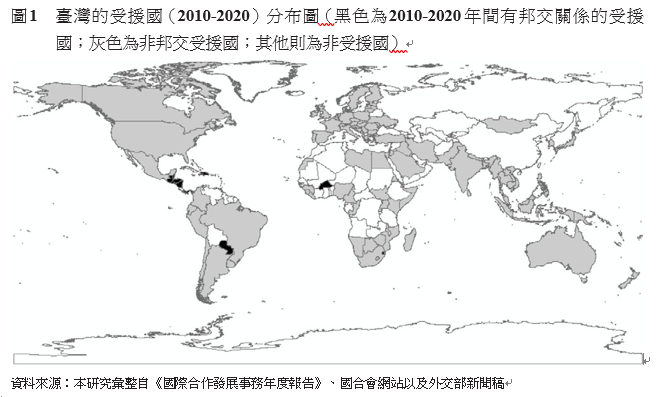

臺灣外交部 2023 年新版的《國際合作發展政策白皮書》,明確表達「在符合 OECD 對援助之定義下,對邦交國與理念相近國家,以及非邦交國進行國際合作」,在此脈絡下,透過 DAC 援助典則來理解臺灣近年援助圖像的變化,將更有助於釐清相關議題以及未來的挑戰。我們統計從 2010 年到 2020 年,臺灣在國際孤立之下,已經且持續於展現其能動性,並且深入上百個國家(圖 1)。截至 2020 年為止,包含 23 個現任或曾經的邦交國,共執行 800 餘項計畫。另外則有 80 個以上的非邦交受援國的 500 餘項計畫,分佈廣達亞太、亞非、歐洲、中南美等,包括因為疫情而讓臺灣聲名大噪的口罩外交,受援國甚至包含日本、西歐與北美等富國。

就國際發展項目別來說,根據 OECD 的部門分類(sector classification),含括社會基礎建設、經濟基礎建設以及人道援助等。以經濟生產部門為例,臺灣的技術團不只在邦交國,也出現在非邦交國,除了 2020 年成立的索馬利蘭技術團獲得媒體關注外,中東的巴林與沙烏地、東南亞的泰國與印尼、以及大洋洲的巴紐與斐濟等,都早有常駐技術團。近年來在新南向地區, 一些非外交的中央部會也有技術轉移計畫,例如國科會與氣象局透過分享氣象科技,協助菲律賓與越南等國增強監測與預報能力,從而達成防災的目標。[27] 經濟部委託勞動部勞動力發展署的產業技術種子師資培訓,也分享臺灣的發展經驗給新南向、東歐、非洲以及中南美洲的 20 多國,提升其產業技術並促進其經濟發展。

社會基礎建設的部分,特別出現在東歐和南美洲,兩區 34 國有 25 國曾接受臺灣金援建設,其中僅巴拉圭是邦交國。在波蘭、捷克、匈牙利及波羅地海三國等東歐國家,援贈計畫的數量甚至比一些邦交還多,內容包含醫療、教育、社福、文化、環保等,由臺灣代表處出資給社福機構、學校、社區中心、教堂、或當地 NGO,協助整修建築、採購設備、協助舉辦活動、或推動學術研究等。這也是近年來東歐國家對臺灣非常友善的重要背景之一。[28]

人道援助的部分,包含雙邊和三邊。其中雙邊就是臺灣以金錢贊助受援國的緊急救助或重建行動,這些受援國幾乎都是非邦交國,甚至包含北方富國,例如日本 311 海嘯、義大利水患、美國風災等。另外最具特色的多方人道援助計劃,莫過於敘利亞難民危機、西非伊波拉疫情以及東非旱災與海盜。臺灣雖無聯合國會員國身分,但藉由贊助北方政府或 NGO,得以實質參與其中,其貢獻也都被記錄在聯合國人道事務協調廳(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)的資料中,[29] 並且在近年來逐漸形成常態的制度框架,例如目前由臺灣與美日澳等國共同推動的「全球合作暨訓練架構」(Global Cooperation and Training Framework, GCTF)。

再者,隨著臺灣走向民主化,人權思維在逐漸落實於本土的同時,也進入援外的思維中, 而參與在民主化過程以及援外實踐中的臺灣 NGOs,在此扮演關鍵角色。例如,早從 1998 年, 臺灣人權促進會(臺權會)就曾經與亞洲多個 NGOs 推動「亞洲人權憲章」運動,對抗「威權體制有助於經濟發展」命題。之後臺權會持續大量針對中國人權、圖博(Tibet)以及其他亞洲國家發起國際聲援,也透過「亞洲人權與發展論壇」(Asian Forum for Human Rights and Development)等國際平臺,和各國的 NGOs 形成跨國抗爭網絡,例如元太集團併購 Hydis 資遣勞工事件、越南臺塑河靜鋼廠汙染事件等,皆是民間串聯對多國政府與企業施壓,迫其改善勞動、環境、土地等制度。

1988 年創立的勵馨基金會一開始是推動反雛妓運動,21 世紀初起,勵馨跳脫上對下的保護觀念,改以培力協助弱勢女性,關注於終結性/ 性別暴力行為與壓迫,並將倡議場域延伸國際。勵馨透過扮演國際民間網絡的節點,分享國內經驗到海外,包含三條服務主軸:亞洲婦女安置網絡(Asian Network of Women’s Shelters)、亞洲女孩運動(Asian Girls Campaign)、十億人起義(One Billion Rising movement)。2014 年起,臺灣多個海外援助 NGO 組成的臺灣海外援助發展聯盟(Taiwan Aid)開設工作坊,探索公民社會有利環境(enabling environment)和HRBA。

也因此,不意外地在 2023 年底外交部發布的《國際合作發展政策白皮書》中,「民主」成為與上一本 2009 年《援外政策白皮書》之最大區別,不僅副標題是「成就自由民主的共好世界」,還將「捍衛民主價值」列為援外重要作為的第一項(前一版「我國援外宗旨」第一項是邦交國),「民主」兩字正文出現 65 次(對比前一版僅 1 次),並專節介紹民主基金會的工作(前一本無專節介紹)。

四、臺灣接軌國際援助趨勢之挑戰

(一)官方部分:預算增加、思維擴展

儘管臺灣官方援助逐漸靠攏 DAC 典則,並且 NGO 也與官方共同推動人權融入發展援助中,但在整體實踐上,仍有很大的改善空間。根據學者研究以及立法院的預算案評估報告指出,儘管過去十幾年來臺灣的多邊援助計畫持續增加,並且隨著邦交數量持續減少(意味著雙邊計畫數減少),多邊計畫的項目數佔比增加到超過 20%,但多邊計畫的決算金額仍僅佔 10% 以下。[30],[31] 換言之,臺灣在追隨 DAC 準則以獲取更廣泛支持的進步空間仍然很大,不僅總體支出佔 GNI 的比例有待提升(目前僅為 0.05%-0.1%),甚至要突破過往雙邊為主的模式,進而與多邊機構之間實際投入資源展開更多合作。

若要將 ODA 佔 GNI 進一步提升到聯合國建議的 0.7%,顯然需要政府與民間共同的努力, 外交部也需要改變其論述[32]。事實上,日韓和臺灣類似,援外佔 GNI 比例都顯著低於歐美援助國,有學者引用《世界價值觀調查》(World Values Survey)的數據指出,東亞民眾利他主義價值觀較弱,在全球各項議題中,較不關心貧窮,而是環境污染。[33] 為了召喚更多民眾認同增加國際援助,日韓都從自身的文化產業中萃取素材,就值得臺灣參考。例如韓國國際協力團(Korea International Cooperation Agency, KOICA)與文化廣播公司(Munhwa Broadcasting Corporation)合作,邀請朴寶英、Nichkhun、NarSha 等影星或歌星拍攝《KOICA 之夢》電視劇,探索韓國志工在世界各地從事國際援助的生活,利用韓劇的影響力, 建立援外的積極形象。[34] 日本外務省則推出動漫文宣《ODA 女孩與主夫男孩》,還改編低成本搞笑動畫《秘密結社鷹の爪》的劇本,創造 ODA-man 這個角色,透過善良又傻呆的展演方式,再現援外背後的經濟和安全目標。[35]

再者,儘管發展導向的國際援助已經萌芽,但鞏固邦交與建交導向的援外仍有佔據一定主導思維,例如《外交部與民間團體合作參與國際援外活動要點》規定,NGO 申請外交部補助國際援助合作計畫的條件,包含「配合政府政策推動多邊或雙邊援助合作計畫而具外交效益者」以及「強化我邦交關係,提升我國際地位及國際能見度者」。又如,筆者之一參與 2021 年Taiwan AID 主辦「國際發展合作中的政府與公民社會夥伴關係:現況與展望」多方利害關係人論壇中,與會涉外人士即不斷肯認臺灣 NGO 的援助效能、熱忱與理想性,但也仍持續向 NGO 強調臺灣「外交處境特殊」,因此從事國際發展合作過程仍有必要「同步追求外交效益」。這都說明,官方難免被背後仍有的外交導向思維,與 NGOs 期望更多發展導向的援外之間,確實有一定潛在衝突。

(二)國際發展專業之青年培育策略

無可諱言,國際發展援助計畫不可或缺的關鍵就是執行計畫的第一線國際發展專業者,以及共同協作的海內外志工。這些專業工作者,牽涉非常多領域的知識,包含後勤運輸、人力資源、財務與籌資、衛生與醫療、工程與建設等;還需要特定的人格特質,包含能夠在物質條件差的異地進行有效管理、溝通與談判、以及團隊合作等。臺灣國際發展正在轉型階段,人才窘迫困境已逐漸浮現。

澳洲一群學者在 2019 年發表一篇研究,他們訪談了 20 名從資淺到資深、橫跨不同性別、職位、駐在國、機構、地區的人道援助工作者,提出了許多觀察。[36] 他們發現許多援助機構聘任人才,重視經驗甚於學歷,偏好招募有實習或志工經驗者,並且也要求一定程度的多語言能力,然後盡可能降低學歷門檻,確保找到合適人才,甚至有時連申請實習都要先有相關經驗。這是因為在各種軟硬基礎建設缺乏的國際援助環境,經常需要處理組織中的貪腐和工作場域的性騷擾,又必須自主培養安全的工作習慣,自我保持健康與營養,包含應對創傷和失落的心理健康,這不僅是軟技能,也需要特定類型的人格,而這並不是特定學歷就可以培訓出來的。

結合前述澳洲學者們的研究成果,以及過往參與 NGO 訪談與海外十多次實察等,我們提出包含下面幾個培育更多國際發展青年專業者之具體建議。首先,嘗試與大專院校結合籌辦國際發展實習課程,讓青年學生參與無論是在國內辦公室了解組織內部政策,或是到海外駐地辦公室瞭解第一線情況,從而促進學生與機構建立關係、提升相應的工作能力、培養所需的特質,形成「與工作整合的學習」(work-integrated learning)。同時透過實習過程,培養溝通、團隊合作、工作安全習慣等軟技能。因為國際援助工作容易面臨急難狀況,不僅工時不定,環境也不安全,有些組織會形成特定的濃厚同袍情誼,個人也會在這裡發掘特定的自我價值,但也可能因此產生危險的生活方式與態度。儘管很難重新形塑青年學子的性格,但透過包含心理諮商在內的手段,仍有助於識別性格,從而提供相應的培訓來應對特定性格所需的調適能力。

再者,提供實務所需的語言能力與相關計畫評核課程。語言部分,除英文外,也包含與災區當地直接溝通的第三語言,最少是先修班,從入學前就開始培訓。事實上,語言課程本身也是創造新的人際網絡的田野場域,例如一門越南語的課程,可能有機會讓外交官、臺商、國際援助工作者、從事異地研究的學者等齊聚一堂,併發出新的國際合作鏈結。計畫評核部分,包含發展相關產業技術,統計學與流行病學等研究方法,以及國際發展特定需要的計畫循環與監督評估能力,使受援助社區獲得最好的援助效能。工作者不一定需要本身能夠操作相關的監督評估工具,但至少要有能力讀懂報告,並判斷相關報告的正確性與嚴謹性。

最後,是構思一套不同國際發展職涯階段的軟性能力工作坊。對於新手工作者來說,應關注於培養跨文化理解觀察能力,例如從尊重飲食習慣到如何理解當地時間邏輯;對於已有部分駐外經驗的中階工作者來說,應關注於如何從單一功能導向(function-oriented)的思維延伸到整體地域(community-based)的思維,跳脫特定領域(例如農業、資通訊或醫療)的範疇,提出解決當地複雜問題解方的思維,甚至轉化多方的困境成為彼此的資源。而對於已經有外派與主管經驗的高階工作者,則是需要了解如何擴大經營(scale-up),包括擴展國際網絡(從日常的社交,到全球在地的論述接軌),以及組織對內與對外的溝通技法(從各種表單與聯絡軟體的科技能力,到當地語言與同理心的溝通能力),並建構可以長期經營的制度,形成穩定的國內與國外輪調體系。

五、結論

整體來說,臺灣「發展導向」的國際援助,已經摸索 DAC 援助典則以及聯合國的人權與發展等模式,說明臺灣已經逐漸淡化援外就是要建交的迷思,進而推動更多進步與有想像力的發展導向的國際援助實踐。在實務上,已經有「由雙邊合作延伸多邊合作」、「從邦交國延伸非邦交國」、「從技術合作延伸人道援助與各部門」、以及「從國家主導延伸到與企業和 NGO 協作」等改變,也獲得一定臺灣民眾與國際同儕的肯定;但仍在預算、思維與跨部會等官方資源,還有民間專業人才培育上,還有許多改善政策改善空間。

本文最後提出二個理論啟示,前者是臺灣作為南北之間的異類在南北消融的今日所提供的典範,後者是延伸「國族優先」到「世界主義」(cosmopolitanism)的辯論。[37]

臺灣在全球南北的角色相當模糊。就政治民主、經濟成就及社會進步價值等,臺灣較接近北方。然而在國際援助領域,臺灣長久以來的互助模式更類似南南合作,也被 OECD 列為「南南發展合作提供者」。[38] 然而臺灣從援外改革以來大量採用北方典則,靠攏北方議程,甚至與北方國家在多邊平臺中緊密合作,又使得臺灣援外似乎出現「北方化」的進程。[39] 但臺灣終究仍不是北方俱樂部 OECD-DAC 的會員國。因此臺灣援外轉型的實踐過程,在全球南北邊界消融的多中心發展格局之下,提供一個視鏡,觀察援助者在南北交互作用中的蛻變,包含行為者、部門、地點以及模式等。

雖然外交孤立讓臺灣無法參加聯合國,但臺灣仍積極響應執行聯合國各種政策,如 2009 年馬政府時代的臺灣簽訂人權兩公約,與 2017 年蔡政府時代發布永續發展目標國家自願檢視報告,以及在國際援助實務上接軌 DAC 典則與聯合國的人權倡議。這種迎向世界主義的作法, 儘管短期仍不足以直接讓臺灣加入國際組織,但能鼓勵理念相近國家幫助臺灣。此一政策背後的世界主義也為仍在努力獲得國際承認的新興民主國家(如科索沃和索馬利蘭)提供借鏡, 從關注於法理(de jure)承認,轉向注重全球共同利益基礎上的合作,達成事實(de facto)承認,從而提升國際地位。

註釋

1 中央社. (2024a). 柯文哲稱零邦交國沒關係 外交部:恐令友邦誤解. https://www.cna.com.tw/news/aipl/202312280105.aspx.

2 中央社. (2024b). 諾魯與台灣斷交 國民黨:中華民國國際地位不容抹煞. 中央社. Retrieved from https://www.cna.com.tw/news/aipl/202401150174.aspx.

3 王文隆. (2004). 外交下鄉,農業出洋:中華民國農技援助非洲的實施和影響 (1960-1974). 臺北: 國立政治大學歷史學系.

4 吳奕辰, & 簡旭伸. (2022). 2000 年代末以來臺灣援外轉型: 從 [ 建交] 導向延伸 [ 發展] 導向. 問題與研究 , 61(3), 51-93.

5 United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Economic Situation and Prospects 2024, 2024, https://desapublications.un.org/publications/world-economic-situation-and-prospects-2024.

6 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Global Humanitarian Overview 2024, 2023, https://www.unocha.org/publications/report/world/global-humanitarian-overview-2024-enarfrsp.

7 Willy Brandt, North-South: A programme for survival (London: Pan Books, 1980).

8 OECD, DAC in Dates: The History of OECD’s Development Assistance Committee, 2006, pgs. 9, 15, 17, 19, 28, https://www.oecd.org/dac/1896808.pdf.

9 OECD, DAC in Dates: The History of OECD’s Development Assistance Committee, 2006, 18-19, https://www.oecd.org/dac/1896808.pdf.

10 OECD, DAC in Dates: The History of OECD’s Development Assistance Committee, 2006, 42-43, https://www.oecd.org/dac/1896808.pdf.

11 OECD, History of the 0.7% ODA target, 2011,

https://www.oecd.org/development/stats/ODA-history of-the-0-7-target.pdf .

12 OECD, Implementing the 2001 DAC Recommendation on Untying Aid: 2010-2011 Review, 2011, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2011)4/REV1&docLanguage=En.

13 Cheryl McEwan and Emma Mawdsley, “Trilateral development cooperation: Power and politics in emerging aid relationships,” Development and Change 43, no. 6 (2012): 1185-1209, https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2012.01805.x .

14 Akio Hosono and Yutaka Hongo, Cerrado: Brazil’s Agricultural Revolution as a Model of Sustainable and Inclusive Development (Tokyo: JICA Research Institute, 2012).

15 Denghua Zhang, “Why cooperate with others? Demystifying China's trilateral aid cooperation,” The Pacific Review 30, no. 5 (2017): 750-768, https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1296886 .

16 Lesley Masters, “Building bridges? South African foreign policy and trilateral development cooperation,” South African Journal of International Affairs 21, no. 2 (2014): 177-191, https://doi.org/10.1080/10220461.2014.942206 .

17 Akio Hosono, “South-South/triangular cooperation and capacity development,” in Scaling Up South-South and Triangular Cooperation, ed. Hiroshi Kato (Tokyo: JICA Research Institute, 2012), 43-64.

18 Henry Bernstein, “Studying development/development studies,” African Studies 65, no. 1 (2006): 45-62, https://doi.org/10.1080/00020180600771733 ; M.P. Cowen and R.W. Shenton, Doctrines of Development (London: Routledge, 1996); Gillian Hart, “Development critiques in the 1990s: Culs de sacand promising paths,” Progress in Human Geography 25, no. 4 (2001): 649-658, ; Emma Mawdsley and Jack Taggart, “Rethinking d/Development,” Progress in Human Geography 46, no. 1 (2021): 3-20, https://doi.org/10.1177/03091325211053115 .

19 趙恩潔. (2020). 【導論】南方的南方:她者亦是共同體. In 趙恩潔 (Ed.), 南方的社會,學. 臺北: 左岸文化.

20 United Nations System Task Team for the Post-UN Development Agenda, Realizing the Future We Want for All, 2012, https://www.undp.org/publications/realizing-future-we-want-all .

21 United Nations General Assembly, Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, https://sdgs.un.org/2030agenda .

22 另外兩項是促進減貧和納入窮人觀點,詳如網址:

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-2.8/FullText.html

23 詳如網 址:https://www.gov.uk/government/publications/official-development-assistance-oda-fcdo-international- programme-spend-objectives-2020-to-2021/human-rights-and-the-rules-based-international-system-objectives- 2020-to-2021

24 詳如網址:https://www.bmz.de/de/themen/menschenrecht-gesundheit

25 Anders Dahlbeck et al., A human rights based approach to the Means of Implementation of the Sustainable Development Goals, The Danish Institute for Human Rights, 2020, https://www.humanrights.dk/publications/ human-rights-based-approach-means-implementation-sustainable-development-goals.

26 當然,類似於新自由主義與良善治理議程下的援助條件受到許多批判,人權的援助條件也被批評損害援助效能以及侵犯受援國自主權,例如美國就以人權為理由拒絕將 ODA 提供給支持墮胎的 NGO,詳見網址: https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/what-global-gag-rule

27 周仲島. (2016). 臺菲氣象科技合作近況報導. 自然科學簡訊 , 28(3), 101-105. Retrieved from https://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/f29dd871-da11-4dde-ad69-2715f7db1094 .

28 然而上述國家有許多並非 DAC 清單上合格的受援國,因此儘管相關計畫確實進入貧窮社群,也出現在《國際合作發展事務年度報告》中,但不應列入嚴謹定義下的 ODA。

29 張水庸. (2015). 國際人道援助機制 ─ 作為臺灣人道外交之參考 . 臺北: 外交部 Retrieved from https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/reportFileDownload/C10403470/001 .

30 Joel Atkinson, “Comparing Taiwan’s foreign aid to Japan, South Korea, and DAC,” Journal of the Asia Pacific Economy 22, no. 2 (2017): 253-272, https://doi.org/10.1080/13547860.2016.1245926 .

31 陳燕玲. (2022). 外交部主管 112 年度單位預算評估報告. 臺北: 立法院 Retrieved from https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45831&pid=223832 .

32 2023 年 3 月外交部在受到立委質疑是否仍有「金錢外交」時,係以目前援外經費遠低於聯合國標準作為說明( 台灣英文新聞, 2023)。

33 Joel Atkinson, “The real East Asian Aid model: Development assistance as an instrument of comprehensive security in Japan, South Korea, and Taiwan,” Development Policy Review 36, no. 3 (2018): 272-273, https://doi.org/10.1111/ dpr.12283 .

34 韓星網. (2013). Nichkhun、朴寶英、NarSha 擔任 KOICA 宣傳大使. 韓星網. Retrieved from https://tw.news.yahoo.com/nichkhun-%E6%9C%B4%E5%AF%B6%E8%8B%B1-narsha%E6%93%94%E4%BB%BBkoica%E5% AE%A3%E5%82%B3%E5%A4%A7%E4%BD%BF-024600636.html.

35 Wren Yennie Lindgren, “WIN-WIN! with ODA-man: Legitimizing development assistance policy in Japan,” The Pacific Review 34, no. 4 (2020): 1-31, https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1727552 .

36 Matthew Clarke, Sophie Perreard, and Phil Connors, “Building a humanitarian sector career: Understanding the education vs experience tension,” Third World Quarterly 40, no. 9 (2019): 1655-1669, https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1601549 .

37 林立. (2017). [ 國族優先] 或 [ 舉世共享 ]? 對 [ 國族優先論] 與 [ 世界主義] 論戰之回顧與省思. 政治與社會哲學評論 (60), 41-103.

38 Kimberly Smith, Talita Yamashiro Fordelone, and Felix Zimmermann, Beyond the DAC: the welcome role of other providers of development co-operation, OECD, 2010, https://www.oecd.org/dac/beyondthedacthewelcomeroleofotherprovidersofco-operation.htm .

39 Yi-Chen Wu and Shiuh-Shen Chien, “Northernization for Breaking-through International Isolation: Taiwan’s Trilateral Aid Cooperation in the Middle East Refugee Crisis and beyond,” Development Policy Review 40, no. 2 (2022): https://doi.org/10.1111/dpr.12556 .

- 更新日期: 2025/02/13

- 點閱次數:4873