《當季專論》全球衝突下國際援助資源的重分配

蘇怡文

中華經濟研究院WTO 及RTA 中心分析師

摘要

近年來全球發生一連串重大事故,特別是俄烏戰爭造成人道援助需求激增,國際社會透過多邊協調和雙邊直接支持、私部門投資促進等,在支援烏克蘭方面發揮關鍵作用。而此也導致國際援助資源重新分配,同時使得 ODA 的形式有所轉變。此勢必對於全球援助經費的配置造成影響,但根據 OECD 的研究,還是有部分國家能夠實現 ODA 占 GNI 比例達 0.7% 之目標。援助資金不足使得私部門投資的重要性日益增加,人道援助需求增加也對氣候變遷行動帶來變數,我國在此情勢下的角色為何?本文以我國未來推動對外援助的方向為出發點,闡述近年全球衝突局勢下國際援助資源配置之變化,以及我國發揮補充國際資金不足之建議作法。

關鍵詞:地緣政治、援助、SDGs、氣候變遷

一、全球衝突對於整體經濟的影響及對各國援外預算之衝擊

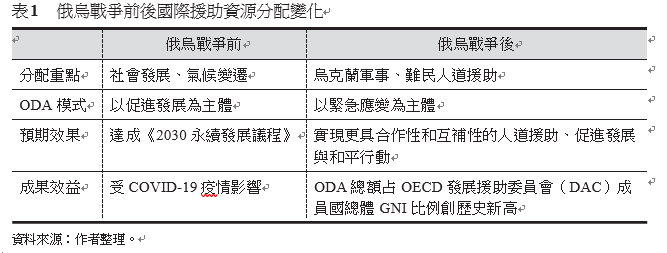

2022 年,也就是COVID-19 疫情持續的第 3 年,俄烏戰爭爆發,加劇了糧食危機、能源危機、人道主義危機和難民危機,使得實現《2030 永續發展議程》遭到重大的阻礙,而此也讓政府開發援助(official development assistance, ODA)的預算分配,以及國際援助的模式發生變化。具體來說,俄烏戰爭前國際援助預算的分配重點和模式以促進發展為主體;戰爭後則是轉而以應變緊急事件為主體。初步歸納俄烏戰爭前後國際援助資源分配方式如表 1。

自 2018 年美中貿易戰以來,接連發生COVID-19、俄烏戰爭、以哈衝突等事件,全球經濟、金融與地緣政治多次受到擾亂,而這些餘震需要很長的時間才能被平息。國際重大事件導致整體經濟受到衝擊,各國使出財政及貨幣介入手段,後疫情時代下總體通膨飆升,各國央行紛紛意識到,非傳統的貨幣政策在帶來正面效果的同時,也會付出代價;另一方面,主權債務激增,也可能限制各國透過財政政策來因應未來經濟衰退的能力。

整體來說,過去幾年發生的紛擾因素,對全球經濟與金融秩序、地緣政治平衡、政府政策干預的規模與範圍都造成影響。百年罕見的疫情,各國政府為了防疫而陸續封城,中斷多數全球經濟活動,並祭出大規模貨幣與財政刺激政策。受這些政策影響,加上全球經濟重啟與供應鏈恢復運作,導致全球通膨持續竄升,增幅創 40 年新高。[1]

其中,俄羅斯入侵烏克蘭對於全球和平,特別是對歐洲地區的和平來說完全是一場災難。戰爭也使一些不利於全球經濟趨勢之既存因素更為加劇,包括通貨膨脹、極端貧困、糧食不安全、去全球化(deglobalization)和環境惡化等問題。而首當其衝的就是飽受戰火蹂躪的烏克蘭,其正處於嚴重的經濟困境,除了物資遭到破壞,數百萬人逃離該國,無數人被殺或身體遭到嚴重的傷害。先前全球才在COVID-19 大流行之下,經濟陷入困境,根據世界銀行(World Bank)的研究,生活在極端貧困中的人數增加約 1 億,達到近 7 億人口的規模,而很大一部分的人們正生活在衝突地區。[2]

直言之,COVID-19 大流行引發了對抗全球貧困的重大挫折,而這可能是二戰以來最大的挫折。許多低收入和中等收入國家受到高負債的影響,阻礙其國內經濟快速且全面的復甦,而糧食和能源價格上漲,則使其在減貧方面的恢復進展遭遇更大的挑戰,其中亦有部分是因俄烏戰爭以及主要糧食生產國面臨的氣候衝擊所致。這些不利情勢的發展,大幅削弱了國際社會在減貧方面的努力,使全世界距離 2030 年消除極端貧困的目標有所偏離。

COVID-19 的衝擊以及食品和能源價格的相對上漲,影響了世界各國,惟各國所受到的影響並不相同。財政政策是各國政府用來解決眼前需求和促進長期成長的主要工具,對貧窮和不平等具有廣泛的影響,然對許多國家來說,財政政策面臨相當大的壓力。由於多年來的低成長和高債務,許多國家在疫情爆發時已經沒有足夠的財政空間,面對這一連串的危機所引發的財政需求,幾乎沒有更多餘力可以應付。

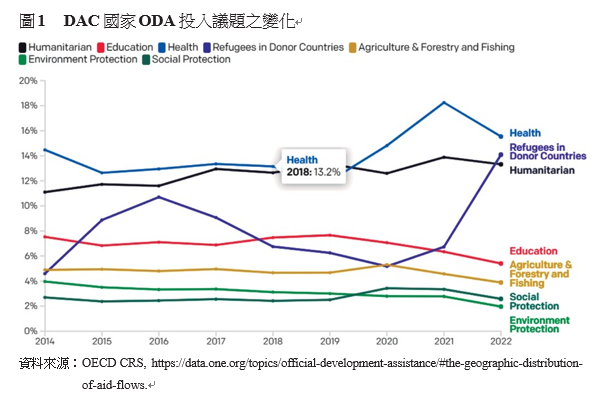

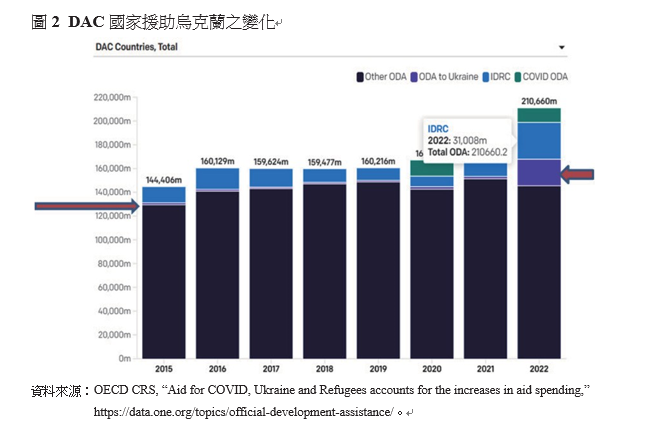

雖然面對一連串的國際事件,各國經濟形勢低迷使得財務都有些吃緊,但仍不影響經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)發展援助委員會(Development Assistance Committee, DAC)成員國的對外援助。根據 OECD 的統計,2022 年DAC 國家的 ODA 預算仍有所增加,總額達到 2,040 億美元,實際成長 13.6%,創下歷史新高紀錄;同時,ODA 占 DAC 國家總體國民所得毛額(gross national income, GNI)的 0.36%,為 40 年來最高比例。[3] 這些 ODA 的增加主要是應對COVID-19 帶來的連續危機,以及和俄烏戰爭所為之人道援助,特別是對難民的救助;從 OECD 資料庫可以看出,2022 年所有領域的援助金額皆下降,惟難民援助金額獨具一格地呈現大幅上升的情況。

全球衝突局勢使得 ODA 的形式有所改變,也愈傾向於使用在緊急應變,例如 2022 年 ODA 淨額與 2021 年相比下降了 2%,原因是用於向開發中國家捐贈 COVID-19 疫苗的 ODA 有所減少。DAC 成員國針對俄烏戰爭提供的 ODA 被視為是「危機中的核心工具」,對烏克蘭軍事和難民費用的增加,導致COVID-19 的相關援助有所下降。換言之,ODA 預算的分配確實受到影響,而此也引發了人們對於發展預算構成影響的擔憂,例如長期發展需求資金可能會減少。[4]

二、人道援助需求增加是否對於全球援助經費造成排擠效應?

細究 DAC 國家 ODA 預算的變化,2022 年大部分 DAC 國家的 ODA 預算皆有所增加,其中都是對難民費用的支持增加,增幅最大的是波蘭、捷克、愛爾蘭、立陶宛、斯洛維尼亞和奧地利等國。[5] 另外,歐盟會員國在 2022 年的 ODA 金額達 840 億歐元,同樣較 2021 年實際成長19%;即便各國經濟情況也有困難需要被克服,但是在實現將國民所得毛額的 0.7% 用於 ODA 的長期承諾上,成績不僅創下歷史新高,更有 3 個國家超過 0.7%,即盧森堡、瑞典和德國。[6]

將支援難民費用納入 ODA 統計是歐盟會員國的政策決定,但部分國家如盧森堡、比利時、匈牙利和斯洛伐克等卻反其道而行,在 ODA 統計中排除了難民費用支援項目,然即便如此,以盧森堡為例,仍可同時維持對夥伴國家的高支持水準。同時,雖然 2022 年對非洲低度開發國家(least developed countries, LDCs)的雙邊 ODA 援助比上一年下降了 0.7%,但若依照實際價值計算,事實上是比 2019 年COVID-19 大流行前成長了 9%。[7] 換言之,對難民的支援以及對烏克蘭的援助,雖是導致 2022 年對外援助激增的主因,也確實影響了援助預算之配置,但這不必然等同於援助效果有受到減損。

除了歐盟個別成員的雙邊援助計畫之外,歐盟也在 2023 年 1 月啟動了烏克蘭多機構捐助者協調平臺(Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine)計畫。該計畫的秘書處同時設於布魯塞爾和基輔,指導委員會(steering committee)成員包含烏克蘭、歐盟、美國、七大工業國組織(G7)以及國際金融機構等,旨在協調國際援助,以滿足烏克蘭的迫切需求和長期復甦。同時,歐盟也於 2023 年 2 月批准 500 億歐元的烏克蘭新貸款計畫─烏克蘭基金(Ukraine Facility),該計畫也於今(2024)年 1 月進一步調整,將其對烏克蘭的預算支持集中至單一工具上,以在 2024 年至 2027 年間為烏克蘭提供連貫、可預測和靈活的支持,協助處於戰爭狀態的國家應對其所面臨前所未有的挑戰;[8] 該計畫另於今年 2 月 1 日在歐盟理事會特別會議上通過, 至 2027 年前將提供烏克蘭達 500 億歐元的贈款和貸款。[9] 此外,歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)是烏克蘭最大的機構投資者,擁有 47 億歐元的投資組合,其承諾在 2022 年至 2023 年提供 30 億歐元支持烏克蘭;在烏克蘭的融資風險中, 50% 是透過EBRD 危機應變基金與捐助資源分擔。[10]

國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)繼 2022 年 3 月和 10 月在融資綠色通道下向烏克蘭提供支援後,2023 年 3 月又透過「中期貸款機制」(Extended Fund Facility,EFF)核准了一項為期 4 年的 156 億美元貸款計畫,以促進戰後重建的長期成長;IMF 的策略是向國際捐助者籌集大規模優惠融資,藉以解決受援國的國際收支問題並恢復債務永續性。而此EFF 的特殊性在於,這是 IMF 首次向衝突激烈的國家提供貸款。[11]

同時, 世界銀行自 2022 年 2 月展開烏克蘭援助融資旗艦計畫(Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance, PEACE);該計畫旨在透過對烏克蘭政府提供財政支持,使其能夠維持向超過 1,300 萬烏克蘭人民提供基本服務,亦即幫助烏克蘭政府維持全國性公共服務和核心職能。[12] 另外,根據 OECD 的統計,對烏克蘭支付的 ODA 相當於 DAC 成員國承諾的軍事援助(660 億美元)的近 40%;也就是說,ODA 只是眾多對烏克蘭援助的一部分而已,並不代表國際援助的全貌。[13]

另一方面,在現階段全球經濟局勢不利推動國際援助下,私部門投資對於國際社會確保援助承諾、支持全球平等和實現夥伴共榮的目標至關重要。例如烏克蘭在戰爭初期發行了戰爭債券,這些債券主要由當地銀行及私人所購買,而此機制乃歸功於其本身在COVID-19 時期經濟復甦措施的重新運用並促進交易。2023 年第一季,烏克蘭政府致力於動員更多私人投資,包括透過美國國際開發金融公司(US International Development Finance Corporation, DFC)、美國國際開發總署(United States Agency for International Development, USAID)和烏克蘭政府之間的合作備忘錄。再者,為因應烏克蘭的信用評等自戰爭開始以來多次被下調,德國政府也提供投資擔保,而 G7 則透過其出口信貸機構承保烏克蘭的商業機會等。

此外,如世界銀行和EBRD 等多邊發展機構,亦積極吸引私部門投資,以擴大國際援助的量能。以世界銀行為例,其氣候變遷行動計畫(Climate Change Action Plan, CCAP)中的永續再生能源風險緩解計畫(Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative, SRMI),已為 60 多個國家提供支援,透過 14 個國家和 2 個區域計畫啟動了 4.4 千兆瓦(gigawatts)的新可再生能源計畫,催生超過 55 億美元的私人資本,推動 40 億美元的公共基礎建設資金和擔保,並實施 12 億美元氣候融資。[14] 鑒於能源部門對於全球溫室氣體排放扮演關鍵角色,在公共資金不足的情況下,私部門投資實則發揮了重要貢獻。

同時,OECD 亦決議在 2023 年將某些私部門投資計為 ODA 的一部分,惟其尚未訂有將私部門投資納入的明確指標,導致此項能否被定義為「援助」受到爭議,惟私部門投資在 ODA 報告中的份量越來越重,已是不可忽視的事實。[15]

綜上所述,自俄烏戰爭開始以來,國際社會在支援烏克蘭方面發揮關鍵作用,包括多邊協調和雙邊直接支持、私部門投資促進等。國際行動最大的支援者為美國和歐盟,雖然援助行動不免對於國際援助資金配置產生了影響,但從 OECD 的研究可知,即使援助預算相對傾向烏克蘭,然而還是有國家可以實現 ODA 占 GNI 達 0.7% 的國際目標。另外,以私部門投資補充公共資金不足,已成為國際援助領域重要趨勢,除了對烏克蘭援助之外,在其他援助議題特別如氣候融資,都扮演重要角色。

三、全球援助經費結構變動下臺灣的角色?

由前可知,俄烏戰爭確實影響了國際援助資源的分配;而國際援助資源在戰爭發生後,也大量流入對烏克蘭的援助。在全球衝突持續不斷且似乎尚難看到盡頭之際,難民危機已成為國際人道援助的重中之重,而此也影響了 ODA 的計算方式。以歐盟為例,在其和 DAC 政策架構下,難民保護乃是一項法律義務,因此對難民的支持可以計入 ODA 中,亦即向難民提供援助可被視為一種人道援助形式。然而,在當前這種大規模難民潮的局勢中,危機會變得曠日持久,即使在衝突結束幾年後,難民也不會自動返回家園,而此時任何將其驅逐出境或遣返的其他強制措施,或是任何用於促進難民長期融入經濟的支出,例如高等教育、職能培訓、技能發展和就業計畫等,又都將不會被計入 ODA。這種情形使得 ODA 的計算變得複雜,也使 ODA 的實際情形難以掌握。

俄烏戰爭促使 DAC 國家提高對於威脅的預防認知,因此許多成員國特別是地理位置靠近俄羅斯和烏克蘭的國家,包括芬蘭、德國、立陶宛、波蘭和瑞典等,都加快並增加了軍事支出計畫,其中軍費支出成長的一部分則來自於對烏克蘭的軍事援助,此包括設備和財政援助。根據斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)的估算, 烏克蘭在 2022 年即獲得至少 300 億美元的財政軍事援助,這是迄今為止單一國家在一年內獲得的最大金額,而其中大部分來自 DAC 國家,僅美國就提供了 199 億美元。軍事援助的規模之大顯示了 DAC 成員國對於促進烏克蘭強化自我防衛能力的重視,然而在 2022 年之前,烏克蘭從 DAC 國家獲得的 ODA 總額一直都是遠高於財政軍事援助,且這兩個數字在單一年度內都沒有超過 10 億美元。儘管 2022 年此二數字都大幅上升,但 DAC 國家向烏克蘭提供的軍事援助金額,則較 ODA 金額高出 86%。[16]

由於財政資源有限,增加某一類支出的政府,通常需要與包括 ODA 在內的其他預算項目進行權衡,例如與人類和環境安全相關的國際承諾和資金缺口。由目前的情勢來看,DAC 國家預算支出重點的轉變可能將持續一段時間,例如國防預算大幅成長,但是教育、文化、農業和林業、運輸和通訊、環境、勞工和經濟等預算則實際受到削減。

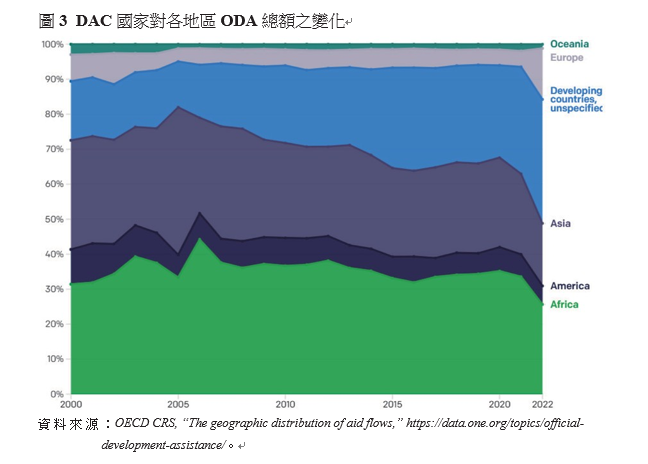

根據 OECD 的研究,2022 年 2 月俄烏戰爭開始之前,DAC 國家主要是向撒哈拉以南非洲受衝突影響的國家和LDCs 提供 ODA,而烏克蘭僅接收到極少量的 ODA。但是 2021 年至 2022 年間,烏克蘭接受 DAC 國家 ODA 捐款總額中的比例從約 0.5% 增至 7.8%;從圖 2 箭頭處可以看出,大幅增加的情況相當明顯。[17]

另外,從圖 3 也可以看到,DAC 國家對烏克蘭支援的增加,致使除了對歐洲地區的 ODA總額上升之外,對其他所有地區的 ODA 總額則都下降的情況。

對烏克蘭的支援可能會使 DAC 國家面臨預算支出失衡的棘手問題,而國際社會更多的衝突和不斷加劇的地緣政治緊張局勢,則可能會推高 DAC 國家的軍事支出,但是國內項目也同樣需要資金,例如基本服務和增強抵禦新風險(包括環境風險)的能力。同時,仍須面對COVID-19 大流行和烏克蘭戰爭所帶來的經濟挑戰,且因紅海貿易中斷等其他新出現的不安全因素加劇,皆可能使得可用資源受到限制。

根據歐盟機構的研究,國際社會對於烏克蘭的支持力道已經有放緩的跡象,2023 年 8 月至10 月間新承諾的援助數額創下新低,與 2022 年同期相比下降近 90%。再者,歐盟尚未最終批准最大的待決援助承諾,而來自美國的援助也一直在減少,擬議的一系列新援助計畫已推遲至2025 年,再加上 2024 年年底美國大選的變數,整體對烏援助的前景不明。[18]

同時,全球人道危機的情況日益惡化,根據全球人道援助機構的評估,需要人道援助的人數增加了 3 分之 1,約 4 億人。人道行動必須適應新的和持續惡化的危機,包括烏克蘭衝突、巴基斯坦和東非的氣候衝擊,以及COVID-19 大流行下持續的社會經濟影響。複雜且持久的危機逐漸成為常態,全球面臨衝突、氣候和社會經濟脆弱性等風險因素,估計有 83% 的人生活在一個正在經歷長期危機的國家中,例如索馬利亞、烏克蘭、蘇丹、剛果、敘利亞、孟加拉和阿富汗等。[19] 因此,正是這些危機反覆出現的社區,更為迫切需要透過以人道主義、發展與和平為基礎的援助計畫,以協助其建立自力更生的能力。

2020 年國際人道援助機構收到的需求金額達 549 億美元,已較COVID-19 疫情前高出80%,不僅逐年增加且速度加快,2022 年幾乎所有排名前 20 位的 ODA 捐助國都增加了捐款, 其中更有超過半數增加了 20% 以上;同時,聯合國體系也展開捐款募集呼籲行動。[20] 不斷擴大的資金缺口超越了傳統的人道主義行動者所能承受的範圍,長期發展資金既減少又轉移到其他危機國家和最貧窮國家,意味著各國政府在更廣泛的援助預算上,面臨著越來越大的壓力。如果不加以解決,資金不足的問題將使情況變得更糟,更多的人將死於飢餓,營養不良率將飆升,基礎建設也將被破壞,全球經濟將陷入更深的泥淖造成更大的損失。換言之,資金不足可能對全球數百萬人造成毀滅性影響,特別是讓兒童和婦女面臨風險,並減損健康、住房、水和衛生設施等基本服務之功能,對於在 2030 年要實現永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)相當不利。

另一方面,地緣政治衝突也對國際社會持續推動的氣候變遷行動帶來變素,戰爭的爆發對環境造成嚴重的損害,對於受侵害國家的城市、農業和工業也都產生長期影響,氣候不穩定和資源爭奪更將氣候脆弱國家推向更深的泥淖,而國際社會共同對於這些國家的長期支援,勢必也會侵蝕氣候變遷行動的資金,根據世界銀行的研究,70% 的氣候最脆弱國家也是政治和經濟最弱的國家。[21]

綜上所述,國際援助資金不足的問題著實令人擔憂,但是我國的援外預算相對有限,規模也相對小,因此恐難以在補強國際援助資金方面發揮具體角色。然而,我國與EBRD 具有長期合作關係,或可在我國援助預算的範圍內,思考於EBRD 架構下對烏克蘭的支援做出更多的貢獻,彰顯我國對於俄烏戰爭的一份心力。另外,在俄烏戰爭爆發後,我國便在第一時間援助烏克蘭及其周邊國家,例如政府立即啟運藥物與醫材及民生用品等人道援助物資,緊急運往波蘭轉致烏方使用,同時安置烏國難民、援贈烏國地方政府與醫療院所、協助烏克蘭郵政機構及物流公司重整以維持物資運送工作,後續並捐助烏國東正教會協助受損教堂重建;民間也同步展開對烏援助行動,捐款專戶僅開設至第 3 天即收破新臺幣 1.7 億元。[22] 這些作為不僅彰顯「人飢己飢、人溺己溺」的善良天性,也為我國與中東歐國家建立良好互動關係。

換言之,我國在援助經費結構變動的情勢下,持續在氣候變遷行動與地緣政治衝突兩個議題競合的趨勢中,以我國力能所及的前提下,扮演 ODA 補充之角色。

四、全球變局下的臺灣對外援助方向建議

雖然俄烏戰爭目前占據國際援助相對多的資源比例,但是氣候變遷仍是國際社會的重要課題,目前國際社會已然須思考如何就援助資金進行調整,以因應不利情勢的持續發酵。我國在戰爭爆發之初,立即啟動藥物及醫材緊急運往波蘭轉致烏國,並偕同西方民主國家陣營對俄羅斯展開經濟制裁,多次嚴正譴責並呼籲俄國停止軍事行動。此外,不僅政府及民間同步展開對烏援助行動,國人亦慷慨解囊,以實際行動支持烏克蘭。

具體檢視我國對烏克蘭所在之中東歐地區提供之援助,近年我國積極與國際社會互動,透過多邊的方式,與國際非政府組織(international non-governmental organizations, INGOs)合作即時提供人道援助;同時,亦深化與EBRD 在當地的合作關係,進一步在兼顧當地需求與我國廠商商機的前提下,規劃合作計畫,例如引介臺商參與EBRD 計畫。

再者,我國對烏克蘭的援助不僅著眼於協助烏國因應變局,尚對周邊國家如波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛等展開協助,並且參與國際組織的援助行動,充分彰顯「Taiwan can help, Taiwan is helping !」的理念及和各國同舟共濟的精神。我國也藉此機會持續擴大與中亞、中東與非洲地區國家的交往,運用直接與間接的各種彈性模式,擴大我國在此地區的能見度, 並協助各國實現 SDGs。

除了對中東歐地區及烏克蘭之援助,我國也在COVID-19 疫情肆虐期間,秉持人道關懷精神,提供臺灣經驗,給予國際社會即時的捐助,包括捐贈物資、防疫科技/ 技術研發與交流經驗分享、醫療協助等,具體如 2020 年 4 月的全民響應「護臺灣、助世界」捐助口罩活動,活動開始後短短一週內國人捐出近 400 萬片口罩,政府也推動「口罩外交」,迄 2020 年 5 月捐贈超過 5,400 萬片醫用口罩;[23] 同時,政府也給予開發中國家公衛醫療援助,協助穩定社會經濟發展,並且與理念相近國家合作,進行疫苗研究開發、檢測及相關產品研發,以及醫療服務與相關物資捐贈等。

另一方面,我國運用自身的強項,以「智慧水資源管理」、「永續能源轉型」、「潔淨空氣」、「永續物料管理及循環經濟」、「生態保育綠色網路」以及「永續發展目標國際夥伴關係」等領域之成就為基礎提供國際援助,同時也在協助夥伴國建置具有回復力的基礎建設、促進再生能源使用及提升能源效率,以及善用科技提升農業生產力等方面推動國際合作,累積相當成果。

整體來說,我國雖非聯合國會員且 ODA 預算有限,但是仍積極突破限制,自主以 SDGs 為依歸,同時以夥伴國的發展需求為基本,規劃國際合作發展政策。我們與理念相同國家、國際組織或國際非政府機構合作,運用金融工具與顧問諮詢之方式,提供夥伴國貸款與技術協助, 擴大國際參與空間,持續深化國際合作發展之深度,在全球援助領域裡發揮所長做出貢獻。換言之,在國際援助領域雖然受到資金大量流入烏克蘭援助影響,但是在教育、文化、農業和林業、運輸和通訊、環境、勞工和經濟等預算遭到削減的情況下,我國仍可適時發揮補充的角色。

建議未來我國應在「補充國際社會能量」的角色定位上,持續參與國際社會行動;除了持續支援烏克蘭及其周邊國家,在戰後復甦方面提供援助計畫,同時在協助開發中國家經濟和社會發展方面耕耘,持續在 SDG 目標 17「全球夥伴關係」、目標 9「產業、創新和基礎建設」、目標 8「合宜的工作和經濟成長」、目標 16「公正、和諧和包容的社會」,以及目標 3「健康福祉」等議題創造貢獻。具體方向建議如以下各項:

(一)持續深化對 EBRD 的參與

我國與EBRD 已建立長久的合作關係,應持續運用此一管道擴大國際參與機會,包含政府出資和民間參與,例如持續投入臺灣歐銀技術合作基金、多邊基金和共同投資專案,以及研擬國內企業參與EBRD 活動補助方案,擴大EBRD 在國內招募活動如「歐銀中小企業國際顧問招募」之成果,具體彰顯我國與 EBRD 合作及對中東歐地區經濟發展之貢獻。

(二)持續促進對環境永續之貢獻

隨著日益嚴重的氣候危機和前所未有的環境挑戰,實現環境永續性變得比以往任何時候都更加重要。如前述,我國在環境永續領域具備實力,可以此基礎廣化與深化和國際社會的合作面向,透過多邊與雙邊機制規劃合作計畫,為氣候變遷行動提供更多具專業性的貢獻。

(三)持續擴大私部門參與

將私部門資源納入援助領域已是國際趨勢,而此涵蓋兩個層面,一為吸引私部門投資,另一則為私部門直接參與援助計畫。關於私部門投資,由於我國在將援助和投資有效進行結合上尚有發展空間,然私部門投資除了可以補充 ODA 資金不足之外,援助領域中也有許多商機, 惟若欲進一步擴大我國的援助能量,提升在國際援助領域中的能見度,建議政府應將國際合作發展援助部門與經濟部門有效整合,同時相關民間機構也應有所協調。後者如由國合會邀集外貿協會、國經協會、天下雜誌等,共同宣導「發展投資」(Investment for Development)的觀念,將援助領域的最新趨勢與內容傳播給企業,做為商機推廣的一部分。

關於私部門直接參與,除了委託私部門執行援助計畫外,尚可將企業的商業計畫與援助計畫進行連結,例如國合會自 2021 年起推動的「影響力先行者計畫」,具有整合公私部門資源擴大計畫綜效之意,實符合國際趨勢。建議未來持續推動該項計畫,提高企業投入國際合作發展工作的機會,補充政府推動 ODA 計畫之量能。

註釋

1. Richard Clarida, Andrew Balls, and Daniel J. Ivascyn, The Aftershock Economy, PIMCO, 2023, https://www.pimco. com/gbl/en/documents/ff502c7b-f9e7-4d03-aea5-4b50489bfcd8.

2. Jed Friedman and Ruth Hill et al., Poverty and Shared Prosperity, World Bank, 2022, https://openknowledge. worldbank.org/server/api/core/bitstreams/b96b361a-a806-5567-8e8a-b14392e11fa0/content.

3. Eleanor Carey, Harsh Desai and Yasmin Ahmad, Tracing the impacts of Russia’s war of aggression against Ukraine on official development assistance (ODA), OECD, August 31, 2023, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5096b978- en/images/pdf/dcd-2023-413-en.pdf.

4. Ibid.

5. Foreign aid surges due to spending on refugees and aid for Ukraine,” OECD, 2023, https://www.oecd.org/dac/ foreign-aid-surges-due-to-spending-on-refugees-and-aid-for-ukraine.htm.

6. Karolyn Thunnissen and Javier Pereira, AidWatch 2023: Bursting the ODA inflation bubble, CONCORD, 2023, https://aidwatch.concordeurope.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/Aidwatch-2023.pdf.

7. Foreign aid surges due to spending on refugees and aid for Ukraine,” OECD, 2023, https://www.oecd.org/dac/ foreign-aid-surges-due-to-spending-on-refugees-and-aid-for-ukraine.htm.

8. “Ukraine Facility: Council agrees on elements of new support mechanism for Ukraine,” OCHA, 2024, https:// reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-facility-council-agrees-elements-new-support-mechanism-ukraine.

9. “EU Leaders agree on €50 billion of reliable financial support for Ukraine until 2027,” European Commission, 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_24_621.

10. “Creditor Reporting System: Aid activities,” OECD, 2023, https://doi.org/10.1787/data-00061-en.

11. “IMF Executive Board Concludes the 2023 Article IV Consultation and the Second Review under the Extended Fund Facility Arrangement for Ukraine,” IMF, December 11, 2023, https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/11/ pr23433-ukraine-2023-article-iv-consultation-and-the-second-review-under-the-eff-arrangement.

12. “World Bank’s PEACE Project Supports Key Government Programs in Ukraine,” World Bank, July 10, 2023, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/07/10/the-world-banks-peace-project-supports-the-government- key-programs-in-ukraine.

13. “Creditor Reporting System: Aid activities,” OECD, 2023, https://doi.org/10.1787/data-00061-en.

14. “Catalyzing Private Investments and Climate Finance to Turn Energy Transition Ambitions to Reality,” World Bank, 2023, https://www.worldbank.org/en/results/2023/08/04/catalyzing-private-investments-and-climate-finance- to-turn-energy-transition-ambitions-to-reality.

15. Karolyn Thunnissen and Javier Pereira, AidWatch 2023: Bursting the ODA Inflation Bubble, CONCORD, 2023, https://aidwatch.concordeurope.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/Aidwatch-2023.pdf.

16. Xiao Liang and Nan Tian, “Military spending and development aid after the invasion of Ukraine,” SIPRI, 2024, https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2024/military-spending-and-development-aid-after- invasion-ukraine.

17. “Creditor Reporting System: Aid activities,” OECD, 2023, https://doi.org/10.1787/data-00061-en.

18. Christoph Trebesch, “Ukraine Support Tracker: New aid drops to lowest level since January 2022,” Kiel Institute for The World Economy, 2023, https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-tracker-new-aid-drops- to-lowest-level-since-january-2022/.

19. Angus Urquhart et al., Global Humanitarian Assistance Report 2023, Development Initiatives, 2023, https://devinit. org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2023/key-trends-humanitarian-need-funding-2022/.

20. Ibid.

21. Shaadee Ahmadnia, Agathe Marie Christien, Phoebe Spencer, Tracy Hart, and Caio Cesar De Araujo Barbosa, Defueling Conflict: Environment and Natural Resource Management as a Pathway to Peace, World Bank, April 22, 2022, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099520010272224660/pdf/P1771510b38fda01e0afec01edd810 d8cde.pdf.

22. 「台灣人超有愛!援助烏克蘭捐款專戶 3 天收破 1.7 億 最大筆 500 萬元」,Yahoo 新聞,2022 年 3 月 4 日(最後瀏覽日期:2024 年 2 月 20 日)。https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%B A%E8%B6%85%E6%9C%89%E6%84%9B-%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E7%83%8F%E5%85%8B%E8%98%AD%E6%8D%90%E6%AC%BE%E5%B0%88%E6%88%B63%E5%A4%A9%E6%94%B6%E7%A0%B41- 7%E5%84%84-%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%AD%86500%E8%90%AC%E5%85%83-092815981.html.

23. 「患難見真情 台灣與立陶宛的友誼」,新南向政策平台,2022 年 5 月 23 日(最後瀏覽日期:2024 年 2 月20 日)。https://nspp.mofa.gov.tw/nspp/news.php?post=219524&unit=406&unitname=&postname=%E6%82%A3%E9%9B%A3%E8%A6%8B%E7%9C%9F%E6%83%85-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%88%87%E7%AB%8B%E9%99%B6%E5%AE%9B%E7%9A%84%E5%8F%8B%E8%AA%BC.

- 更新日期: 2025/02/13

- 點閱次數:3102