《當季專論》STI 下的臺灣對外援助:國合會的經驗與成效

顏銘宏 *、王雲平 **、葉昱嫻 ***、張耕華 ****、張雯琪 *****

摘要

我國援外計畫強調導入臺灣比較優勢技術能力,因應夥伴國需求解決發展問題,國合會在援外合作導入 STI 架構,提倡學術界及產業界之共同研究,並透過高等教育獎學金,厚植友邦的科學研究人才;另以共同研究基礎,發展具實用性、問題解決導向且能在地執行之應用技 術;最終協助受援國進行產業轉型及商業模式創新。

綜整我國結合 STI 援外經驗,未來可持續營造一個公私部門共同參與之國際合作平台,強化夥伴關係及資源整合,鼓勵私部門加入國際合作,將臺灣民間成熟的應用科技及創新商業模式導入援助事務;並與理念相近國家與機構共同協助夥伴國在地人才培育,打造「在地問題, 在地解決」之模式,輔導夥伴國進行數位、科技轉型,擴大臺灣國際參與之價值及影響力。

關鍵詞:政府開發援助(ODA)、科學技術及創新架構(STI)、聯合國永續發展目標(SDGs)、氣候調適及韌性(climate adaptation and resilience)

* 國合會技術合作處處長

** 國合會技術合作處副處長

*** 國合會技術合作處組長

**** 國合會技術合作處管理師

***** 國合會技術合作處助理管理師

一、前言

STI(science, technology and innovation)係以科學、技術及創新為本的一個倡議架構,聯合國於 2015 年發佈《2023 永續發展議程》(2030 Agenda for Sustainable Development),提倡國際發展事務融入 STI 之策略目標,根據聯合國跨機構任務小組(interagency task team, IATT)發佈之指南 [1],建議以 3 個層面導入 STI:促進公私部門「科學」(science)發展基礎、導入受援國發展所需之應用「技術」(technology)、以及整合技術發展「創新」(innovation)服務及產品。

我國援外計畫強調導入臺灣比較優勢技術能力,確實因應夥伴國需求解決發展問題,凸顯「Taiwan can help」的具體貢獻,創造外交影響力;另一方面也透過臺灣產、官、學界之支援強化援外效能,營造公私部門協力綜效。

因此財團法人國際合作發展基金會(國合會)在援外計畫因地制宜導入 STI 架構,執行面向強調與學術界及產業界之共同研究,並透過高等教育獎學金,厚植友邦的科學研究人才;另以共同研究基礎,發展具實用性、問題解決導向且能在地執行之應用技術;最終協助受援國進行產業轉型及商業模式創新。

二、科學技術及創新架構(STI)與我國援外工作

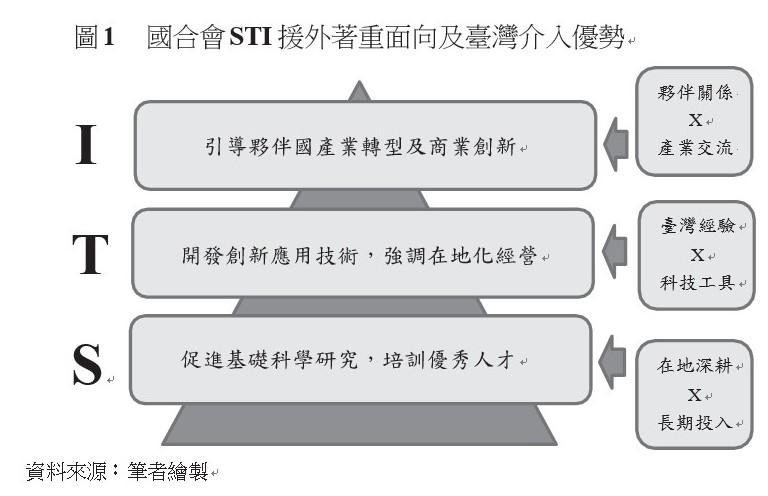

國合會協助夥伴國發展,強調扎根打底,循序漸進之穩健進程,逐步伴隨夥伴國從科學研究跨足技術發展(from science to technology, SoT);從技術應用延伸至產業創新(from technology to innovation, ToI),並且發揮臺灣援外獨特優勢,如專業團隊常駐、科技援外經驗及公私夥伴網絡資源等,各階段執行面向及臺灣介入優勢(如下圖 1)說明如下:

- 「科學」層面:強調在地深耕及長期投入,透過派駐海外技術團,將臺灣優異專業人才輸出至夥伴國,從第一線協助夥伴國公私部門加速科研及技術開發,並導入能力建構。

- 「技術」層面:聚焦在地使用導向,引進臺灣成熟技術內涵及經驗,快速達到夥伴國技術升級及產業轉型之功效;並借助科技工具,進行跨領域技術整合及發展,創造各式應用技術工具,如農業推廣 APP、地理資訊模組、企業商務及展示平台等。

- 「創新」層面:擴大國際參與及交流平台,整合我國夥伴網絡、國際組織、當地非政府組織(nongovernmental organization, NGO)及私部門資源,促進我國相關部門的有意義參與,以及夥伴國的產業創新轉型。

三、具體實踐及成效

國合會在「科學」、「技術」及「創新」層面,具體執行方式及成效說明如下。

(一)「科學」:投入可帶出深遠影響的農牧研發及高等人力資本培育

國合會透過各項技術合作計畫協助夥伴國基礎科研,相關計畫研究主軸係由夥伴國政府 提出,並與產業需求及發展脈絡緊密扣連,考量目前我國友邦及友好合作國家(亞太、亞西非洲、中南美洲及加勒比等 20 國 [2])多以農業發展為主力,農業產值佔國內生產毛額(gross domestic product, GDP)至少 20.4%[3],爰國合會多年來深入聚焦農業基礎技術發展,協助夥伴國厚實其農業科研實力。

為了讓夥伴國科研成果能快速轉為產業發展助力,國合會在科研及人才培訓方向也聚焦農產業鏈「種苗」、「生產」及「市場」中,前端的「種苗」領域,所涉及農園藝作物品系(種)試驗、畜牧與水產物種繁養殖技術開發及各項種苗商業生產等,皆屬於高影響力應用科學領域, 如經適地觀察選拔之農園品系能提高作物產量及抗逆境性狀,對於糧食安全直接助益,並有利於在極端氣候下優化農業韌性;禽畜雜交品系、原生水生物種之人工繁養殖技術研究,則有助於營造在地化、生態友善及契合當地傳統文化之新型態農業生產模式,並透過養殖物種之蛋白質補充,提高當地居民營養,促進兼顧生態、生活及生產的三生架構。

以「巴拉圭鴨嘴魚商業生產計畫」為例,駐巴拉圭技術團於 2019 年開發巴拉圭原生高經濟價值之鴨嘴魚全人工繁養殖技術,成功量產人工繁殖魚苗並平價充分供應民間養殖場,3 年內魚苗產提升 20 倍,魚苗普及化使得魚苗價格下滑,具備商業養殖潛力,推動以養殖取代河撈, 除保育原生魚種亦增加養殖收益,充分凸顯我國援外工作應用科學開發實用技術之具體成果。

另國合會因應小島嶼開發中國家(Small Island Developing States, SIDS)糧食安全議題,也積極協助因應耕地限制、水源不足問題,並與亞太各島國共同發展環境友善及在地化生產技術,針對諾魯、吐瓦魯等地下水受海水侵蝕鹽化嚴重,且土壤缺乏有機質限制,製作簡易栽培床搭配堆肥製作栽培介質,成功克服栽培困難問題;也在斐濟、帛琉等地推動耐旱作物引進及選拔作業,適地推廣紅龍果、番石榴及芋頭栽培並充分供應農民種苗,提高 SIDS 農業作物多元性以增加生產韌性,根據統計,國合會協助太平洋 SIDS 引進多元農業技術,蔬果產量平均成長 10%。

在培植夥伴國科研人才部分,國合會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」與國內 22 所大學合作開設 36 項學位學程,其中 78% 屬於碩(25 個)、博士(3 個)學程,並提供全額獎學金,鼓勵友邦與友好國家優秀且具潛力之青年人才來臺就讀農漁業、公衛醫療、資訊科技、人力資源、商管貿易、電力機械、土木工程及遙測科技等學位學程,以協助友邦與友好國家建構社經發展所需人力資源。自 2015 年迄今,受惠外籍生總人數已達 67 國 1,659 名學生 [4],人員返國大多能應用所學,服務於相關領域之政府機構,為國家發展創新貢獻一己之力。

(二)「技術」:導入因地制宜的技術解決方案

國合會在應用技術導入,配合夥伴國需求量身制定,並結合國際發展趨勢及議題進行驗 證,為回應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),國合會在「公衛醫療」、「教育普及」、「兩性平權」、「氣候調適應用」、「政府良好治理」及「糧食安全」等面向皆投入大量資源協助發展,本節摘選「氣候調適應用」及「政府良好治理」2 項主題簡述 STI 援外技術實踐成效。

1. 氣候調適應用

在氣候調適應用部分,考量夥伴國極端氣候加劇,依據聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)調查,極端高溫將變得愈來愈頻繁,且世界銀行亦依據地形和水文模型的洪水數據,得出遭遇百年洪水風險下,全球約 23% 人口(18.1 億人)將暴露在水深超過 0.15 公尺的環境之中,而中美洲及非洲地區等基礎設施貧弱國家將首當其衝,遭遇重大挑戰。因此國合會積極協助夥伴國發展強化氣候韌性之應用技術,包含氣象資訊收集及應用、農業調適、改善糧食供應鏈減少耗損、及多元物種保育等各項措施。另外也強調利用科技工具擴大資訊傳播及趨勢分析之效益,如活用社群工具強化

推播農業調適技術建議,開發移動裝置 APP 蒐集土壤及氣候資訊監測數據,佈建小型微氣象站進行微觀環境監控及分析等,這些應用措施皆能讓夥伴國提高氣候變遷衝擊糧食產業應變能力。

另基於脆弱性島嶼國家對於氣候變遷調適能力較為低落,國合會自 2018 年起選擇加勒比海島國進行相關氣候調適技術推廣,並以農業氣象及數據應用進行廣泛推廣,有效節約當地農業投入資源,並提高作物逆境時產量。以「聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫」為例,該計畫設立 4 座氣象站,進行資料蒐集分析並廣泛推播韌性栽培措施,成功推廣給全國 2.4% 農民,平均提高作物產量 10%。

極端氣候也相應產生大量生態衝擊,國合會結合臺灣專家,深入研究及發展極端氣候下之生態平衡機制,尤其關注有著柑橘癌症及香蕉癌症之稱的柑橘黃龍病及香蕉黃葉病傳播,相關病害因為高溫影響加速對經濟作物危害,國合會則透過導入植物防檢疫措施,並透過衛星遙測監控,進行區域防治並即時回傳風險數據,進而加速現地勘查及防堵之必要措施,達成病害圍堵及撲滅之功效。

國合會成功在 2017 年完成黃龍病監控模式建立,並即時察覺入侵中美洲疫情,減緩疫病爆發,相關計畫獲中美洲農牧保健組織(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA)青睞,並邀請國合會續推香蕉黃葉病防治,國合會也考量我國遙測優勢,與太空中心共同建構衛星大面積監控工具,即時分析各地感染潛在風險。國合會的「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫」鎖定 3,928 公頃之指標商業蕉園,進行多時相衛星圖層掃描,於 2022 年成功發布20 筆風險警告,並實施地面檢測排除香蕉黃葉並染疫破口。

2. 政府良好治理及便民服務

在促進政府良善治理及透明施政方面,為因應社會快速發展之需求,提升行政效率、滿足便民服務,從而建構能夠回應民眾需求、有效率、負責任且高品質的政府服務,已成為世界各國努力之方向,而資通訊(information and communication technology, ICT)即為一有效工具。國合會運用我國於 ICT 之長才及電子化政府推動之經驗,導入最新科技技術,協助夥伴國以數位科技改善其管理程序及政務推進,包含利用即時影像監控加強警方掌握治安熱點、建置電子化系統促進不同部門間資訊流通以達到便民目的、引進數位化管理模式協助機關內部資料管理保存並提升政府案件處理效率、導入資訊科技教育以培育民眾的數位素養以善用政府的電子化服務等。各計畫案例有助於提升夥伴國民眾對政府施政之滿意度與信賴度,有效的縮短民眾辦理各項業務所需之時間,提升政府服務效能。

在加勒比海地區,國合會於 2019 年起透過「聖露西亞資訊科技融入教學發展計畫」,協助聖露西亞將 STI 資訊技術融入基礎教育的「智慧教育」,透過導入數位教室、培養中小學教師數位教學能力,讓學童得以遠距及線上學習,構築多元化學習方式,在COVID-19 疫情期間亦保有受教之權益,有效提升國家數位轉型進展。該計畫已利用科技設備協助該國 35% 中、小學校進行數位轉型,改善設備不足造成數位學習障礙,並培養學生、教師及教育管理者數位教育素養的習慣。

此外,部分夥伴國因其自然環境、地理位置等因素,屬於易受水災、土石流等災害侵襲之地區,國合會為協助夥伴國減緩颶風、熱帶風暴及豪雨對該地居民所造成之生命與財物損失, 導入科技防災工具,包含運用地理資訊系統(geographic information system, GIS)掌握國土變化與環境變遷情形;劃設淹水潛勢區並加強監測;繪製精確圖資進行災害管理、城市面對氣候變遷之脆弱性與調適影響評估;收集氣象及水文資訊建置防災預警資訊平台輔助政府進行災害防治決策;同時透過能力建構強化夥伴國政府機構的管理與技術能力,從硬體到軟體雙管齊下, 將夥伴國政府原本遇到災害再救援之觀念,逐漸轉變到災害來臨前預先準備,有效降低水災對夥伴國之衝擊。例如在「貝里斯城市韌性防災計畫」,國合會除導入相關防災科技外,也強調官民共治的動員及組織概念,感測器及淹水分析數據提供策略判斷,透過國合會組織之防災 社區則於第一線進行動員及演練,藉此建構具備防災韌性之發展條件。該計畫於 2020 年艾塔(Eta)風災時,透過早期預警系統發揮提前 3 小時之預警作用,保全貝國第二大城 6 萬人之安全及減少 100 萬美元以上災損。

(三)「創新」:以創新思維創造整合綜效,並以數位轉型為策略實現產業升級

國合會積極協助夥伴國中小企業發展以改善人民生計與社會經濟,過往多透過強化政府的企業輔導能力為主,聚焦職訓局、學校等執行機構輔導效能,但公部門即便已具備輔導能力, 卻缺乏融資工具、市場端協助等措施,仍然限制夥伴國中小企業發展潛力,創業成功率或產業產值並無顯著提升。

自 2015 年起,國合會逐步調整輔導策略,透過技術協助、融資貸款及國際倡議平台,鼓勵夥伴國私部門產業升級及轉型,並因應國際援助強調平權發展及青年培力之策略,針對婦女、青年創業提供全方面協助,具體措施包含提升夥伴國創業育成機構及職業訓練機構效能,並透過天使基金、新創工作坊及競賽、微小企業輔導架構、微額貸款及信用保證機制,支持夥伴國民眾創業。

2020 年起COVID-19 疫情蔓延全球,開發中國家中小企業及家庭經濟遭遇嚴重打擊,國合會為提振疫後復甦並盼短期發揮成效,研議以具包容性、高度家庭貢獻及外溢效益之婦女群體為受益對象,於 2022 至 2023 年執行「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」,協助中美洲 7 國婦女創業。

國合會挑選當地婦女就業核心領域,提供技術、資金及商業輔導支援,並透過國際組織合作模式共同針對婦女就業及權益進行改善,強調 STI 創新及資源整合使婦女創業比率及成功率大幅提高。該計畫累計輔導案次 1,050 案,依據巴拉圭抽樣創業婦女之績效統計,6 個月內創業維持率達 95%。

此外,國合會也協助夥伴國推動產業數位轉型及商業創新,協助及介入模式主要是運用臺灣 ICT 技術優勢,提供合適工具,並創造獨特商業行為及商業模式,獲取更多利潤及發展空間。創新範疇分為「技術端」、「資金端」及「市場端」,例如透過 3D 展示平台克服南美洲夥伴國後疫情時期紡織業洽商困難問題,刺激網路商務交流,維持重要訂單及洽詢新客戶 [5];另非洲友邦數位金融發展蓬勃,國合會也結合智慧手機 APP,發展中小企業使用之線上支付工具, 除讓中小企業改善金流效能,不再仰賴效率低落的金融體系資金,擴展融資管道,從而也從網路金融消費圈內觸及更多潛在消費者,建立從線下銷售轉為線上線下兼備之商業型態,例如在「史瓦帝尼婦女微額金融機構能力強化計畫」中,國合會與合作單位合作推廣當地ePayNet 第三方支付軟體,已有逾 5 千人次下載使用,線上金流累積達 132 萬美元。

國合會也鼓勵臺灣私部門與夥伴國擴展商業合作,並透過創建商業創業之國際合作平台吸引業者加入,2021 年舉辦第一屆「發展 x 創新x 永續實驗競賽- 影響力先行者計畫」(Impact Frontier Lab, IF Lab),邀請我國企業及公民社會組織共同發揮創意,結合創新科技與服務,並透過國合會挹注資源,讓業者能直接參與援外工作,並在服務夥伴國民眾同時,移植獨特、價值性、永續的商業模式,創造更多商機。

四、展望與建議

在我國國際援助發展工作中,貫徹 STI 架構實現了路線清晰的策略進程,也得以聚焦目標導向之解決手法,並以最大化資源創造效益,建議未來持續營造一個公私部門共同參與之國際合作平台,在基礎人才培育部分廣納臺灣學界及民間專業師資進行夥伴國專業領域能力建構, 並強化夥伴關係及資源整合,鼓勵私部門加入國際合作,將臺灣民間成熟的應用科技及創新商業模式,導入援助事務,除滿足企業ESG 策略外,也期望私部門在援外事務共同參與過程中, 挖掘臺灣技術異地驗證、尋求商業合作夥伴、或進入海外利基市場之機會,創造雙贏之合作局面。

另隨著我國外交策略愈加重視跨部門合作國際參與,建議未來相關公私機構可持續深化以STI 凸顯臺灣優勢,與理念相近國家與機構共同參與國際發展議程,在具體實踐上則透過在地人才及團隊的組建、陪伴支持及深入交流,培力使其具備發想及絕決問題及創新應用之能力, 進而推動「高效益」、「應用導向」且貼合「在地需求」之發展工程,以「授人以魚不如授人以漁」概念,打造「在地問題,在地解決」之模式,輔導夥伴國進行數位、科技轉型,擴大臺灣國際參與之價值及影響力。

註釋

1 United Nations Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs and European Commission Joint Research Centre, Guidebook for the Preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs Roadmaps (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021).

2 諾魯、吐瓦魯、帛琉、斐濟、馬紹爾、印尼、泰國、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、沙烏地阿拉伯、巴林、索馬利蘭、史瓦帝尼王國、貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖文森國、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、海地。

3 以海地農業佔 GDP 比率為標準。

4 自 2015 年起歷年受惠學生來臺學習領域計有農業類 15%、理工類 22%、公衛醫療類 26%、商業管理類25% 及其他類 12%。

5「巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫」導入服飾 3D 展示技術,搭配線上商城,使 3 間代工廠商於後疫情時期轉型提供線上洽商及銷售服務,營業額提高 15%。

- 更新日期: 2025/02/13

- 點閱次數:1451