《當季專論》從企業角度探討 STI 工具在國際援助的運用─ 以再生能源應用為例

蔡知達

泓德能源科技股份有限公司研發長

摘要

於 2015 年聯合國發展高峰會,所發佈 的《2030 年永續發展議程》(Agenda 2030 for Sustainable Development)除包括永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的 17 項目標(goals)及 169 項細項目標(targets),並以科學、技術、創新(science, technology and innovation, STI)為實現永續發展目標的重要作法,以解決人類永續發展所面臨問題。本文以再生能源微電網應用為主軸,透過 STI 的作法進行案例介紹說明,以作為國際援助運用參考。

關鍵詞:STI、再生能源、微電網、國際援助

一、前言

電力乃工業之母,經濟發展之基石,確保能源電力可經濟、穩定與安全供應,為國家發展重要之要素之一,於 SDG 7.b 目標內容中亦指出,2030 年前,開發中國家應擴大基礎設施並升級技術,以提供現代化和永續性之能源服務,特別是低度開發國家、小型島嶼開發中國家(Small Island Developing States, SIDS)、和內陸開發中國家(Landlocked Developing Countries, LLDC)等 [1]。

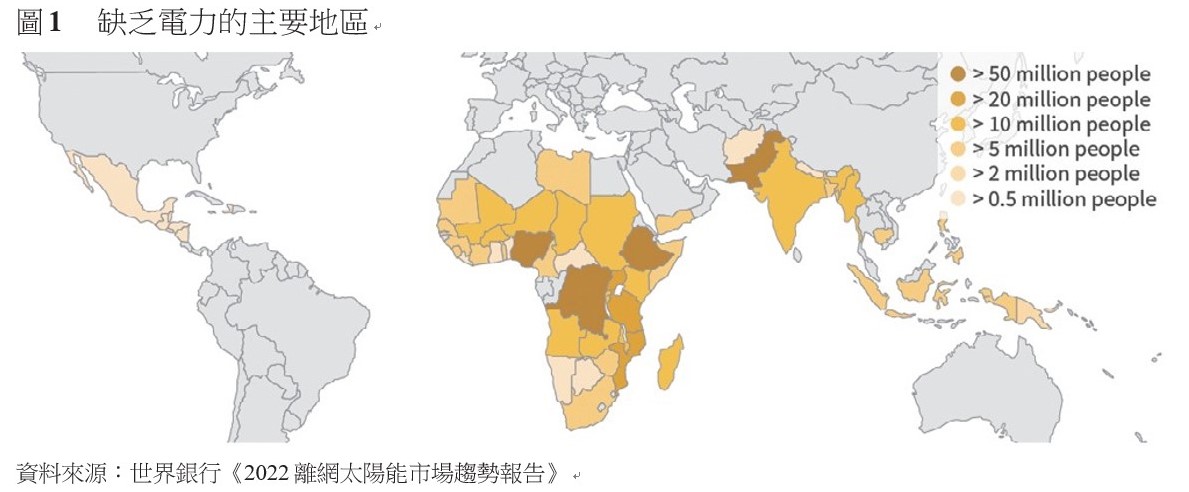

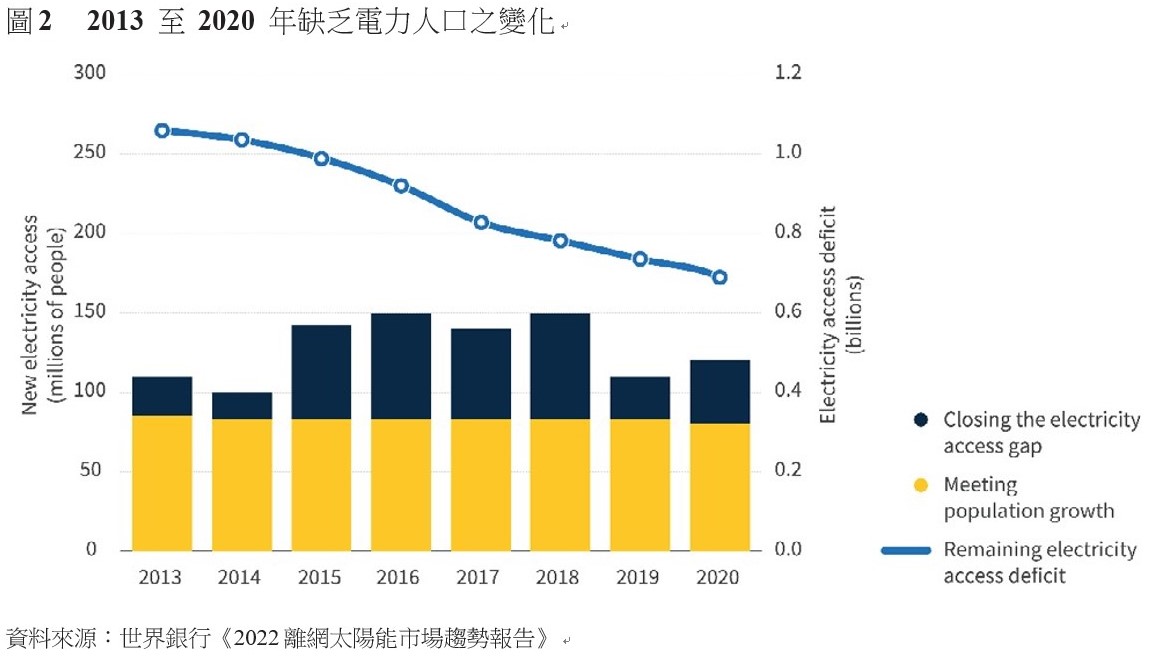

依世界銀行的《2022 離網太陽能市場趨勢報告》(Off-Grid Solar Market Trends Report 2022: State of the Sector)中指出 [2],於 2020 年仍有 7.33 億人生活在無電力狀態,其中 80% 以上生活在偏遠農村地區,如圖 1 所示主要於非洲、南亞、太平洋島國等地區,其中撒哈拉以南的非洲地區佔目前電力供應缺口的 77%,而雖然這統計數字在過去 10 年中已穩定下降(如圖 2 所示), 但如依此進展速度,仍需要至少 17 年才能獲得潔淨和現代化的電力。電力能源為國家經濟發展的重要基石,於電力缺乏情況下,將阻礙國家經濟發展,故各國乃依其國家電力資源的狀況, 導入發展合適的能源。

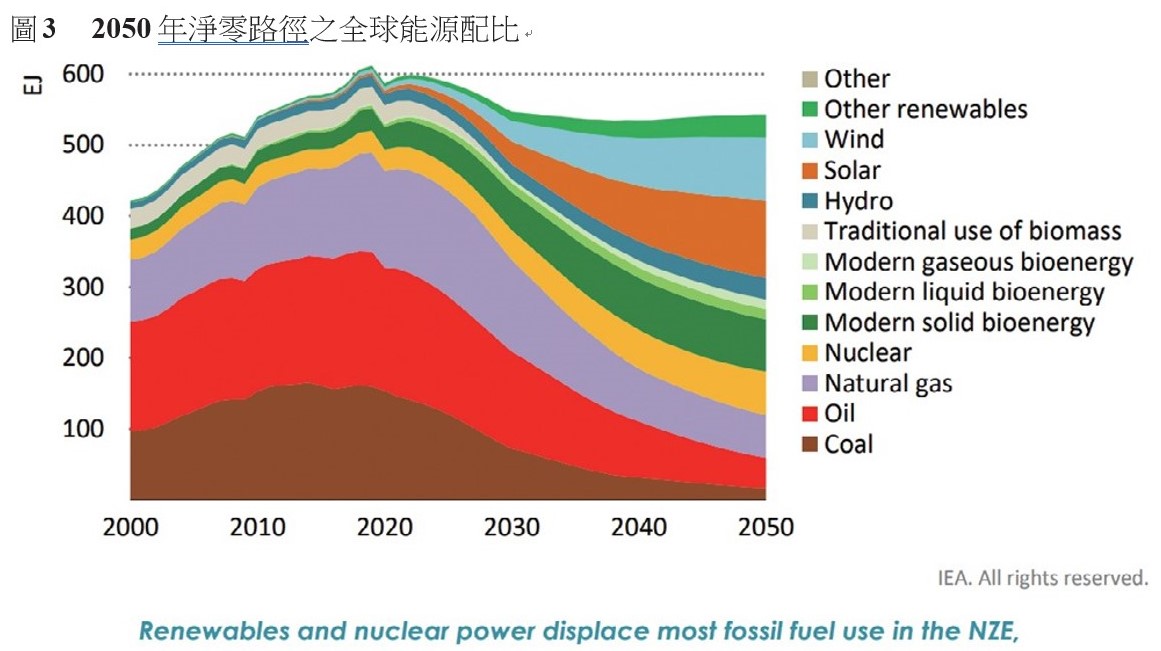

因應氣候變遷及須有效抑低碳排,國際能源署(International Energy Agency, IEA)在 2021 年 5 月 18 日,發佈全球能源系統達到淨零排放的預測路徑分析報告《2050 淨零:全球能源部門路徑圖》(Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector)[3],報告中亦將先進經濟體和新興經濟體的減碳時程分開討論。於該報告中可得知,2020 年因電力能源所產生的碳排約佔全部碳排的 40%,故各國為有效減碳,電力能源部份為重點的發展項目,報告中亦指出電力能源部門未來主要是依靠再生能源,而不是化石燃料,於 2050 年的風能、太陽能、生物能、地熱能和水力能將占能源供應總量的 3 分之 2,而太陽能將成為最大的能源來源,佔能源供應總量的 5 分之 1。

由上述可知,在現今全球淨零的減碳趨勢浪潮,及國家經濟發展所需要電力能源的剛需情境下,未來可透過公私營的各方力量,思考整合運用臺灣再生能源的軟硬實力,來有效協助友邦電力能源發展。

二、STI 工具

由於科學(science)、技術(technology)和創新(innovation)乃為 STI 三個不同專業領域別,其如何有系統化的規劃整合應用、落實、成效追蹤等連結於國際援助相關環節,乃與推動專案成功與否有相當大的關聯。

於科學面,從其本質而言,乃透過系統性研究進行如人文社會、理學工程、商管、醫學等之追求知識的過程,以探索根本問題,並提出可行的解決對策。以民間組織來說,常見依主題透過組織學會、協會、委員會或顧問等方式,聚集連結相關產官學研等專家,以探討相應的議題。

於技術面,其乃為實現所設定之目標,以合適的專業知識與技能來進行實際應用,解決相對應之問題。即其乃需依各專案的過去與現在背景條件,及考量長遠未來發展,規劃導入適合該國家或地區的技術,適切符合其短中長期之需。

於創新面,其涉及面向廣泛,如新專門技術、新合作模式、新商業模式、或新的社會組織以進行經濟生產或服務等更新更好的方式。其創新亦表示著對於現狀問題提出改善策略方法, 即連結到上述的探索發現根本問題,提出因應的合適技術,並以創新的策略方法達到永續發展之目標。

因此本文透過 STI 之作法,以偏鄉離島缺乏電力地區為例,用案例方式進行介紹說明其能源需求探討、微電網技術應用、問題分析與相應創新對策。

三、偏鄉地區之能源探討需求

於電力缺乏地區的需求探討,為重要的第一步,因每一個國家的電力能源結構、發電成 本、電價、用電模式、環境條件、氣候條件、交通運輸條件、利害關係人等不盡相同,其乃需長期深入探討研究與資料收集,以作為規劃合適性方案之參考依據。依過去經驗,此需求探討的過程,一般會由各領域專家組成團隊深入當地調查,並與相關利害關係人進行交流,並收集微電網系統於規劃、設計、建置與營運等所需要的相關資料,以通盤檢討規劃合適的硬體系統方案,及長期營運機制。

以菲律賓或印尼的島嶼電力能源為例,如採全國性的電網建設,有技術性的困難且成本高昂,故其離島大部份缺乏妥善的電力基礎建設,一般常見以柴油發電機組發電為主,但經常性每日供電不到 24 小時,依各島嶼情況每日供電約 12 至 16 小時不等,從中探討瞭解到主要原因包括如:海上交通環境普遍不佳,油料長途運補相當不易,且油桶與民生物資和旅客是一同搭載,載運量有限,若遇海象不佳則需停駛,島上的供電時間則又會被限縮;島上發電機組因老舊無法長時間運轉且經常性故障,故供電時間必須縮短或時常跳電;若遇於島上技術人員無法即時修復或零件缺料時,則須花更多的時間來恢復供電;在離島地區的油價,必須再加上運輸成本,故其各離島實際油價,將會依各地情況有所差異,在越偏遠地區,油價受運輸成本的影響將會更明顯,實際油價可能約為公告油價的 1.5 倍,成為發電成本高昂的主因之一 [4],且長期使用化石燃料亦對自然環境產生衝擊與危害人類健康。於此可得知在離島的供電,如何達到能源自主,降低對外來化石燃料的依賴,並提高供電的可靠度與供電時間等,均為需要被解決的問題,故可導入以自然資源發電的再生能源,以形成柴油發電機組、太陽光電發電、小型風力發電與儲能系統之混合供電系統應用,並可依其國家能源發展計畫、技術發展路徑、經費來源、人才養成等條件,規劃逐年提高再生能源佔比,以達淨零之目標。

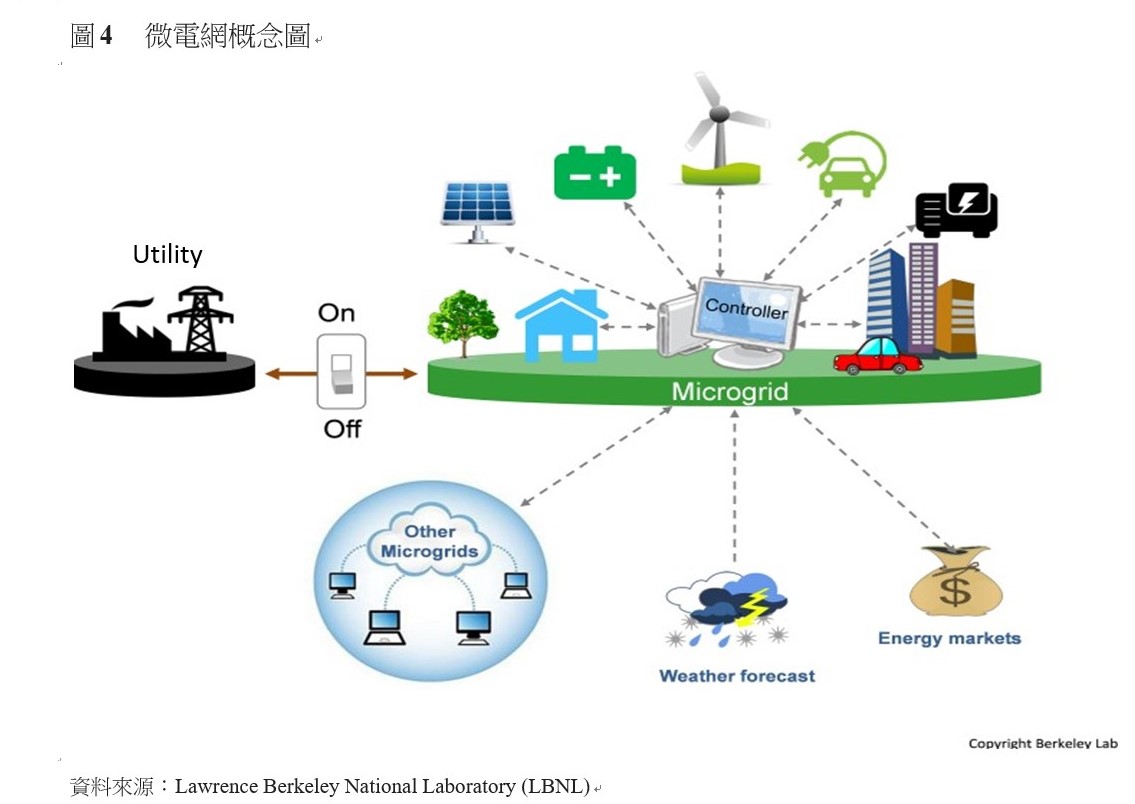

四、微電網技術應用導入

微電網(microgrid)概念如圖 4 所示,是指將一系列的多元混合電力資源包括太陽光電、風力、小水力和柴油發電機等,搭配儲能系統,整合成為單一可控制的供電系統,提供電力與熱能。微電網於平時可與大電網併聯運轉,若大電網因任何緊急災害故障,微電網亦可獨立運轉。微電網應用場域可從一棟建築物、社區、島嶼等應用區域,延伸發展到多個區域微電網的整合連結供電等,透過多元化分散電力資源的控制運作,以強化未來電力能源的韌性。

臺灣已有微電網相關技術與實績,其專業乃包括電力、控制、資通訊、再生能源、儲能系統、以及系統整合等技術面向,實績如:在南沙島透過太陽光電/ 儲能/ 柴油發電機組之混合供電系統,降低柴油使用量,並於柴油發電機組故障時能透過太陽光電與儲能提供緊急備用電力;在東沙島透過太陽光電/ 柴油發電機組之混合供電系統,以降低柴油使用量;在新北市烏來區公所之太陽光電/ 儲能/ 市電/ 柴油發電機組之混合供電系統,當市電正常時可透過使用太陽光電以降低市電使用量,而若遇天災導致停電時,此系統由併網運轉模式自動切換到孤島運轉模式,透過太陽光電及儲能電池,提供緊急與維生所須的電力。其相關應用案例未來也可作為協助微電網應用援外之參考。

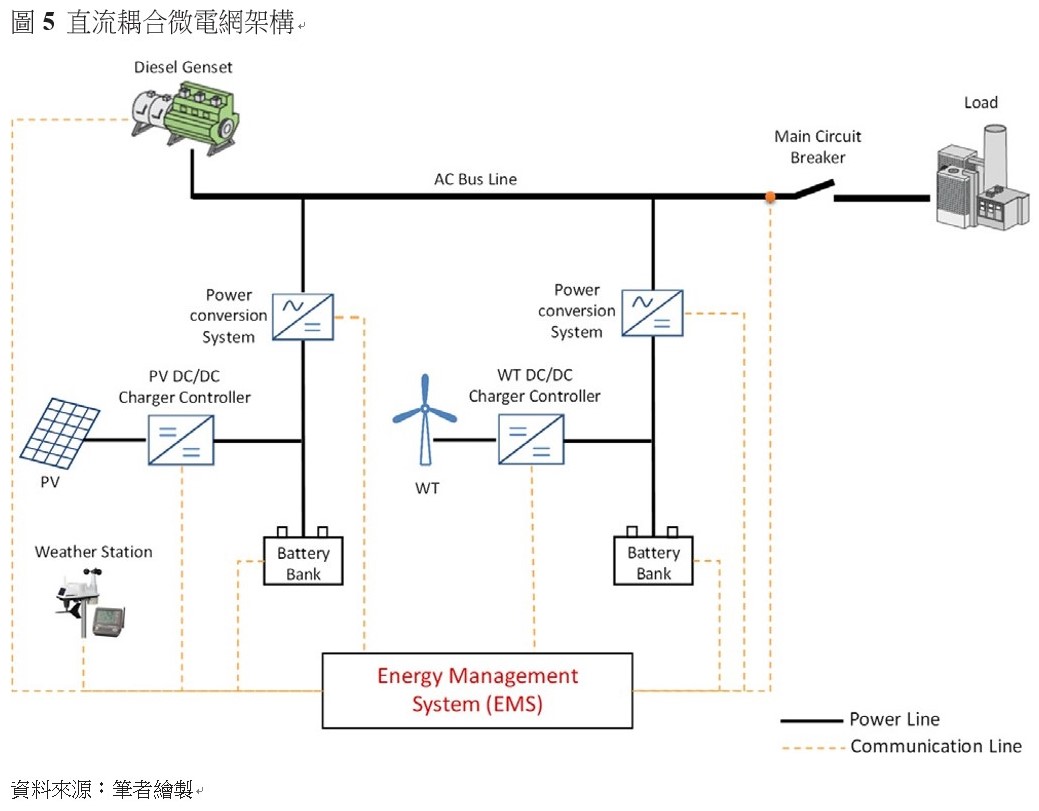

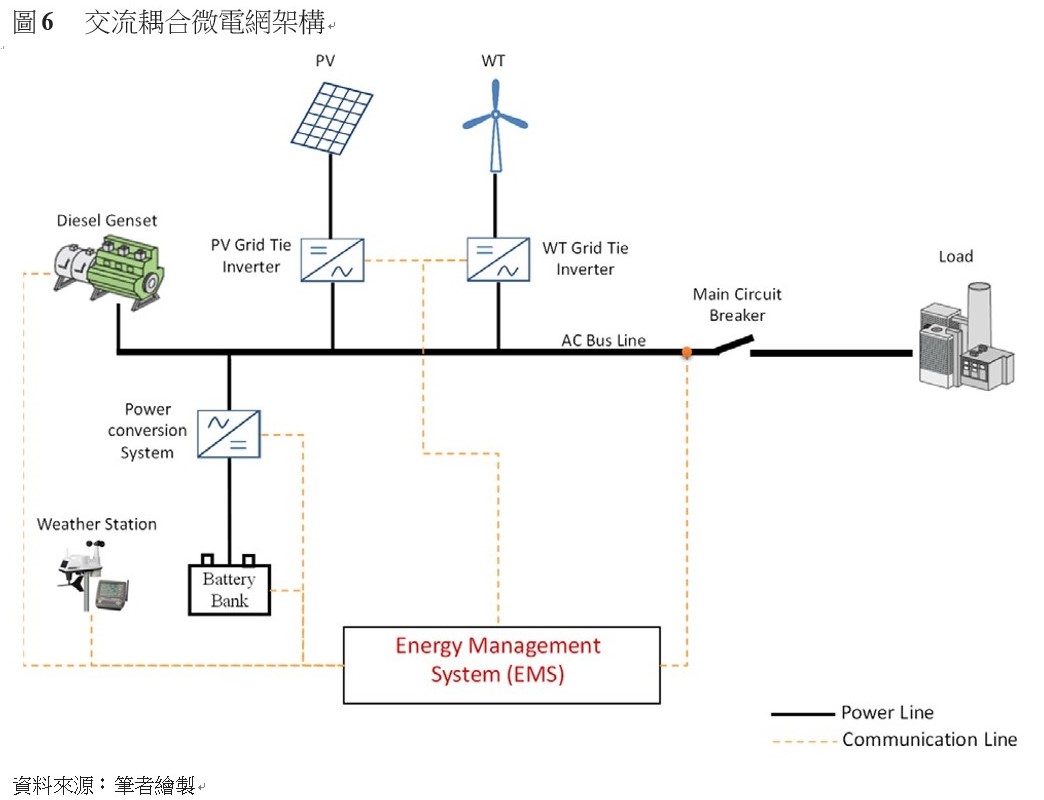

於離島或山區等偏鄉地區之應用,若既有供電系統為柴油發電機組,如運用太陽光電、風力發電等再生能源的整合應用,將具可降低油耗使用進而減少溫室氣體排放,提高再生能源佔比,並延長供電時間及提高供電可靠度等優點,故常為能源缺乏地區的供電系統採用之整合 方案;典型的微電網架構可依電壓耦合類型可分為直流耦合(DC coupling)與交流耦合(AC coupling)[5],於系統設計規劃乃須考量現地電力系統與負載型式、負載用電時間曲線、設置與維護成本、成本效益等因素,以規劃合適的系統架構。

直流耦合架構如圖 5所示,太陽光電與風力發電機的直流輸出端,直接與各別的直流 / 直流(DC/DC)充電控制器連接,將其電能儲存與儲能系統,或透過功率調節器(power conversion system, PCS)能量轉換提供給交流負載使用。於白天負載用電量不高之情境,若有多餘再生能源電力可透過直流/ 直流(DC/DC)充電控制器儲存於儲能系統,再依負載需求時間來放電使用。直流耦合混合系統更適用於直流型負載,以減少電能轉換的損失。

交流耦合架構如圖 6 所示,太陽光電與風力發電機的直流輸出端,直接與各別的併網型變流器連接,其各變流器在交流側並聯,以分別將電能送至交流負載。儲能系統連接在交流側,依設計需求,透過電能管理系統管理儲存太陽光電、風力發電機及柴油發電機或市電之混合電能量,如有多餘太陽光電、風力發電機的電能量時,可透過 PCS 將該電能量轉換儲存於儲能裝置,並於合適時機(如尖峰用電期間、抑低柴油發電機輸出控制)放電,或進行再生能源功率輸出平滑化控制等,以確保電力系統的穩定與品質。由於交流耦合混合系統更適用於負載為交流型之情境,且系統整合彈性高,故為常見的方案。

由上述可瞭解到再生能源微電網乃為偏鄉地區良好的解決方案,且可達到減碳之目的,但其亦有須面臨的問題與挑戰,及因應對策,如下章節所述。

五、問題分析與創新因應對策

從企業的角度來看,當瞭解當地電力能源所面臨之根本問題,例如,瞭解到菲律賓或印尼日照條件佳,微電網應用導入將可解決大部份離島電力供應缺乏的問題,亦即表示有商機,但於實際執行推動上可能面臨問題與風險等亦須被分析探討,並提出因應創新對策,以達計畫推動可永續發展之目的,及提高企業投入資源參與意願,分述說明如下:

( 一 ) 在地專業技術人員養成

以微電網供電系統為例,在可長期永續營運的設定目標下,於在地專業技術人員的深耕養成為非常關鍵的一環。由於受援助的電力缺乏國家,於再生能源、微電網的專業技術知識普遍上不足,故從早期的評估規劃、設備與工程採購、現地建置、系統測試運轉上線等環節,須透過大量的臺灣專家投入進行,但若無當地人員共同參與,於未來要擴大推動及系統長期的 營運,將面臨無合適人力可運用之窘境,易造成成效無法延續或不彰等情形。故為達事半功 倍的長期永續經營,並克服上述之問題,依筆者所參與過亞洲生產力組織(Asian Productivity Organization, APO)籌組的「綠耕隊」在菲律賓與印尼偏鄉微電網計畫之經驗作法,其著重於 和當地重要機構進行技術合作,集合臺灣產業界、學術界與研究機構等力量共同執行,如在菲律賓偏鄉微電網計畫中,乃與負責離島電廠建置與營運的菲律賓國家電力公司(National Power Corporation, NPC)進行教育訓練與培訓,並遠赴多個離島共同會勘與交流,並提出建議方案, 讓該電力公司人員瞭解離島微電網規劃評估、設計與運作等要點,亦將臺灣廠商引入以提供合適的應用技術與設備等,及雙方進行經驗分享與討論,協助其展開建置所需相關作業,臺灣廠商亦可從中獲得海外商機。於印尼計畫中,乃與印尼鄉村部、印尼勞動部、職訓中心共同進行技術合作,其作法主要是藉由臺灣的再生能源軟、硬體技術輸出,透過種子人員進行深度專業培訓,以作為當地重要合作夥伴,於第一期計畫中,由臺灣專家指導種子人員在西冷職訓所進行 2 套小型太陽能微電網教具實際安裝,而第二期計畫中,因適逢COVID-19 期間,臺灣專業家無法出國進行培訓,則改為遠距教學方式,指導教學種子人員在西巴布亞省索隆縣的離網偏鄉,建置一套 11kWp 太陽光電與 19kWh 儲能微電網試點系統,及整合當地既有的柴油發電機供電至鄉村區公所及衛生所 [6],該案除造福偏鄉居民有穩定電力可使用外,其專業人員養成與雙方深度合作成果為最大的收穫,將可為未來的永續發展來扎根;以印尼計畫為例,兩期計畫約為 6 年,其面臨最大的挑戰為語言的隔閡,及受訓人員的專業程度之差異,對於派遣短期出差的培訓講師、或遠距教學方式易產生教學上的壓力,且學習成效不易掌握等,故於此經驗上可知,技術人員的養成乃須長期的經營與投入,非一蹴可幾,但這會是雙方維持長期關係很好的連結模式。

( 二 ) 長期營運機制

因微電網供電系統需長時間的發電運轉供給公共、民生與重要設備之使用,在營運期間必定會發生維護所需的人力、設備元件維修與更換等相關費用,而因一般援助經費通常發生在初期的投入,故為使所援助的微電網系統能穩定運轉,乃須設計長期營運機制,並建立財務永續性的模式。以國合會的緬甸太陽光電先鋒計畫為例,為達計畫的永續發展,太陽光電微電網系統的接管與營運維護乃為關鍵,此部份之所以為計畫最具挑戰之處,在於須深入瞭解當地文 化、村莊組織與管理模式、以及居民的生活習慣等面向,才能據以全面評估,以協助建構適切的村莊電力管理委員會與電費財務管理機制,並於計畫開始即鼓勵村民共同積極參與及瞭解用電安全等事項,藉此不僅強化了村民對計畫的認同,也讓他們習得太陽光電建置的基本概念與維護技術,培養第二專長,及有足夠能力處理後續太陽光電供電系統維護與故障排除,以逐步降低臺灣專家在地的投入,將計畫轉移到村莊電力管理委員接管營運[7]。

( 三 ) 經費投入

有好的技術方案與相關因應解決對策下,仍須有足夠的經費支持,方能使各專案產生出執行成效。一般常見的作法是以先期示範計畫進行,於具成效後再逐步拓展,但可能礙於經費不足或其他外在因素影響,將會影響計畫執行成效,因此援助機構若能有相應的彈性作法,吸引民間企業投入技術與一部份的經費,攜手企業共同參與,企業亦可藉此拓展海外商機,將臺灣技術輸出於國際,達到多贏的局面與成效。依據各經費來源、計畫規範、機構制度等條件, 援助單位與企業的共同合作模式可相當多元,以過去示範計畫作法為例,援助單位資助人事費用,企業則投入技術及設備建置等模式,企業可藉此機會作為試金石,以評估擴大投入的可行性。

六、結語及建議

在全球 2050 淨零的浪潮趨勢下,大量再生能源的導入已為各國的重要作法,但因每個國家情境不同,其作法與策略亦將不同,STI 工具運用乃可協助我國援外之需求評估探討、應用技術導入與發展創新模式與策略等;而援助乃為促進受援助國家的經濟發展與福祉進步等目的, 臺灣已有良好的再生能源之產業基礎與技術,可協助缺乏電力的友邦發展穩定且低碳的電力供應,而因每個國際援助之目的、地點、需求內容、期程與經費等有所差異,故建議未來可依任務專案,編制專家小組進行研討因應對策,其專家可包括產官學研等各界專長人士,以充份規劃導入合適整體解決方案,對症下藥解決問題,並可擴大攜手與企業共同參與,將技術產品輸出於國際,創造多贏的局面,以及企業實踐ESG 之目的。

註釋

1 United Nations, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, https://sdgs. un.org/2030agenda.

2 Lighting Global/ESMAP, Off-Grid Solar Market Trends Report 2022: State of the Sector, 2022, https://www.esmap. org/Off-Grid_Solar_Market_Trends_Report_2022.

3 IEA, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, 2021, https://www.iea.org/reports/net-zero- by-2050.

4 Laith M. Halabi, Saad Mekhilef, Lanre Olatomiwa, and James Hazelton, “Performance analysis of hybrid PV/ diesel/battery system using HOMER: A case study Sabah, Malaysia,” Energy Conversion and Management 144 (2017): 322-339, https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.04.070.

5 Rashid Al Badwawi, Mohammad Abusara, and Tapas Mallick, “A Review of Hybrid Solar PV and Wind Energy System,” Smart Science 3 (2015): 127-138, https://doi.org/10.1080/23080477.2015.11665647.

6 亞洲生產力組織綠色卓越中心,〈印尼綠耕隊辦理索隆微電網計畫成果發表活動 促進臺灣印尼產業合作〉,https://www.apo-coegp.org/zh-tw/post/contents/626.

7 蔡知達(2018),國際開發援助現場,〈工程師的視角看太陽光電國際援助 - 以緬甸太陽光電先鋒計畫為例〉,https://icdfblog.org/2018/02/27/development-focus-vol-113/.

- 更新日期: 2025/02/13

- 點閱次數:1374