《當季專論》翻轉臺灣科研範型,加速實踐永續發展目標

趙家緯

社團法人台灣環境規劃協會理事長

摘要

距離《2030 永續發展議程》僅剩 7 年,然而歷經疫情、通膨、戰爭等多重危機後,諸多永續發展目標進程已見落後,因此善用科技創新,更為關鍵。聯合國相關組織與國際科研社群於此時發表旗艦報告,提出擴大 SDG 相關研發支出、藉由能力建構發揮數位化之綜效、強化「科學- 政策- 社會」對話平台、任務導向(mission-led)科研機制等建言。臺灣永續、科研與國際發展主管機關,應參考前述建言,從研擬「科學,技術和創新促進永續發展目標路徑圖」、建立國內 SDG「科學 - 政策- 社會」平台、強化 SDG 相關科研議題策略性支持、共同推動大型永續科學國際合作計畫 4 大面向,翻轉臺灣科研典範,以加速 SDGs 之實踐。

關鍵詞:SDGs、科學-政策-社會、跨領域研究、STI論壇

一、前言

聯合國於 2015 年通過《2030 永續發展議程》(2030 Agenda for Sustainable Development), 提出 17 項全球邁向永續發展的核心目標(Sustainable Development Goals, SDGs),藉此引領政府、地方政府、企業、公民團體等行動者,在未來 15 年間的決策、投資與行動方向,共同創建「每個國家都實現持久、包容和永續的經濟成長和每個人都有體面工作」的世界,一個得以永續的方式進行生產、消費和使用從空氣到土地、從河流、湖泊和地下水到海洋的各種自然資源的世界。[1]

環顧 17 項目標之中,第 9 項目標為「建構抗災的基礎建設,推動永續且共享的工業化, 並鼓勵創新」,將研發創新列為推動全球永續發展的核心目標之一,並進一步提出「在所有國家,特別是開發中國家,加強科學研究,提升工業部門的技術能力,包括到 2030 年,鼓勵創新,大幅增加每 100 萬人口中的研發人員數量,並增加公共和私人研發支出」此具體目標,建議各國應以研發支出占 GDP 之比例以及每百萬人中研發人力數量兩指標,作為衡量各國永續發展進程依據。

且在《2030 永續發展議程》中,強調科技創新為落實 SDGs 的關鍵策略,具體提出啟動聯合國技術促進機制 (Technology Facilitation Mechanism, TFM )。因此聯合國自 2016 年起,每年均舉辦「科學、技術、創新促進永續發展目標多方利害相關人論壇」(Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs, STI Forum),邀集政府代表、科學家、創新者、技術專家、企業家和公民組織代表參加,就該年度的主題 SDGs,討論相關科研技術的發展趨勢、創新方向等。

2023 年的 STI 論壇主題則為「科學、技術與創新加速 COVID-19 疫後復甦與全面性落實 2030 永續發 展議 程」(Science, technology and innovation for accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels),在兩天會議中除就本年度「確保及永續管理水資源及衛生設施」(SDG 6)、「人人可享有的永續能源」(SDG 7)、「建構抗災的基礎建設,推動永續且共享的工業化,並鼓勵創新」(SDG 9)三目標落實過程所需要的科研創新配套以外,亦針對「強化科技的社會信任」、「縮短科技發展的性別差距」、「平等的數位化發展」等主題進行討論。[2]

但本次 STI 論壇較以往年度論壇更重要之處,乃是聯合國將於今(2023)年 9 月 18 與 19 日,在聯合國年度大會期間,召開 SDG 高峰會(SDG Summit),藉此檢視 SDG 執行 7 年以來的成果。因此本次 STI 論壇期間,則見科研界提出旗艦報告,探討如何加速 SDGs 的落實。

二、永續渴望科研創新

本次 STI 論壇上,聯合國技術促進機制下所任命的 10 人高階顧問 團(10-Member- Group),提出了《科學、技術和創新促進永續發展目標 - 進展、未來展望和建議》(Science, Technology, and Innovation for the SDGs – Progress, Future vision, and Recommendations)報告, 提出下列 6 大建議:[3]

(一) 為現今和未來世代的永續發展提供科技合作方案:包括全球政府研究資助機構在 2025 年時將 SDGs 上的支出提高 20%;每年提供 10 億美元,用於跨地緣政治分歧的全球永續發展科學中心和培訓網絡的合作項目。

(二) 到 2027 年為所有人建立下一代Web 3.0 分散系統:各國政府承諾制定政策、法規、計劃和資金,到 2027 年建立下一代Web 3.0 分散系統,並確保它能為所有人服務。特別是網路民主化、能力建構、社經環境和道德基本標準等。

(三) 推動可應用於 SDGs 生成式人工智慧的能力建構:建立全球能力,用於使用、開發和了解生成式人工智慧的影響。這個計劃包括大規模擴大生成式人工智慧和相關新興工具 的協作培訓、有效的國際多利益相關者合作、共享相關基礎研究技術基礎設施的可及性等。

(四) 聯合國主導的整合性數位化旗艦計畫:在支持開發中國家的情況下,建立一個關於數位化和永續發展的聯合國旗艦計畫,推動全球數位合作和原則發展的民主化、打造創 新生態系所需技能和政策量能,並整合現行聯合國低度國家技術銀行(United Nations Technology Bank for Least Developed Countries)的功能。

(五) 全球碳移除基金和市場:資助碳移除(carbon dioxide removal, CDR)研究和示範項目, 並將其經驗與全球共享。創建一致的國際規則,以確保CDR 計畫符合永續性和持久性。為CDR 在所需規模上進行研發和示範項目提供財政激勵,建立一個不與減量措施產生排擠效應的市場機制。

(六) 全球公共財的資助:增加全球對全球公共財的全球公共投資,使之達到國民所得毛額(gross national income, GNI)的 0.2%。

除此之外,本次 STI 論壇亦發表了 4 年 1 度的《全球永續發展報告》(Global Sustainable Development Report, GSDR)。[4] 4 年前所發表的首份報告,提出了「人類福祉與能力建構」、「永續與公正經濟」、「永續食物體系與健康攝食型態」、「人人可享有的去碳化能源」、「都市與城郊地區發展」、「全球環境共有財」等 6 大轉型領域。但這 4 年間,全球歷經疫情、通膨、戰爭,以及發生頻率漸增的極端氣候事件,僅有健康生育服務、網路與通訊可及性等 SDGs 指標的進程符合預期,其餘多數大幅落後。因此此次報告中,建議各國應提出「SDG 轉型框架」(SDG Transformation Framework),包括針對該國 SDGs 較為落後之處,訂定制定國家計畫, 以及地方政府與各產業的特定行動方案。並藉由稅收改革、債務重組和減免增加相關財政挹 注。另須強化「科學 - 政策- 社會」互動整合介面,並採取措施提高政府和其他利益相關者的問責性。但 SDGs 落實,需仰賴基本社會經濟條件的改善,故報告中亦提出投資於衝突預防和解決、擴大財政空間、支持邊緣群體、利用數位轉型和投資於性別平等 5 項具體措施。

三、科研渴望永續

《科學、技術和創新促進永續發展目標 - 進展、未來展望和建議》與《全球永續發展報告》均著重於科技創新如何加速 SDGs 之落實,然而全球對於永續性的討論,也促使國際科研單位檢視當前科研模式應進行的改革。

有鑑於此,國際科學理事會(International Science Council, ISC)在 SDG 高階政治論壇上, 發表了《反轉科學典範:促進永續性的科學任務之實踐路徑圖》(Flipping the Science Model: A Roadmap to Science Missions for Sustainability),提出以下重點:[5]

(一) 我們需要以不同的方式為 SDGs 籌集資金並進行科學研究,才能將人類和地球重新帶回走向長期全球永續的軌道。

(二) 傳統科研模式主要特徵為彼此激烈競爭、與利害關係人缺乏信任關係以及針對單一主題提供資助,因此我們需提出鼓勵科學直接回應社會需求的新模式。此類模式為針對本地和全球利害關係人辨識出的複雜永續性問題,透過共同創造具有行動力的知識以及解決方案來實現。此報告主張研究和行動的共同設計應成為永續科學的標準做法。這種方法需要廣泛的利害關係人之間的包容性合作,使之成為新的常態。

(三) 任務導向(mission-led)科學即是這種新的機制。此報告強調永續科學必須牢牢植根於推進新理論、方法和基本新概念,例如地球正義、安全且公正的地球系統邊界(safe and just earth system boundaries),以及如地球守護者(planetary stewardship)此新法律框架和治理概念。這將需要持續投資基礎研究、社會和自然科學,一方面深化該領域的專業性,另一方面也須注重跨領域整合方法,且需確保其可提出可實踐的研究產出。

(四) 此報告呼籲建立一種以大幅度且持續地支持跨領域與具參與性的任務導向科學新模式, 以推動包容性、跨代人民和地球生命支援系統的福祉。過去,全球社會曾支持基礎科學和基礎設施方面的大型科學方法,例如歐洲核子研究組織(European Organization for Nuclear Research; Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN)。現在是時候在永續科學領域規模化投資人類基礎設施。每年全球共同投資 10 億美元,僅占全球年度研發投資的 1% 以下,便可顯著加速實現 2030 年議程。

(五) 此報告呼籲聯合國組織以及國家和慈善資助者支持,讓任務導向和跨領域科學研究主流化,作為一個雄心勃勃但切實可行的行動框架,加快實現 2030 年議程的集體行動。

(六) 報告呼籲國際金融機構以及國家和慈善資助者重新設計與科學界和民間社會的互動方式,以促進任務導向科學,尋求針對共同和全球關注的永續性挑戰的創造性解決方案。

(七) 報告呼籲在成員國和多邊體系內發展流程,加速應用性知識的採納,以指導政策並將其整合到決策中,推進永續發展。為了支持這種必要的轉變,報告建議通過一個區域永續性中心網絡來提供特定背景的永續性挑戰解決方案,系統性地進行任務導向永續科學, 涵蓋從問題界定到解決方案實踐的過程。

(八) 報告建議應儘速支持示範計畫,以證明此新科學典範的有效性和成效。

四、結論與建議:國際永續科研合作,Taiwan Can Help

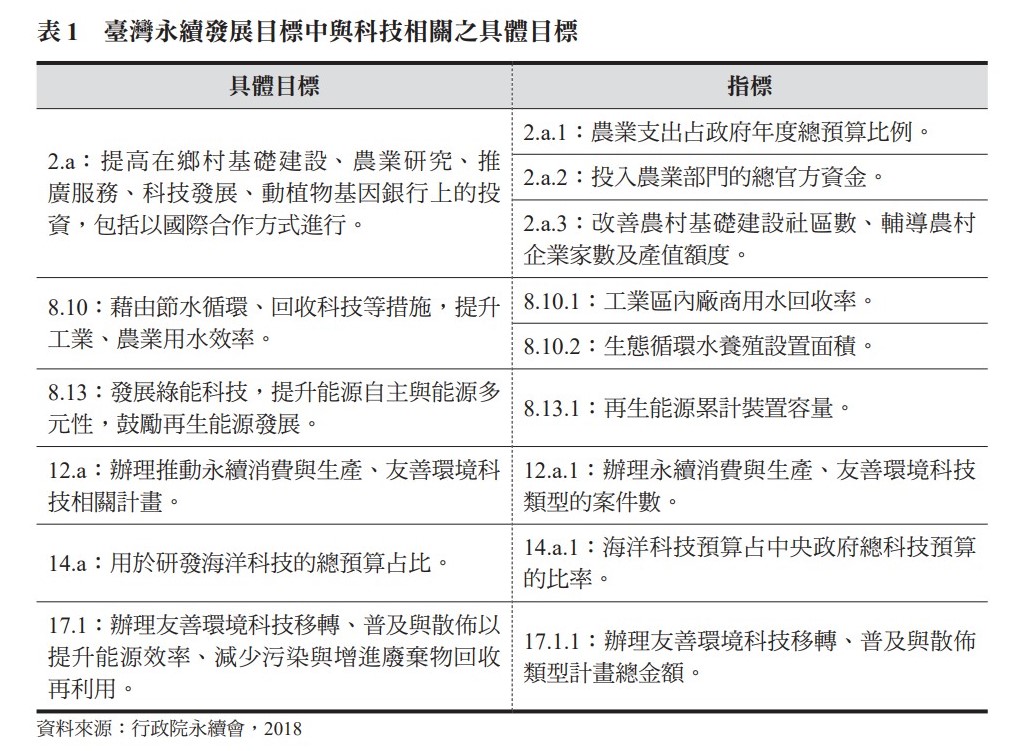

從前述 STI 論壇探討重點以及國際科研組織的建言書,均可見科研創新為加速落實 SDGs 的關鍵環節,然而科研模式亦需因應 SDGs 有所改革。而臺灣訂定自身永續發展目標之時,其將聯合國原所提出第 9 項核心目標「建構抗災的基礎建設,推動永續且共享的工業化,並鼓勵創新」 之範疇,限縮為「建構民眾可負擔、安全、對環境友善、且具韌性及可永續發展的運輸」,故於現行臺灣永續發展目標中,並未如聯合國所建議,將「研發支出占 GDP 之比例」以及「每百萬人中研發人力數」列為指標。但於其他具體目標之中,仍有多項提及科研之重要性,包括節水科技、綠能科技、海洋科技、友善環境科技等。[6]

另一方面,依據國家科學與技術委員會(國科會)所提出的最新科學技術白皮書中,則設定了「前瞻創新、民主包容、韌性永續」為 2035 年科技發展遠景,訂定的 10 大總體目標中, 至少有「推動性別平權、普惠及適當科技」、「全產業加速數位、淨零雙轉型」、「韌性社會基礎設施建置維運及研發 」等目標,直接呼應 SDGs 核心目標。[7]

基於 STI 論壇中各報告的重要洞見以及臺灣科研政策中對於 SDGs 的關注,本文提出以下 4點建議,以其可應用臺灣科研能力加速落實 2030 議程。

(一)研擬臺灣「科學,技術和創新促進永續發展目標路徑圖」

聯合國 STI 論壇為每年各國科研主管部會就此議題交流之重要平台,然臺灣受限於非聯合國會員國,無法參與此類會議。聯合國跨機構任務小組(inter-agency task team, IATT)已建立《科學,技術和創新促進永續發展目標路徑圖》(Science, Technology and Innovation for SDGs Roadmaps, STI for SDGs Roadmaps)指引手冊,以協助各國先行盤點現有科技創新政策的需求,進一步運用科技前瞻與全景掃視方法掌握未來發展趨勢,預先研擬調適策略,最終採用整合性評估決策支援工具,藉此讓科研政策與永續發展政策間的綜合效益最大化。[8]

臺灣應啟動《科學,技術和創新促進永續發展目標路徑圖》之研擬,一方面創造科研政策與永續發展政策間的綜合效益,另一方面鑑於聯合國跨機構任務小組研擬路徑圖之時,均指出日、韓於其 SDGs 國家推動策略中,均有完整闡述科研創新政策可發揮之功能,可為其他國家研擬路徑圖之參考。因此國科會可仿效環保署與外交部在聯合國正式程序之外,平行提出國家自願審查報告,邀集國際專家審視之機制,研擬然仍可藉由臺灣「科學,技術和創新促進永續發展目標路徑圖」。藉此則可作為與日、韓等亞鄰國家以及友邦交流之主題,發揮科學外交之效益。

(二)建立國內 SDG「科學 - 政策 - 社會」平台

現行行政院永續發展委員會(永續會)組織架構之中,國科會並未擔任工作分組之召集部會。而於臺灣永續發展目標研擬過程中,亦見科研政策的角色被大幅度忽略。此舉導致臺灣永續發展政策討論之時,多僅能仰賴各部會旗下的委託研究案,欠缺充足決策資訊。

德國教育與研究部於 2017 年時,既責成前瞻永續研究院(Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS)建立「2030 永續科學平台」(Science Platform Sustainability 2030),定期邀集相關研究智庫、政府代表、企業、公民團體們,就德國永續發展策略推動過程中的關鍵議題加以檢視。該平台將會定期性的出版政策評析、立場聲明書(position paper)、公聽會等,立基於科研成果,協助推動德國永續發展政策。[9]故國科會可參考德國教育與研究部之作為,成立臺灣SDGs 科學諮議平台,促使國科會旗下的永續學門專題研究計畫的研究成果,可實際應用於相關部會之政策。

(三)強化 SDG 相關科研議題策略性支持

現行提出的臺灣永續發展目標中,其特別著重之科技包括節水科技、綠能科技、海洋科 技、友善環境科技等。而依據行政院永續會《2021 臺灣永續發展目標年度檢討報告》,現行永續發展目標中,以目標 9「永續運輸」執行進度符合預期之指標項數低於 50%,還有目標 7「可負擔的永續能源」僅 60% 落後較多。[10] 因此國科會於後續專題研究計畫徵求時,可將上述議題列為主軸研究方向,促使國內的學術研究能量,可進一步反饋至永續發展目標之推動。且前述國際報告均提出全球政府研究資助機構在 2025 年時將 SDGs 上的支出提高 20%、每年全球共同投資 10 億美元等目標,臺灣亦應檢視是否於永續科學領域下撥付足夠科研經費。

(四)與友邦共同推動大型永續科學國際合作計畫

依據行政院永續會《2021 臺灣永續發展目標年度檢討報告》,目前辦理友善環境科技移轉、普及與散佈類型相關有償計畫總金額達到近 2 億美元。但為回應 STI 論壇強調之應強化投注於跨地緣政治分歧的全球永續發展科學中心和培訓網絡的合作項目,外交單位與科研主管機關可共同研析新永續科研國際合作模式。

如以目前由國合會、海洋委員會及美國史汀生中心三方合作的聖克里斯多福及尼維斯沿海城市之「氣候與海洋風險脆弱性指標」(Climate and Ocean Risk Vulnerability Index, CORVI), 便可作為此類旗艦型合作計畫的基礎。如依據分析結果,指出該地區的旅遊業與漁業面臨高風險,提出了發展永續藍色海洋經濟模式與擴大該國再生能源發展等。[11]後續便可在原先的國合會與海委會以外,再結合國內氣候變遷領域專業研究群,基於共同設計、共同發展、共同實踐之跨領域研究原則,媒合國內銀行與再生能源業者,落實調適解方。

此經驗不僅實質上對友邦有所助益,亦可厚實國內跨領域研究回應永續發展目標之能力, 促使科研典範的修正。

註釋

1 United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, https://sdgs. un.org/2030agenda.

2 “Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals,” United Nations, accessed September 2023, https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2023.

3 United Nations, Science, Technology, and Innovation for the SDGs–Progress, Future vision, and Recommendations, 2023, https://sdgs.un.org/documents/report-10-member-group-high-level-representatives-52348.

4 United Nations, Global Sustainable Development Report 2023, 2023, https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/.

5 International Science Council, Flipping the Science Model: A Roadmap to Science Missions for Sustainability, 2023, https://council.science/publications/flipping-the-science-model/.

6 行政院永續發展委員會(2018)。〈臺灣永續發展目標〉

7 國家科學及技術委員會(2023)。〈科學技術白皮書(民國 112 年 -115 年)〉。

8 United Nations Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs and European Commission Joint Research Centre, Guidebook for the Preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs Roadmaps (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021).

9 “About The Science Platform,” Science Platform Sustainability 2030, accessed September 2023, https://www. wpn2030.de/en/the-science-platform/.

10 行政院永續會(2022)。〈2021 臺灣永續發展目標年度檢討報告〉。

11 Stimson Center, CORVI Risk Profile: Basseterre, St. Kitts and Nevis, 2022, https://www.stimson.org/2022/corvi- risk-profile-basseterre-st-kitts-and-nevis.

- 更新日期: 2025/02/13

- 點閱次數:2928