《當季專論》永續發展目標(SDGs)是否可以成為私部門投入國際 援助的誘因?

胡憲倫 *、Ali Ouattara**

摘要

自 2015 年 9 月聯合國發布了 17 項的永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs) 之後,這些 SDGs 已經成為各國政府、民間社會和企業之間合作、協作和夥伴關係的普遍架構。儘管 SDGs 主要是針對政府,聯合國還是呼籲私部門能在全球經濟中發揮及扮演積極且重要的角色。本文主要探討 SDGs 如何可以激勵私部門參與及協助開發中經濟體脫貧。具體而言,我們透過金字塔底層(bottom of the pyramid, BoP)的概念及策略,探討 SDGs 如何可以成為私部門與其他利害相關者建立合作機會,實現環境、社會和經濟永續三贏的目標。在本文中,我們也提供許多國際企業如何透過實踐 SDGs,以創造永續三贏的具體做法。總體而言,本文認為,儘管激勵私營部門參與國際援助的機制是複雜且多元的,但SDGs 的理想,確實可以成為激勵私部門參與投入國際援助的誘因。

關鍵詞:私部門、SDGs、金字塔底層、國際援助、社會企業、基礎建設、金融創新

* 國立臺北科技大學環境工程與管理研究所特聘教授。

** 國立臺北科技大學環境工程與管理研究所碩士研究生。

一、前言

聯合國永續發展目標(SDGs)是一套 17 項全球目標,旨在 2030 年前結束貧困,保護地球,確保全球和平與繁榮。到 2030 年要實現永續發展目標,似乎是一個野心勃勃的計畫,需要包括政府、私部門和民間組織在內所有團體之間的合作。這些目標包括 169 個細項目標(targets),涵蓋了廣泛的全球發展問題,並以三重底線(triple bottom line, TBL)即「企業盈利」、「社會責任」及「環境責任」三者統一的概念加以概括。值得注意的是,在後 COVID-19 時期,世界面臨更為巨大之社會、經濟和環境的挑戰,Rashed 和 Shah (2021)認為永續發展目標是一個熱情洋溢的計畫,將在 2030 年前解決世界上最緊迫,如環境退化和貧困的問題。[1]

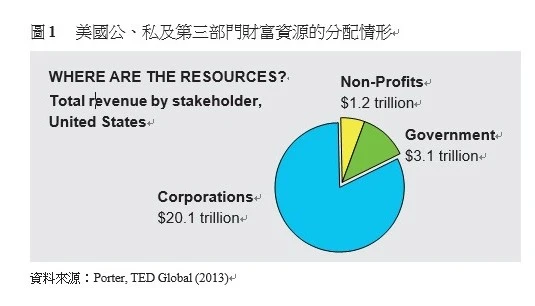

多年來,全球永續發展的問題,大多是由非營利組織(nonprofit organizations, NPOs)和非政府組織(nongovernmental organizations, NGOs)等進行處理。單由公部門負責解決永續發展問題,已被證明似乎太過美好而不切實際;各種統計數字也顯示,制式的國際發展援助計畫,已經無法為貧困社區帶來繁榮的生活。[2] 經濟放緩,加上世界各地的環境和不平等問題,促使各界要求企業實施創新的永續商業策略,確保他們可以同時創造社會價值和股東價值,並與永續發展所欲達到的目標對齊。競爭力大師麥可波特(Michael Porter),在 2013 年一場介紹共用的價值(creating shared value, CSV)的 TED 演講中,更以數字強調私部門參與解決社會問題的必要性。他提到,在美國超過 8 成(82%)的財富掌握在私部門之中(圖 1),也因此協助解決社會問題及永續發展,是私部門責無旁貸的義務。

已故的競爭力大師,密西根大學的普哈拉教授(Coimbatore K. Prahalad)與當時北卡羅萊納大學的哈特教授(Struat L. Hart),於 2002 年 1 月在《Strategy + Business》期刊發表的一篇名為〈金字塔底層大商機〉(“The Fortune at the Bottom of the Pyramid”)的文章,並於 2004 年出版同名書籍,一反當時企業對開發中國家市場的認知,鼓勵大型企業應積極進入,以創造更大獲利空間。自此之後,進入BoP 市場的策略及做法,雖持續有在修正,從BoP 1.0、BoP 2.0, 一直發展到BoP 3.0,但不容否認的,如何成功地打進金字塔底層,已經成為跨國公司的重要策略之一,特別是 2015 年之後,SDGs 的提出,更加強化了金字塔底層策略的重要性。

本文的主要目的在於探討 SDGs 是否可以成為私部門在參與國際援助時的激勵因素?為了達到這個目標,本文嘗試從BoP 的發展及理論架構,以及眾多國際企業的實際策略及做法,來引證此一命題。

二、金字塔底層(Bottom of the Pyramid)概念的發展

本文作者曾分別於 2011 年 7 月及 2013 年 9 月,在《產業永續發展季刊》第 55 期及第 64 期撰寫〈國際企業社會責任最新發展趨勢-結合金字塔底層商機的包容性商業模式〉[3] 及〈台商海外開創商機另一契機-結合企業社會責任之包容性商業模式及策略〉[4] 兩篇文章,介紹「金字塔底層」概念的沿革、發展、策略及做法,本文限於篇幅將不再贅述 BoP 概念的沿革,請有興趣的讀者自行上網下載閱讀(https://proj.ftis.org.tw/isdn/Download?itemid=3&mid=8)。在此僅補充較新且未於上述兩篇文章提及的部分。

普哈拉及哈特兩位教授的觀點主要是著重在調整公司既有產品的設計與發展,透過降低售價延伸供貨至過去未及之地的顧客。此一做法後來被稱為第 1 代的BoP(BoP 1.0),其關鍵字是「銷售產品給窮人」(selling to the poor)。自 2002 年BoP 概念提出之後,BoP 的理論與實務,以及新的詞彙便如雨後春筍般一一竄出,例如:包容性商業(inclusive business)、支持窮人的商業(pro-poor business),以及社會企業(social business)等。雖然 BoP 的概念在提出後,引發了企業界廣大的迴響,並且也有許多企業投入此一市場,然而,從BoP 1.0 已推行將近 10 年的實務經驗得知,大多數企業其實是失敗的,或是僅獲致少許有限的成功,因為大多數企業仍視此一BoP 事業為慈善作為,而將相關「活動」交由企業社會責任(corporate social responsibility, CSR)部門或基金會執行。

有鑑於前述BoP 1.0 的缺失及失敗經驗,哈特教授偕同倫敦教授(Ted London)等人,於2010 年前後將過去「金字塔底層(中)大商機」的概念,轉化為「與金字塔底層一同獲致大商機」(finding fortune together with the BoP),並將共同創造(co-creation)當成是新的 BoP 2.0 的箴言。經過多年發展,BoP 2.0 已經克服了之前只是「賣東西給窮人」的思維,強調與未及地區(underserved areas)共同創造產品及提升價值主張,側重由下而上的創新、蛙跳式的環境永續科技,以及建立一套專屬未及地區的評量制度及時間表的重要性。倘BoP 1.0 的商業模式是「在金字塔底層找財富」(finding a fortune at the BoP),其成功前提在於能否連結既有與未及的市場,那BoP 2.0 便可說是「與 BoP 族群共創財富」(creating a shared fortune with the BoP),其成功前提在於創造整個新的市場。由哈特及倫敦兩位教授於 2010 年出版的書籍─《下一個世代金字塔底層的商業策略》(Next Generation Business Strategies for the Base of the Pyramid),即是BoP 2.0 的代表著作。

雖然上述BoP 2.0 所強調及著重的要素,的確擴大並改進了BoP 1.0 的諸多問題,但相較於大環境永續發展的實現,BoP 2.0 仍有再改善的空間。鑒此,哈特教授於 2015 年與他在「金字塔底層全球網絡」(BoP Global Network)的同事卡涅克(Fernando Casado Cañeque)共同合著《金字塔底層 3.0:透過創新及創業精神的永續發展》(Base of the Pyramid 3.0: Sustainable Development through Innovation and Entrepreneurship)一書,提出 6 點關於BoP 3.0 與BoP 2.0 的差異所在,其內容與 SDGs 的實踐更有諸多不謀而合之處,以下略述此 6 點的內容(摘譯自Cañeque and Hart (2015) 的序言):

(一)從受保護的空間到目的和心態(From Protected Space to Purpose and Mindset)

BoP 2.0 強調創造受保護之「市場白地」(whitespace)[5] 的重要性,以便為新的BoP 倡議提供時間和空間,進行具創造性的共同創造(creative co-creation)和內嵌(embedding)。然而,創造受保護的市場白地固然重要,但此概念仍需再予以強化,因為在公司核心目標和發展企圖心的背景下,考量BoP 的投資將變得越來越重要。不過,並非所有的公司都同樣適合追求BoP 商業價值,此時該採取何種策略(及其有效性)皆將取決於公司的真正目的、心態和企圖心的水準。

(二)從共同創造到開放創新(From Co-creation to Open Innovation)

BoP 2.0 揭示了自下而上與窮人合作,共同創造解決方案的重要性,而非單純自上而下推銷低成本產品。然而,此一概念仍處於為獲得有效的共同創造和相互創造價值所需技能的早期階段。因為展望未來,開放式創新可能代表了一個由窮人所構建、全新的創新舞臺,利用 「群眾智慧」催生出以前未曾想像的解決方案。在未來幾年內,參與式的草根創新(grassroots innovation)也許會將 BoP 的商業模式推向一個全新的境地。

(三)從單打獨鬥到創新生態系統(From Stand-alone to Innovation Ecosystems)

BoP 2.0 清楚地認識到議 和(engagement) 的重要性,特別是與那些無法得到服務(underserved)的社區本身的議和。然而,BoP 2.0 仍然傾向於將企業視為一個獨立的「島嶼」,即成功與否皆由企業本身的策略、定價點(price point)、商業模式或價值主張所驅動。未來,人們將會越來越清楚地體認到,倘欲讓BoP 企業和倡議獲得成功,則它們需要被嵌入一個更大的創新生態系統,其中包括潛在的科技供應商、資金提供者、能力建設者、實地合作夥伴(on-the-ground partners)和供應鏈參與者。很多時候,好的想法往往都是因為缺少了一塊國際收支創新生態系統的拼圖而終致擱淺。這一點呼應了 SDG 17「建立多元夥伴關係,協力促進永續願景」的目標。

(四)從延伸分銷到最後一哩路的創新(From Extended Distribution to Innovation for the Last Mile)

BoP 2.0 瞭解在危險的貧民窟或人口稀少的農村地區有效分銷的挑戰,包括為單一產品或狹窄的價值主張,提供專屬之下游管道的高成本。事實上,從過去BoP 2.0 的經驗來看,因成本結構無法產生足夠回報而導致投資失敗的案例比比皆是。展望未來,要破解分銷的密碼,可能需要更多的合作和創新方法,包括更寬廣的價值主張以及與其他互補之合作夥伴和參與者共用分銷管道。

(五)從非政府組織的參與到跨行業合作網路(From NGO Engagement to Cross- sector Partnership Networks)

BoP2.0 相當重視與非政府組織和其他關鍵的實地參與者合作的重要性,特別是在公司本身經驗有限的地區。事實上,許多BoP 的創業公司,已經有效地將其面對客戶的功能「外包」給非政府組織合作夥伴,並將其內化到服務不足與未及之地中。展望未來,更複雜的合作網絡,包括非政府組織、政府和學術界的合作夥伴,都可能成為發展中的企業成功的關鍵。

(六)從扶貧到永續發展(From Poverty Alleviation to Sustainable Development)

發展金字塔底層商業的最初動機乃是利用企業的力量為窮人服務、創造生計,並減輕貧困。未來,將環境永續和三重底線的觀點納入BoP 市場,應是至關重要的。甚至未來亦有可能利用BoP 的商業邏輯來孵化新的模式,以更好地服務包括已開發國家中未及與無法得到服務的民眾。

以上提及的BoP 策略及做法,對於減少貧窮,的確產生了重大影響及進展,這可由 2015 年聯合國《千禧年目標報告》(The Millennium Development Goals Report)[6] 中,極貧人口的大幅減少看出端倪。然而,所有這些策略仍僅止於讓BoP 族群脫貧,並無法真正消除貧窮所造成的嚴重社會問題,也因此未能讓他們過上小康甚至更好的生活。鑒此,Alvarez 等人(2015)提出了透過工業化的解決方案來解決貧窮問題的倡議;[7] 而 Darwish 和 Van Dyk(2018)則正式使用BoP 4.0 這個詞彙,呼籲國際社會應採用新的BoP 策略,通過生態工業(eco-industry)來實現及創造BoP國家的財富。這種可以徹底解決BoP國家貧窮問題的工業化解決方案,被稱為「BoP 4.0 策略」,它鼓勵外國公司勇於進入 BoP 市場,探索BoP 國家並將之做為試驗創新及知識轉移的沃土,並在永續發展的理念下,實現BoP 國家的工業發展。BoP 理論的這一迭代被認為是為世界窮人提供富裕生活條件的關鍵和最後希望。這將需要更多跨國企業參與並投資BoP 國家的工業化發展,來創造就業機會和改變人們的生活。

三、企業透過金字塔底層理論以實踐 SDGs 的策略

上一節提到BoP 發展階段中的 4 個階段,其實也就是BoP 策略的學習及演化。從銷售產品給窮人,將窮人視為消費者的BoP 1.0,其目標是在 BoP 族群中找尋財富(finding fortune at the BoP);到將窮人視為夥伴,與 BoP 族群共創財富(co-creating fortune with the BoP)的 BoP 2.0,其想法及策略本身就是一個很大的轉變;之後的 BoP 3.0,再以創新的思維與大環境永續發展趨勢的結合,與BoP 族群共享財富(sharing fortune with the BoP),更將 BoP 的策略推向更大更遠的格局。晚近的BoP 4.0,則是企業透過協助 BoP 國家工業化的發展,來與BoP 族群共同享受所創造出來的財富(creating fortune from the BoP),這對於有企圖心及注重永續的企業而言,是非常具有吸引力的商業經營模式。

聯合國永續發展目標的實施將根據各國的經濟實際情況而有所不同,而實現不同目標所需的社會、經濟和政治努力之間的平衡也會有所不同。聯合國 17 項永續發展目標,必須在 2030 年實現,其需要政府、私部門、民間社會和個人的集體努力和行動。這個被視為具有變革性 的議程,需要新的思維、規畫和行動方式,並提供一個為所有人建立更加永續和繁榮機會的平台。以下略為引述學術界對於企業如何透過金字塔底層理論來實踐 SDGs 的建議:

由於收入普遍低下且不穩定,因此BoP 民眾對於新科技往往是沉默的。為了解決這個問題,有必要進行背景研究,以瞭解低收入消費者的需求(Muhia, Simanis, 和 Hart 2008)。Chatbury, Beaty 和 Kriek(2011)認為,貧困地區的商業模式需要具有包容性(inclusive)、複雜性(complex)、協作性(collaborative)和可擴展性(scalable)。一個具包容性的商業模式要求企業將金字塔底層人民的知識納入其策略管理中。透過此種包容,企業將可瞭解限制消費者購買新產品的制約因素(Gebauer 等人,2017)。具包容性的商業(inclusive business)模式,是以低收入客戶為賺取利潤的目標對象,並為社會弱勢群體提供永續的工作和更好的收入,亦可利用這些人的創造力,解決其所面臨的挑戰。具包容性的商業模式能夠實現協作,讓企業與當地的非政府組織及社區等群體,建立起夥伴關係。這將有助於企業進入金字塔底層市場,並在其他行為體的基礎上發揮創造價值的能力。正因如此,金字塔底層市場的商業模式,需要具有可擴展性,以覆蓋更多客戶。

過去有關金字塔底層永續發展的討論,大都集中在人們的經濟能力上(Dentchev 等人, 2022),而忽略了針對金字塔底層所倡議的社會和環境影響力。Bocken(2023)認為,永續的商業模式可以改善企業的生態和社會績效;而永續性意味著使用可再生資源的速度,不應超過地球本身的補充能力(Goyal, Agrawal, 和 Sergi 2021)。[8] 意味著企業在整個價值鏈上,應實施更多的生態和社會活動。近來,永續發展議題已然成為學者和民間社會公開辯論的焦點。金字塔底層的窮人,大多以農業為其主要經濟活動,更容易受到氣候變遷的影響。企業可以在BoP 地區支援並實踐永續農業,如有機耕作、農林業和永續的土地管理,以促進糧食安全和減少環境退化。這些國家在實現永續發展的道路上,面臨著可再生資源成本等挑戰;因此,投資於可再生資源的企業,可以提供清潔且可靠的能源,這有助於減少對化石燃料的依賴,緩解氣候變遷的影響。貧困和永續性是金字塔底層亟需解決的兩個重要問題,而私部門具創意性的參與,將有機會同時解決這兩個問題。

支持國際發展援助計畫未能減輕貧困之論點的學者們認為,人們需要尋求金字塔底層的其他替代方案,方能將他們從悲慘、貧困的生活條件中拉出來(Doucouliagos 和 Paldam 2011; Easterly 2002)。[9][10] 他們強調,國際金融援助計畫導致了社會中的不平等,因為金字塔底層國家的人民其實是被低估的。這些計畫之所以失敗,主要是因為這些計畫的構想,是在最富裕的國家中所孕育的。最近,做為最關鍵的BoP 市場之一的撒哈拉以南非洲國家,已經成為世界銀行(World Bank)及其戰略夥伴實現長期發展的主戰場。這些國家因著全球貧困,伴隨著政治不穩定和地方衝突、經濟邊緣化、農村衰退、自然災害和氣候變化等因素,共同影響著農村的BoP 族群,使他們更容易受到衝擊。對此,Scheyvens, Banks, and Hughes(2016)指出,應該從根本解決貧困的結構性原因,而私部門透過其技能(know-how),便深具這種潛力。[11] 人們常說,在任何地區,治療貧困的最好方法,就是刺激更多的商業活動和創業企業,即本文前述之BoP 3.0 的概念。世界企業永續發展委員會(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD)鼓勵企業應將社會財富納入其經營策略之中,以實現一個更加繁榮的世界。為了支持這一點,WBCSD 前主席保羅.波曼(Paul Polman)肯定地說:「在失敗的社會中,商業不可能成功」(Business cannot succeed in societies that fail)。從這個聲明中,我們殷切期盼,企業應將旨在為人們提供繁榮和環境友好之生活條件的永續發展目標,納入其經營的策略及實務之中。

四、國際企業結合金字塔底層與 SDGs 的案例

國際上已經有非常多跨國公司以BoP 的概念經營企業,並以實現 SDGs 做為其投入BoP 地區的作為,同時實現社會、環境和商業效益。以下略舉幾家公司來說明:

(一)聯合利華(Unilever):消費性產品巨擘 Unilever,是將 BoP 概念付諸實踐的先行者,其首先在印度地區推出了低價的肥皂和洗髮水等產品,以滿足BoP 消費者的需求(BoP 1.0)。接著透過 Shakti 專案,培訓並支持印度鄉村地區的婦女,將產品推廣至原本難以滲透的市場。這些婦女可以透過當地的微型貸款組織取得資金、自 Unilever 方面接受教育訓練,就此開展小事業、改善家庭生活水平,實現了 SDG 1(消除貧困)和 SDG 5(實現性別平等)。此外,該公司的「永續生活計畫」(Unilever Sustainable Living Plan),致力於實現包括消除貧困、提高教育質量、改善飲用水質量和永續城市發展、減少碳排放、減少廢物、提高農民生活水準等在內的多個 SDGs。該計畫的成功在於其綜合性,並且通過整合不同的 SDGs,實現了相互強化的效果。

(二)宜家家居(IKEA):IKEA 是一家跨國家具零售商,通過其永續發展計畫「人民與行星正向計畫」(People & Planet Positive strategy),致力於實現 SDGs。該計畫主要重點是減少碳排放和廢物,促進可再生能源和供應鏈透明度。IKEA 還藉由提供價格合理的永續產品,鼓勵消費者參與永續消費。此外,IKEA 透過「優質棉倡議」(Better Cotton Initiative) 的專案,支持並培訓農民種植更加環保且永續的棉花,從而實現 SDG 12(負責任的消費和生產)和 SDG 13(氣候行動)。此計畫不僅提高了農民的收入和棉花的產量,還幫助降低了對環境的影響。「優質棉倡議」是一個從 2005 開始的計畫,迄今已協助了多個國家的農民。藉由與供應鏈相關的創新,不透過任何中介,直接與BoP 族群協商,使得IKEA 能夠調查白纖維生產對環境的影響,同時也訓練當地人如何使用更少的資源生產棉花。IKEA 創造了雙贏的局面,改善了當地BoP 的生活條件。2006 年,該計畫在印度和巴基斯坦,為當地的BoP 帶來許多好處,例如增加利潤和改善人們的健康。2010 年,該項目在馬利共和國和巴西等國家開展,也取得了類似的成果。這是一個BoP 3.0 的案例。

(三)葛拉敏銀行(Grameen Bank):成立於 1983 年的葛拉敏銀行,不同於孟加拉其他傳統銀行,因為其專注於服務窮人,尤其是女性,為那些沒有擔保品的貧困人群提供貸款。這種貸款模式被稱為微型信貸,可以幫助他們創業和改善生活。該銀行還提供其他金融產品,例如儲蓄帳戶和退休計畫等,以幫助這些人提高自己的經濟狀況。這樣的倡議可以歸類為BoP 2.0。這種 BoP 計畫旨在將低收入人群視為供應商,以增強其財務能力。

(四)聰明人基金(Acumen Fund):聰明人基金是一家非營利組織,專注於投資解決全球貧困問題的企業。其所投資的企業必須符合永續發展目標,並須提供解決方案,以改善底層人民的生活品質。

(五)可口可樂(Coca-Cola): 可口可樂在許多開發中國家開展了「5 by 20」項目,這是一個旨在 2020 年前幫助 5 萬名女性進入商業市場的計畫。該計畫提供創業培訓和資金支援, 以幫助這些女性創業並為家庭提供收入。在這個計畫的支助下,到 2020 年底,已有超過600 萬名女性在 100 多個國家/地區接受了商業技能培訓。此外,這些婦女還獲得了經濟支持和其他資產,以幫助她們開展業務。女性是該項目的目標對象,因為她們相信女性會將收入的重要部分投資於孩子的健康和教育。這也可以視為是一個BoP 3.0 的案例。

以上這些例子顯示了私部門可以透過在BoP 市場中推出產品和服務,或者透過投資和支持BoP 企業和項目,來幫助改善底層人民的生活品質,同時實現永續發展目標。這種投資和支持可以成為私部門投入國際援助的一個重要誘因。

此外,亦有許多企業主軸是實踐 SDGs,或許不一定是以 BoP 族群為主要對象,但在做法上應該也可以應用在BoP 族群及與市場結合。

(一)華為的「Seeds for the Future」專案:華為透過此一專案,在全球為年輕人提供「科學、技術、工程和數學」(science, technology, engineering and mathematics, STEM)的培訓,從而提高他們的技能水準和就業機會,實現了 SDG 4(確保包容且公平的教育)。

(二)惠普公司 (HP) 秉持著三重底線的概念,關注在人和環境的福祉上。該公司專注於技術驅動型(technology-enabled)的教育和技能建構上,使優質教育、體面的工作和經濟成長成為可能。在生態系統保護方面,他們透過協助永續城市和社區,建立韌性和災難復原及氣候行動。此外,他們致力於透過納入邊緣化和代表性不足的社區,並賦予其權力來減少不平等現象。惠普公司致力於支持永續發展目標,透過策略創新來制定相關計畫,以針對 17 個 SDGs 中的 16 個目標之進展做出貢獻。

五、結論與建議

自 2015 年聯合國發布永續發展目標以來,經濟發展、全球化、氣候變遷和極端貧困的研究一直都是熱門話題。學者和實踐者一直在尋找一種商業模式,以實現整個系統的價值共創。本文透過金字塔底層的概念及其策略做法,分析為環境、社會和股東創造「善有善報」之 BoP 三贏(win-win-win)倡議,是一個值得當成連結永續發展目標及私部門投入國際援助之誘因的做法。

金字塔底層策略經過 20 多年的演進,已經發展出有別於最初普哈拉及哈特教授純粹從企業觀點出發的BoP 1.0 策略,進入更具宏觀視野及創意的BoP 2.0、BoP 3.0,以及 BoP 4.0 策略。雖然這些策略都可以協助減少貧窮,然而,從我們對BoP 理論的理解及研究,特別是本文作者之一的 Ali Ouattara 本人便是非洲BoP 族群的一員,深感若要真正解決全球貧窮問題,不是只去努力降低極貧人口的比例而已,而是必須真正提升BoP 國家及其人民的生活水準,其唯一的解決方法就是透過企業,將人力、資金、技術及創新的能量,投注於全球廣大的BoP 國家及地區,協助這些國家發展與永續及環境相容的工業及產業,以全面提升BoP 族群的知識及技術水準,為他們創造就業的機會,真正從BoP 族群中創造財富,方能真正幫助他們擺脫貧困。

臺灣過去數 10 年的發展,也是從均貧落後、邁入小康社會,到目前的繁榮富裕,企業的努力固然功不可沒,但先進國家的技術及資金的挹注也是關鍵。在目前臺灣經濟蓬勃發展之際,如何讓擁有工業化知識和經驗的臺灣企業,善盡其全球性的社會責任,協助真正貧窮的BoP 國家(非新興國家)推動發展並提升工業水準,或許是政府及政策應該努力的方向。

註釋

1 Abdulkarim Hasan Rashed and Afzal Shah, “The Role of Private Sector in the Implementation of Sustainable Development Goals,” Environment, Development and Sustainability 23, no. 3 (2020): 2931-2948, https://doi. org/10.1007/s10668-020-00718-w.

2 Hristos Doucouliagos and Martin Paldam, “The Ineffectiveness of Development Aid on Growth: An Update,”European Journal of Political Economy 27, no. 2 (2011): 399-404, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.11.004.

3 胡憲倫(2011)。〈國際企業社會責任最新發展趨勢-結合金字塔底層商機的包容性商業模式〉,《產業永續發展季刊》55:11-19。

4 胡憲倫、黃慶耀、吳慶隆(2013)。〈台商海外開創商機另一契機─結合企業社會責任之包容性商業模式及策略〉,《產業永續發展季刊》64:37-45。

5 根據 2010 年《白地策略:打造無法模仿的市場新規則》一書作者馬克.強生 (Mark Johnson) 的定義,市場白地(whitespace)的定義為:「公司核心事業以外的領域,亦不屬於公司現行商業模式界定或處理的潛在活動範圍」。相關內容可參考 https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=9178。

6 United Nations, The Millennium Development Goals Report, 2015, https://www.un.org/millenniumgoals/2015_ MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf.

7 Sharon A. Alvarez, Jay B. Barney, and Arielle M. B. Newman, “The poverty problem and the industrialization solution,” Asia Pacific Journal of Management, 32 (2015): 23-37, https://doi.org/10.1007/s10490-014-9397-5.

8 Sandeep Goyal, Anirudh Agrawal, and Bruno S. Sergi, “Social Entrepreneurship for Scalable Solutions Addressing Sustainable Development Goals (SDGs) at BoP in India,” Qualitative Research in Organizations and Management 16, no. 3/4 (2021): 509-29, https://doi.org/10.1108/QROM-07-2020-1992.

9 Hristos Doucouliagos and Martin Paldam, “The Ineffectiveness of Development Aid on Growth: An Update,”European Journal of Political Economy 27, no. 2 (2011): 399-404, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.11.004.

10 William Easterly, “The Cartel of Good Intentions: The Problem of Bureaucracy in Foreign Aid,” The Journal of Policy Reform 5, no. 4 (2002): 223-250, https://doi.org/10.1080/1384128032000096823.

11 Regina Scheyvens, Glenn Banks, and Emma Hughes, “The Private Sector and the SDGs: The Need to Move Beyond ‘Business as Usual’,” Sustainable Development 24, no. 6 (2016): 371-382. https://doi.org/10.1002/sd.1623.

- 更新日期: 2025/02/13

- 點閱次數:2883