《當季專論》教育對開發中國家的影響

林月雲

國立政治大學名譽教授

摘要

本文從4個層面介紹教育對開發中國家的影響,分別為國際組織、臺灣政府、國合會、與政治大學的質性案例。國際組織為了提升全球教育水準做了許多的努力,18年來資助教育的金額不斷提高,2010年至2020年期間,補助低收入、中低收入與中高收入國家教育經費平均每年約59億美元。臺灣政府於2004年推出「臺灣獎學金」計畫,由外交部、教育部、經濟部及國家科學委員會共同倡議成立,並於2011年分流成「外交部臺灣獎學金」及「教育部臺灣獎學金」。國合會則自1998年創設外籍生獎學金計畫,提供全額獎學金協助友邦及友好國家培育社經發展所需高等專業人才,分享臺灣成功的經濟與社會發展經驗。政大IMBA畢業生除了回到母國居要職外,有一部份到其他國家工作包括在紐約的投資銀行、加拿大、丹麥、德國、韓國、中國的企業等,以其所學在各自領域發揮影響力。臺灣曾經受惠於先進國家的援助,加上自身的努力才有今天的經貿地位。當有能力時,善盡世界公民責任,對需要的國家伸出援手,提供優質的教育與訓練是最能協助開發中國家永續的切入點。臺灣是SDG 4優質教育的積極貢獻者!

關鍵詞:高等教育、開發中國家、SDG、臺灣、國合會

一、前言

教育是立國之本,是社會、家庭、乃至個人提升之源。聯合國2030年永續發展指標 (Sustainable Development Goals, SDGs)的第4項「優質教育」(Quality Education)即希望透過各國的努力,於2030年前能不分男女、讓所有(含弱勢族群)幼兒獲得適切的發展和照護,讓所有學童接受公平且優質的中小學教育,並銜接公平、可負擔、高品質的技職、職業與高等教育,使其掌握專業技術和職業技能。此項目特別強調所有學子都能獲得永續發展所需的知識與技能,包括永續發展教育、永續生活模式、人權、性別平等、促進和平與非暴力文化、全球公民意識、尊重文化多樣性等。其附加條款也希望先進國家增加提供予全球開發中國家的獎學金數目,尤其是最低度開發國家(Least-Developed Countries, LDCs)、小型島嶼開發中國家(Small Island Developing States, SIDS)與非洲國家,以提升當地高等教育受教率,包括職業訓練、資訊與通信科技(ICT)研發、技術、工程和科學項目,與國際師資培訓合作。[1] 上述針對LDCs與SIDS的訴求,正是臺灣對外援助的目標之一,其執行與落實乃是透過財團法人國際合作發展基金會(The International Cooperation and Development Fund, TaiwanICDF)的獎學金及各種人才培訓計畫,其20多年來的努力迄今已可看到斐然成果。

臺灣學子於70、80年代起,受惠於歐美國家的獎學金,出國取得學位與先進知識者無數。隨著經濟社會的發展,臺灣於教育領域已從受惠國轉為施惠國。如今,臺灣獎學金委託由教育部、外交部與中央研究院共同招收優秀的外籍生,一起為打造全球優質教育與臺灣的國際化努力。

本文首先介紹國際組織為了提升全球教育水準所做的努力,接著檢視臺灣高等教育培育國際生概況,然後報導國合會對於提升夥伴國家教育的影響,最後以政治大學兩個學程為例,分享臺灣於提升全球教育的質性成果。

二、國際組織致力提升全球教育水準之作為

全球教育發展的高度不平等,解釋了為何「教育」會成為聯合國倡議的SDGs 項目之一。聯合國秘書長特別顧問Leonard Garnier於2022年「教育轉型高峰會」(Transforming Education Summit)上即點出,國與國之間甚至國家內部本身在教育的投資規模,便存在著極大的差異。以投資於每位學生一年的教育為例,高收入、中高收入、中低收入、與低收入國家的投資規模,分別為8,500美元、1,000美元、275美元、與50美元。[2] 亦即,高收入國家與低收入國家的教育投資相差170倍。因此,為了縮減此一不平等情況,聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)致力於經由國際合作,提升全球的教育、科學與文化發展。

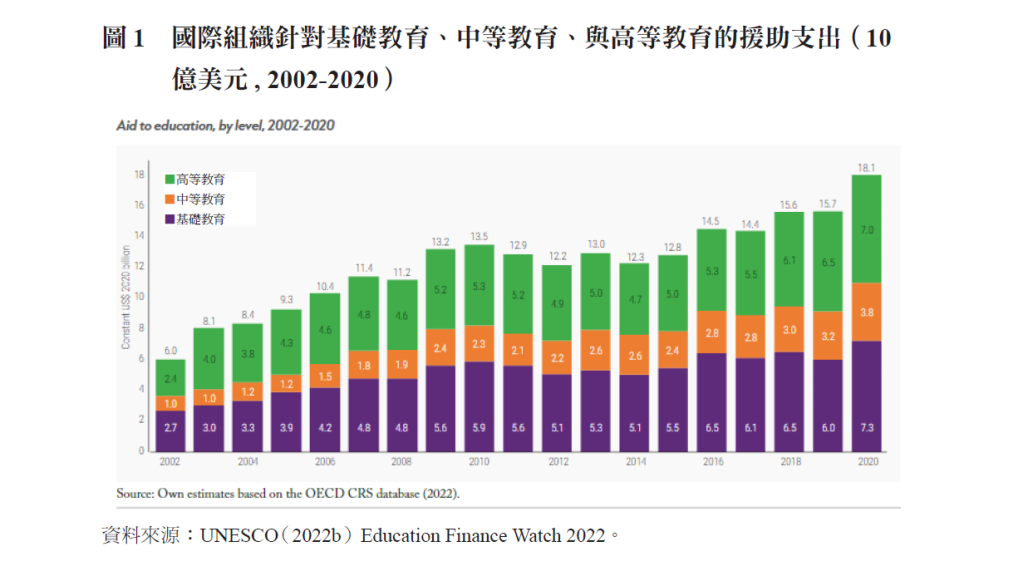

UNESCO每年皆會出版教育相關的報告,例如 《全球教育監測報告》(Global Education Monitoring Report, GEM Report),供有興趣的機關團體參考以制訂較佳的教育政策,亦針對不同議題分別進行探討,例如私立學校的影響、性別議題、財務投資(The Education Finance Watch, EFW)等專題報告。這些報告通常具有客觀的數據分析,除運用UNESCO本身數據中心聯合國教科文組織統計研究所(UNESCO Institute for Statistics, UIS)的資料外,亦會參考世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金組織(International Monetary Fund , IMF)及經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)等國際組織的資料,對於全球的教育發展提供了客觀全盤的瞭解。圖1顯示,[3] 2002年至2020年間,國際組織針對基礎、中等、高等教育的投資趨勢。整體而言,18年來國際組織資助教育的金額不斷提高,投資於基礎教育和高等教育的經費大致相當。

圖2則顯示,[4] 低收入國家政府於教育的投資少於整體總經費之一半。雖然投資於低收入國家教育的比率較高(見橘色區塊),但以投資金額而言,國際組織援助中低收入國家的金額,如橘色區塊之6、7、8、9,高於低收入國家的3、2、4、5(單位為10億美元)。另根據圖2所示,2010年至2020年間,國際組織每年補助低收入、中低收入與中高收入國家教育經費平均約59億美元。

為了深入瞭解各國政府與其國內家庭各負擔多少比例的教育經費,本文特別整理列表(如表1),[5] 選擇性列出一些我國民眾較為熟悉的國家。高收入國家中,北歐與西歐小國的政府均負擔大部分的教育支出,英國則為71%;中高收入國家如羅馬尼亞與俄羅斯,其政府亦負擔91% 以上的教育經費;中低收入國家整體而言,政府分攤的教育經費比前兩類國家低,但如突尼西亞與越南,其政府仍負擔72%以上的教育支出。至於低收入國家,從表1中可發現衣索比亞係由政府負擔95%的教育經費,其比例遠比中高收入與中低收入國家還多,且從整體來看,低收入國家負擔教育經費的百分比,並不見得會比中低收入國家少。然而,問題的關鍵在於,許多中低與低收入家庭必須透過借貸,方能支付孩子的教育費用,例如越南14%,菲律賓36%及蘇丹14%等。

綜上,國際組織每年補助開發中國家許多教育經費,到底有無成效?摘自《2021 年永續發展報告》(Sustainable Development Report 2021)的內容,圖3顯示,[6] 在2010 年至2020年間,非洲國家於提供優質教育方面有大幅的提升,東亞與南亞、東歐與中亞也有不錯的成果,而拉丁美洲自2014年起,便無太大的成長,至於大洋洲則只有非常微小的提升。此外,近年由於COVID-19疫情與俄烏戰爭的爆發,影響了國際組織之經費分配與許多國家對於教育的投資。縱使隨著疫情逐漸趨緩,高收入國家於教育的支出已然恢復疫情前水準,然而低收入且學生學習效果不佳的國家卻仍持續減少其教育支出。[7] 由此可見,欲達成2030年SDG 4「優質教育」的目標,仍有待努力。

三、臺灣藉高等教育培育國際生

「高等教育國際化」於1980、90年後才成為策略性活動,並為各國所重視。[8] 著眼於商業利益的英語系國家,教育國際化是其目的,例如澳洲將留學生視為一種產業以賺取外匯。臺灣則視高等教育國際化為手段,希望透過臺灣高等教育品質的提升與國際接軌,培養學生具備跨文化與全球移動的能力。大學國際化可以分成「海外國際化」與「在地國際化」。[9] 前者鼓勵學生至海外學習、交換,後者則讓大學校園國際化,吸引外籍學生前來攻讀學位、交換、學習華語等。本地學生在多元文化的環境下結交外籍友人,學習文化包容,與拓展國際視野。

2001年「大學教育政策白皮書」點出臺灣高等教育國際化不足,不利於培養未來所需之人才。教育部遂啟動了一系列專案,同時進行海外與在地國際化,其歷程請參考附錄1。其中影響最深遠的是,2004年由外交部、教育部、經濟部及國家科學委員會共同倡議成立所推出的「臺灣獎學金」計畫(參考圖4),[10] 並於2011年分流成「外交部臺灣獎學金」及「教育部臺灣獎學金」。外交部負責推薦邦交國優秀學生,教育部則遴選優秀非邦交國學生(不包括中國、香港及澳門地區)來臺攻讀學士、碩士及博士學位課程。此計畫促進政府相關部會共同合作,將臺灣的優質教育推向國際,善盡世界公民的責任,同時深化臺灣的大學校園與社會的國際化。

資料來源:臺灣獎助學金網站https://tafs.mofa.gov.tw/Contents.aspx?loc=tw

在校園國際化的聲浪下,各大學除了臺灣獎學金外,也自行撥出預算提供獎學金吸引外籍生。表2為教育部截至目前最新的詳細數據,[11]外籍學生人數持續增加,此表為疫情尚未爆發前之資料,因而中國大陸地區學生總人數最多,馬來西亞則因馬國教育體系不歡迎華裔,因而許多僑生選擇在臺灣完成高等教育。表中來自越南、印尼與泰國(如紅框標示處)的學位生之性質,正如同早年臺灣學子赴美留學一樣,後續將再討論。至於香港、澳門普遍皆是僑生,日本、美國與南韓則以學習華語為大宗。圖5僅為境外「學位生」的歷年趨勢,[12]其中以亞洲學生為最多,疫情期間學位生人數僅微幅下降,至2021 年人數已經回升。

資料來源:教育部(2019) https://stats.moe.gov.tw/files/brief/107 年大專校院境外學生概況.pdf

資料來源:教育部(2022b) https://stats.moe.gov.tw/statedu/chart.aspx?pvalue=36

單一國家的境外學生統計部分,則有最新的資料(2021年至2022年)如表3。[13] 除了顯示與臺灣息息相關的亞洲學生數據外,本文也附上我國友邦所在的大洋洲與中南美洲資料,並另以紅框標出邦交國。大部分邦交國的學位生會拿到國合會或外交部的2年(碩士)到4年(大學、博士)全額獎學金攻讀學位。倘針對表2(2018年)與表3 (2021年) 進行比較,來自越南、印尼、泰國的學位生人數分別為7,854 / 14,094、7,347 / 9,867、955 / 1,450,其中,越南在臺攻讀學位的學生人數3年內成長快1倍,其他2國也有相當幅度的成長。由於此3國與臺灣並無邦交,能拿到臺灣獎學金或國合會獎學金的人數相對有限,也就是說,他們大部分都得自行負擔學費或領取各大學的獎學金來臺灣就學。究其原因,主要是臺灣優質的教育與相對便宜的學費與生活費,加上地理位置距離其母國也不算非常遙遠,更可順便學習全球第2 大語言的華語。表3顯示,在總人數65,383位境外學位生中,共有1,551人為邦交國的學位生,圖5亦顯示在臺的境外學位生大部分來自亞洲,至於美洲的數據則大部分是中南美洲學生,意即臺灣每年約培養6萬名開發中國家的學位生,教導他們相較於其母國先進的知識技能,以協助其國家未來的發展。上述這些數據,皆顯示臺灣在協助SDG 4所做的貢獻。

資料來源: 教育部 (2022a) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstats.moe.gov.tw%2Ffiles%2Fdetail%2F110%2F110_ab109.xls&wdOrigin=BROWSELINK

四、國合會致力提升夥伴國家優質教育的作為

國合會為實際執行臺灣援外工作的單位,例如派遣技術團、醫療團協助我國友邦及友好開發中國家經濟社會發展。國合會自1998年創設外籍生獎學金計畫,提供全額獎學金協助夥伴國家培育社經發展所需高等專業人才,分享臺灣成功的經濟與社會發展經驗。該獎學金計畫除運用年度自有經費外,也接受中美洲經濟發展基金及外交部等單位之經費委託,與國內22所大學合作,辦理全英語授課的大學、碩、博士獎學金學程,協助友邦提升教育水準。以下將簡單介紹國合會與優質教育直接相關的「外籍生獎學金計畫」、「國際人力培訓研習班計畫」與「友邦技職訓練計畫」。[14]

(一)外籍生獎學金計畫

國合會透過與國內大學合作,以提供全額獎學金方式協助友邦及友好開發中國家培育政策規劃、技術及管理高等人才,並藉由外籍生與本國學生共同研修,拓展臺灣學子國際視野,達到協助合作國家社會經濟發展及促進臺灣大學國際化之雙重目標。目前與國內22所大學合作設立37項全英語授課之學位學程(包括3項博士班學程、25項碩士班學程及9項大學部學程),內容涵蓋農業、理工、公衛醫療、人文社會、商管等多項專業領域。除了提供受獎生來回機票、住宿學雜費、書籍費與保險外,每月針對大學部、碩士、博士學程受獎生分別補助生活零用金新臺幣12,000元、15,000元及17,000元。[15] 每所學校亦設有專人照顧校內的國合會獎學金生,協助其用心向學,順利取得學位。計畫執行迄今,已有67國2,818名外籍生受惠。目前國合會外籍生獎學金計畫共有535名學生在臺進修中,含2022年新生199位。

根據國合會獎學金畢業生追蹤調查顯示,不少受獎生學成歸國後,成為其母國政府重要決策人士或晉身管理階層,如國立臺北護理健康大學的貝里斯籍畢業生Lizett Bell,現為貝國衛生部醫療服務司副司長兼首席護理長;國立中央大學國際環境永續發展碩士學程貝里斯籍畢業生Kenrick Winston Williams,現為貝國永續發展部執行長;國立屏東科技大學熱帶農業碩士學程吐瓦魯籍畢業生Taniela Kepa Siose,現為吐國衛生、福利與性別事務部副秘書長;國立政治大學國際經營管理英語碩士學程史瓦帝尼籍畢業生Glory Busangani Mkhaliphi,現為史國財政部國營事業處處長;國立陽明交通大學國際衛生碩士學程海地畢業生Milo Richard,現為海地衛生部肺結核控制專案負責人;國立臺灣海洋大學國際水產養殖科技暨管理碩士學程緬甸籍畢業生Khine Htet Htet Win,現為緬甸農業部漁業司助理漁業官員。另,根據國合會2021年外籍生畢業後職涯調查顯示,填答者現職工作與在臺所學相關指數為77.17%,顯見來臺進修對其工作提升具有正面的影響。[16]

(二)國際人力培訓研習班計畫

此計畫以「協助友邦及友好開發中國家培育經濟、社會發展所需之政策規劃與相關領域專業人才」為宗旨,各班研習主題呼應聯合國「永續發展目標」及世界援助潮流,針對友邦與友好國家發展需求與臺灣優勢強項,辦理農業、中小企業、公衛醫療、資通訊及環境教育等相關領域研習班。[17] 自1997年迄今,已辦理約410梯次專業研習班,共計逾9,511名政府官員來臺參訓。[18] 2022年規劃的16項專業研習班,如附錄2。[19]

(三)友邦技職訓練計畫

鑒於教育與職業技術培訓有助於增強拉丁美洲、加勒比海及太平洋開發中友邦的經濟成長動能,多年來國合會持續辦理「友邦技職訓練計畫」,亦定期調整課程內容以符合時代趨勢與當地需求。以2019年為例,該年共開辦17項職訓班別(含6個民生服務項目),計有15個友邦、543位青年學員來臺接受短期技職訓練。透過在臺近3個月的密集訓練,除了提升學員相關專業技能、介紹臺灣相關廠商的智慧設備之外,更讓學員親身體驗到臺灣以客為尊的精神意涵。[20]

2020年為了因應COVID-19疫情,國合會成立「TaiwanICDF School」教學頻道,製作課程教學影片,邀集全球各地的學員至影音平臺上進行研習,1年期間製作了超過1,151部英、西文教學影片,各類線上課程之完訓率平均為70%,跨越時空的限制,滿足友邦學員技職訓練之需求。[21]

五、國合會外籍生獎學金計畫合作盟校之一:政治大學

本節從第一線傳遞外籍生系統性知識技能合作學校的觀點,提供一些統計數據之外生活化的質性敘述,讓讀者瞭解臺灣的優質教育與提供的機會,對於開發中國家學生的個人乃至後續對其國家的影響。

政治大學為國合會獎學金的第2所合作學校,第1所為屏東科技大學。當時筆者正授命籌組臺灣首個全英語授課的國際經營管理碩士學位學程(International Master of Business Administration, IMBA),預計招收外籍生及本地生各半。由於20多年前的臺灣並非國際生留學的首選,故須以提供獎學金的方式吸引優秀學生。國合會獎學金的設立可謂是場「及時雨」,當時透過國合會李栢浡副秘書長的協助,政治大學IMBA得以於2001年順利招生並開始運作。同年教育部也意識到高等教育國際化的重要性(參看附錄1),隨後推出的各項國際化措施,對於IMBA的發展有了推波助瀾之效。時至今日,國合會獎學金一直是政治大學IMBA穩定發展的支柱,IMBA迄今亦仍為邦交國學生熱愛的學程之一。IMBA的教育成效可由2015年4位學生獲得霍特獎(Hult Prize)全球冠軍與100萬美元的創業獎金得到驗證。下面將以個人所經手的2個學程IMBA與企管系學士班國際學程 (International Undergraduate Program, IUP)的學生為例。

政治大學IMBA於2001年招收首屆學生,其中一半為外籍生。若以每年約20名外籍生 (近年已增加至30多名)計算,至今已有超過400名外籍人士為IMBA的校友,分散在世界各地,並以其可圈可點的成就,各自發揮影響力。目前除了仍在學的21位外籍生,已經畢業的國合會受獎生共174人,分別來自41個國家,他們之中有小部分留下來為臺灣的企業或銀行工作,約一半回到母國後皆已居要職,另有一部分則到其他國家工作,包括在紐約的投資銀行、加拿大、丹麥、德國、韓國、中國大陸的企業工作等,以其在臺所學於各自領域發揮影響力。[22] 以第1屆的瓜地馬拉籍學生José Penabad為例,他從臺灣學成歸國1年後,便成功讓一間經營不善的肥料公司起死回生,目前他已於4個國家設有分公司,也持續進口來自臺灣的化學產品。另外,第2屆的Bruce Bilimon現為馬紹爾群島衛生和公共服務部部長與參議員,於該國與國際場合上都發揮不小的影響力。

IMBA學生根據其碩士論文的商業計畫書自行創業的也為數不少。學生的論文通常都會與自己國家面臨的問題相結合,例如一位印尼學生希望能以竹製的食盒代替保麗龍盒,主要是因為印尼盛產竹子,且其收成年數比木頭短許多,因此不會造成砍伐樹木的環境問題。一位貝里斯學生則希望能運用臺灣的農業科技,協助貝里斯發展永續農業,也有學生回國後在當地大學擔任教職。IMBA學生們喜歡參加各種創業競賽,發想的題目許多是與其母國的生活切身相關,例如如何創造能源、儲存能源等。如果他們所提出的點子回國後能逐步實現,對於其國家的經濟社會發展必定有所助益。上面提及的霍特獎創業目標,即是協助開發中國家的幼兒教育,所設計的標準配備與教學流程能夠讓弱勢的兒童於啟蒙的年齡獲得適當的刺激與啟發,目前已於中美洲數個國家開始執行。以上僅分享幾個IMBA學生的案例,精彩的故事不勝枚舉。

政治大學企管系4年制大學部的IUP自2006年開始招生,迄今已培養出62位邦交國學士班畢業生,其中約10位留在臺灣繼續攻讀碩士、博士或在臺灣的企業工作。離開臺灣繼續深造的畢業生,有些在倫敦政經學院、英國曼徹斯特大學、法國設計學院、加拿大多倫多大學等取得碩士學位,有些畢業後則留在當地工作,也有些人於政治大學畢業後,便直接在新加坡、西班牙、荷蘭等地工作。回到其母國的畢業生大部分都晉身管理階層擔任經理職位,如財務經理、品牌經理、行銷經理、人力資源經理、店經理,或分析師、顧問等,也有部分人選擇擔任企業講師。這些學生帶著在臺灣習得的知識技能,於自己的國家或第三國運用發揮,周圍的人必定會受其影響,漸漸地提升該國的社會經濟發展,也同時宣揚了臺灣的教育品質。

六、結語

(一)政策建議

臺灣於國際教育系統性的投入,始於1998年起國合會與各大專校院合作提供邦交國學子攻讀學位的全額獎學金,並於2004年由政府啟動臺灣獎學金,擴大名額每年總共獎助約1,250名外籍生,包含華語文獎學金、學位獎學金與學人獎助金,[23] 至今受惠的國際人士已超過2萬人(若擴大以在臺灣求學的國際學生計算,如上圖5所示,近4年來每年平均超過6萬人)。這些受獎者均為臺灣與各大專校院珍貴的人力資源與國際網絡。以下謹針對外交部、教育部、國合會與各大專校院有如下的建議:

1. 外交部

外交部各駐外使館負責推薦邦交國的優秀學生申請來臺攻讀學位。畢業的學生回到其母國後通常身居要職,建議各駐館指派專人負責建立獲獎學生的檔案,包含何時至哪所學校就讀哪個科系共幾年、畢業後是否回國、擔任何種職務、有無職位調動、未回國者職涯動向之追蹤等。畢業返回其母國者,各駐館可為其舉辦餐會,聽取在臺心得外,順便辦理回國後報到。也建議在當地成立來臺獲得學位的校友聯誼會,選出會長、副會長,定期舉辦活動。例如,新的一期獲獎生在前往臺灣之前,邀請部分校友與新生見面,分享臺灣經驗。聯誼會也可負責追蹤校友的動向,讓這些人力資源於必要時刻發揮其功能。

2. 教育部

教育部頒發的臺灣獎學金係針對非邦交國的優秀學生,若他們對臺灣留下美好的印象,就是臺灣對外的學生大使,可發揮正面的效果。教育部每年均獎勵國際化成果優良的大專院校,建議於衡量指標上納入「國際生校友連結成效」,包含是否有國際生校友專屬頁面,是否有追蹤國際生畢業後動向,是否於學校的慶典邀請國際生代表回校參與等,凝聚國際生對畢業的學校與臺灣產生向心力。

3. 國合會

國際生都知道國合會的獎學金是最優厚的獎學金,除了學費、生活費之外還提供教科書,並有專人協助受獎生的學習與生活。如此優渥的獎學金,應該對受獎人有所要求,例如請受獎生輔導新生,每年為本地生舉辦一些活動,促進彼此的交流等。曾經有過國合會的受獎生到辦公室要求一些額外的待遇,例如一定要什麼樣的宿舍,要輔導員協助一些非份內的事,造成輔導員的困擾。期待國合會於新生座談時強調,臺灣提供這麼好的機會,大家應該抱著感恩的心,而非一堆抱怨。也建議允許輔導員評核在學的國合會受獎生表現,專心向學又配合度高的學生畢業時給予特殊的獎勵、獎狀等,導正這些受獎生的不良行為。

4. 各大專校院

為了取得教育部的國際化補助,各大專校院自2004年臺灣獎學金設立以來,均強化了自身的國際化能力,包含英語授課、自行提供獎學金、成立學生大使照顧國際生等。建議入學或前來交換的國際生不只是各校的統計數字,而能讓其催化校園的國際化,提升本地生的國際視野,建議鼓勵國際生與本地生交流,讓國際生也能適度地參與學校事務,協助其成立國際生聯誼會與國際生校友聯誼會等,如此將能增強他們對畢業學校的向心力,成為學校珍貴的人力資源。

(二)後話

自從1998年國合會開始與屏東科技大學的熱帶農業所合作至今已24年,就百年樹人來說雖然只走了約1/5的路而已,然而臺灣於提升世界教育水平上的貢獻已不容小覷。臺灣雖然很小且資源也有限,但我們的努力已在過去與現在的邦交國留下了深遠的影響。

筆者曾受邀至中美洲進行國合會專案的事後評核,親身見聞一些當地的事蹟,更加確認臺灣提供國際人士的教育與訓練,已實際協助提升了受惠國的社會經濟發展與人民的生活品質。當時在該國農牧部遇到一位曾在臺灣取得農業碩士的女孩,她將其在臺所學運用於提升工作效率,嘉惠該國的農牧發展。另外,臺灣具比較優勢的漁業訓練與研習,讓吳郭魚養殖在中美洲邦交國盛行,成為補充蛋白質的重要來源。我們教導並推行「資源再利用」的觀念及做法,讓許多當地農戶紛紛仿效在上層養吳郭魚,利用魚的排泄物當做肥料,為下層種植的台農7號木瓜帶來充足的養分,讓木瓜不僅生長得好,甚至能夠外銷至美國。當時我們所拜訪的農家,有從原本居住在破爛茅草屋提升到住在自己建蓋的舒適磚房,有一位祖母對我們說道,有了臺灣人教導的養豬技術,現在她也能夠自己培育豬仔,附近的農家都來向她購買豬仔,但令她更為驕傲的是,她的孫子也克紹箕裘,正在獸醫系攻讀相關專業技術。陽明大學與台北醫學大學都是國合會的合作夥伴,所培育出的醫事人員,回到母國後就能夠提供必要的醫療服務,於此次COVID-19疫情的感控發揮不少功能,加上國合會醫療團的協助,已逐步提升一些開發中國家的醫療品質。上述都是統計數字無法得到的質性成果。

可能有人會質疑,許多開發中國家出去的留學生在拿到學位後,就在當地定居不回母國,造成人才流失(brain drain),對母國而言會是一種損失。然而,早在2006年便有學者提出「人才循環」(brain circulation)的觀念,亦即移民至國外的高階技術人員,有了成就後再移民回原出生國,不但以先端技術刺激母國的經濟社會發展,也帶來了國外的網絡關係。[24] 近年我國新竹科學園區的發展,部分就是靠一些返國的臺灣菁英所打造出來的,印度也逐漸出現人才循環的現象。[25] 相信同樣的現象,未來也會出現於中美洲與東南亞等臺灣教育系統所支援的國家。雖然目前SDGs報告顯示,拉丁美洲與大洋洲的教育並無顯著的提升,假以時日,臺灣所協助的國家若政府與人民一起努力,必能展現看得見的成果。

筆者於中美洲訪評時,深切感受到臺灣是非常慷慨且友善的國家,我們為夥伴國家所做的一切並沒有要求回報。臺灣教育他們的人民、教導他們高端技術,國合會的技術人員與當地人民一起流汗,在現場打拼的時間多於與當地政府官員打交道。臺灣曾經受惠於先進國家的援助,加上自己的努力才有今天的經貿地位。當有能力時,善盡世界公民責任,對需要的國家伸出援手,提供優質的教育與訓練是最能協助開發中國家永續的切入點。臺灣是SDG4「優質教育」的積極貢獻者!

致謝:

感謝國合會國際教育訓練處提供國合會資料

感謝政治大學IMBA 辦公室提供畢業生追蹤資料

感謝政治大學企管系IUP 學程提供畢業生追蹤資料

資料來源:國合會國際人力培訓研習班計畫 https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=5132&ctNode=31314&mp=1

註釋

1 天下未來城市編輯部 (2022) SDGs目標4|確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習─未來城市@天下─進步城市的新想像(cw.com.tw), 瀏覽日期2022年9月1日,http://futurecity.cw.com.tw/article/1286

2 Garnier, L. (2022), “SDGS IN FOCUS: SDG 4 AND INTERLINKAGES WITH OTHER SDGS - QUALITYEDUCATION”, a speech by the Special Adviser to the Secretary General of the United Nations in Transforming Education Summit on July 6th, 2022, retrieved September 2nd, 2022, https://www.un.org/en/transformingeducation-summit/transforming-education-summit-keynote-address

3 UNESCO(2022b), Education Finance Watch 2022, retrieved September 2nd, 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381644

4 Ibid.

5 UNESCO (2022a) GEM Report team analysis based on the Global Findex Database. UNESCO (2022a), “Youth report 2022: Non-state actors in education: who chooses? who loses?”, retrieved September 2nd, 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381643

6 Sachs, J.D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. and Woelm, F. (2021), “Sustainable Development Report 2021: The decade of action for the sustainable development goals”, p.16, The SDG index and dashboards, retrieved September4th, 2022, https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf

7 UNESCO(2022b), Education Finance Watch 2022, retrieved September 2nd, 2022, https://unesdoc.unesco.org//48223/pf0000381644

8 王湘月(2019),「臺灣高等教育國際化與在地國際化之初探」,南臺人文社會學報,第20 期,頁31-68,瀏覽日期2022 年9 月3 日,https://society.stust.edu.tw/Sysid/society/files/南台人文社會學報/108 年第二十期/2.%20 臺灣高等教育國際化與在地國際化之初探.pdf

9 Ibid.

10 臺灣獎助學金(2022),https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=8, https://tafs.mofa.gov.tw/ontents.aspx?loc=tw

11 教育部(2019),「107 年大專校院境外學生概況」,教育統計簡訊 (105) ,瀏覽日期2022 年9 月3 日,https://stats.moe.gov.tw/files/brief/107 年大專校院境外學生概況.pdf

12 教育部(2022b),「大專校院境外生歷年趨勢」,瀏覽日期2022年9月3日,https://stats.moe.gov.tw/statedu/chart.aspx?pvalue=36

13教育部(2022a),「境外學生在台留學人數(2021-2022)」,瀏覽日期2022年9月2日,https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstats.moe.gov.tw%2Ffiles%2Fdetail%2F110%2F110_ab109.xls&wdOrigin=BROWSELINK

14 國合會網站與國合會國際教育訓練處提供資料。國合會(2022),「國際教育訓練簡介」,瀏覽日期2022年9月4日,https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=4623&ctNode=31279&mp=1

15 國合會(2022),「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」,瀏覽日期2022年9月4日,https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=5166&ctNode=31316&mp=1

16 國合會國際教育訓練處提供資料

17 「國際人力培訓研習班計畫」,國合會網站 https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=5132&ctNode=31314&mp=1

18 國合會國際教育訓練處提供資料

19 “TaiwanICDF 2022 Professional Workshops”, TaiwanICDF website, https://www.icdf.org.tw/wSite/DownloadFile?type=attach&file=f1655454384413.pdf&realname=professional+workshops+list.pdf

20 國合會國際教育訓練處提供資料

21 國合會國際教育訓練處提供資料

22 政治大學IMBA 辦公室提供資料

23 臺灣獎助學金入口網 (2022),https://tafs.mofa.gov.tw/

24 Bertule,M., Kring,J.M., Nielsen,Q., Degn,L.& Smith, L. (2006) “Brains on the move”, The International Social Science Basic Studies, 1st semester project - Autumn 2006, Roskilde University, retrieved September 2nd, 2022, https://1library.net/document/yj5g5w5q-brains-on-the-move.html

25 Kemp, N. (2016), “The International Education Market: Some emerging trends”, International Higher Education, No. 85, Spring, pp. 13-15.

- 更新日期: 2023/09/28

- 點閱次數:1500