對抗中美柑橘黑死病,連病菌的DNA都不放過

文‧圖/聖克里斯多福及尼維斯蔬果及雜糧作物品質與產品安全改進計畫技師 吳秉祜

前年以植病專長加入中美洲黃龍病計畫團隊,赴貝里斯執行「加強中美洲農牧保健組織轄區柑橘黃龍病(HLB)防治及落實病蟲害綜合管理(IPM)計畫」綜合防治任務,去年階段性任務完成後,調往位於加勒比海的聖克里斯多福,協助安全蔬果計畫執行。從念研究所時期便開始接觸黃龍病,對這個病害有許多心得甚至有了一點感情,因此雖然我身處異地,還是常會與負責黃龍病計畫的同事保持聯絡,了解最新情況。

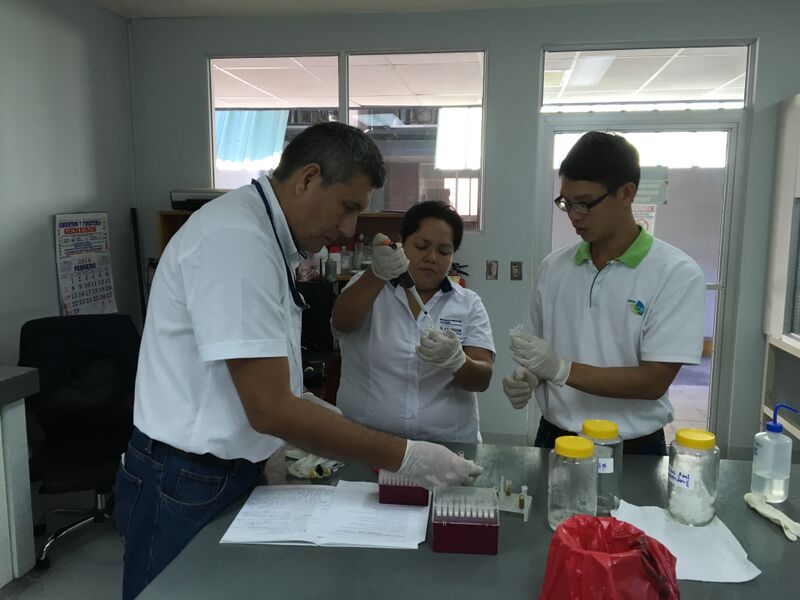

今年初因計畫需借助我在黃龍病聚合酶連鎖反應(Polymerase chain reaction, PCR)檢測的經驗,我便以短期專家身分再度回到中美洲,於4個國家進行為期一個月的訓練和評估任務。途中偶遇駐貝里斯的計畫配合人員,得知在當地設立的綜合防治示範園至今仍表現良好,而從他分享成果時臉上的熱切與興奮,我感到過去努力的心血沒有白費,而甚感欣慰。

在我中美洲之行結束,回到聖克里斯多福不久,便收到一張他傳來的柑橘樹圖片,他在線上殷殷地問著:「依照你的經驗判斷這棵樹有沒有得黃龍病?」照片裡的甜橙樹勢挺拔,鬱鬱蒼蒼,完全沒有得病的徵兆。我肯定地回覆:「這棵樹一看就知道得了黃龍病」。「你怎麼判斷的?」他問。我笑答:「 因為你在樹上做了個記號啊!」玩笑後,我恢復正經地回應:「不過,說老實話,其實完全看不出來有得病。」

臺灣PCR技術讓黃龍病無所遁形

在植病界黃龍病一直是個難對付的對手,就像愛滋病一樣,得了病有時會有一段潛伏期,外表看起來無大礙,卻具有傳染能力。又有些時候,黃龍病的病徵看起來像是營養缺乏或其他原因造成的疾病,常會造成誤判而錯失砍除杜絕傳染的良機,最後疫情一發不可收拾。要能夠精準判斷,目前最有效的方法就是使用PCR。

PCR的原理是檢驗病菌的DNA,每種病菌都帶有獨一無二的DNA密碼片段,PCR反應針對這個特有的DNA片段進行重複複製,放大到可以辨識的程度,經由儀器判斷就能知道是不是有病菌存在,只需要少量的樣品,就能達到專一性強、敏感度高的檢測結果。

事實上,在黃龍病計畫開始之前,中美洲許多國家就派員到美國、墨西哥學習相關技術,然而經我國專家實地查訪,發現各國實驗室各有各的問題,有些是藥品全新未開,有些是人員操作技術不熟練,最重要的是他們所採用的PCR技術成本太高,每個樣品要價35-50美元,一般農民甚至政府都負擔不起,更遑論用來作為全面性的疫情監控。

而由臺灣大學研發的PCR技術,不但成本較低,每個樣品低於10美元,且仍然具有高敏感度、高準確度的特性,可大大提升檢測數量,因此黃龍病計畫便以推動各國採用臺灣技術為首要目標。

巴拿馬靠臺灣經驗搶得防堵先機

為了奠定PCR技術的根基,首先邀請各國技術人員至台灣接受訓練,並派遣一名專責檢測技師駐紮於瓜地馬拉,負責協調各國實驗室解決技術及設備問題。另為了克服各國接受訓練後回國卻疏於練習而讓檢測無法落實的問題,技師還到各國辦理訓練,並派遣短期專家,加強各國技術人員操作能力及追蹤實驗室運作情形,確認台灣經驗的檢測技術能紮實落腳於中美洲各地。

值得一提的是,原本沒有黃龍病的巴拿馬,利用臺灣技術在巴拿馬-哥斯大黎加邊界檢測到黃龍病感染植株,之後立即啟動緊急防疫工作,採取綜合防治措施,在第一時間將黃龍病防堵在邊界,回想當年貝里斯就是未能及時發現並採取對策,短短三年就成為黃龍病的重災區,而巴拿馬能搶得病菌擴散前的先機,靠的就是臺灣經驗的堅實後盾。

另一方面,PCR檢測也是健康種苗生產不可或缺的一環。栽植健康無病菌的種苗是防治黃龍病的首要步驟,健康種苗的生產,是從母樹上採取枝條,再將枝條上的芽嫁接到砧木上,母樹若是帶有病菌,則其下繁殖的千棵甚至萬棵種苗都將帶有病菌,因此,定期替母樹健康檢查,確保母樹不帶病,是健康種苗生產的關鍵步驟。

以往中美洲雖然有部份國家號稱生產健康種苗,但許多都只是用肉眼判斷是否有病徵,這對具有潛伏性的黃龍病來說,根本無法有效控管,所以,本計畫所設立的健康種苗採穗圃母樹100%都要經過PCR檢測,未來也將推行到全區的種苗生產上,以對購買種苗農民負責。

觀念變革是迢迢長路

儘管黃龍病危害甚鉅,且PCR檢測好處多多,計畫推廣的成敗仍卡在農民的觀念,我在線上追問貝里斯的計畫配合人員,他傳來的柑橘樹圖片的主人是否有把那棵得病的樹砍掉?只見他嘆了一口氣,說道:「唉,花了好大的力氣才說服他。」,因為雖然經過PCR檢測確定得病,但若是樹勢仍然不錯,農民們的心態通常會想要賭上一賭,但把病株留在田間,除了會繼續傳染,未來產量也會大受影響。

由於各國法律沒有強制規定病株一定要砍除,在田間推廣時,只能用實際經驗及各種手段說服農民,所花的時間和心力,遠遠超過移除一棵樹的時間。協助此計畫不遺餘力的臺大植微系洪挺軒教授曾經說過,植病工作不只要醫樹病,還要懂得醫人心,在黃龍病防治推廣工作,農民觀念的變革上,看來還有迢迢長路需要努力。

- Update: 2022/06/05

- Hits:618