台灣水稻在布吉納法索

|

|

|

|

您認識布吉納法索嗎?

布吉納法索原稱上伏塔,是西非歷史中重要之摩西王朝之發源地。布國是一個比較乾燥的國家,只有雨季可以種植作物,大部分的居民都是種植高梁、麥類來當作食物,少數人因為有水窪的關係,可以種植粗糙的稻米。布國現階段主要有四大糧食作物依序為:高梁、小米、玉米、稻米皆為禾本科作物,且全生育期皆在100天上下。目前布國稻作面積23%為灌溉區域,提供53%的稻米產量,另外還有77%面積為看天田陸稻與沼澤區陸稻提供47%的稻米產量。

重回布吉納法索 化荒漠為良田

|

1994年台灣與布國復交之後第一件事,就是要求我政府在納干貝河右岸,再開墾一片像「姑河墾區」一樣的田區,在巴格雷水庫之那干貝河右岸開發1,000公頃土地。台灣派遣的技術團用5年的時間,選擇自然引水的開墾方式,建造灌溉排水路系統,也找了當地居民,給他們鋤頭與畚箕,一鋤一鋤地慢慢開墾起來,一切仰賴自然與人工。最後,在右岸開發的可耕面積比預期多出20%。看到實際工作成效勝出其他國際援助者,在人民抗議毫無進展的「巴格雷左岸」工程下,布國政府又要求技術團協助開墾左岸。因此台灣派遣的技術團,在巴格雷地區實際開發面積共1,800公頃,可供1年種植兩期作之水稻種植區,成為該國人民的穀倉。

開發完成之土地交由布國水利局分配農民耕作,並配合布國遷村及建村,建學校、醫院,每戶農民獲得耕地面積約1公頃,目前在右岸有1,034戶、左岸有628戶稻農。農民分批由技術團提供訓練,教導農民如何種植台灣品種的水稻及其栽培管理技術。布國農民勤奮的耕作幫巴格雷水稻區加分,稻穗成熟季節到臨時,遍地呈現結實纍纍的金黃色景像,農民們流露歡欣的笑容,隱藏不住對技術團援助的感激。收成的禾實是否豐足不言而喻,比較過往,這些確實已改善了他們的生活,改變了傳統靠天吃飯的苦日子。

巴格雷墾區開發的成功,亦是在1969年我派駐農耕隊在完成布國姑河墾區開發後,又一個舉世聞名成功的例子,這個故事也於2003年地球高峰會上被大幅報導,譽為二次大戰之後,少數綠色革命成功的基地。幾近半世紀,前後皆成功的墾荒成效,奠定布國稻作發展良好的基礎,其意義與價值,植在歷史、留在國際。

不太黏的好米 耐熱還要能高產量

在巴格雷及姑河推廣區栽培的水稻,以台中秈10號、台秈2號、FKR-14、FKR-19等為農民主要種植的品種。

| 品 種 |

特 性

|

| 台中秈10號 | 台中改良場1979年育成的品種;耐熱性強、高產、分蘗多且耐肥及低顆粒澱粉含量(米質近似蓬萊米)等優良特性,其缺點對稻熱病及白葉枯病抵抗性稍弱。 |

| 台秈2號 | 改良台中秈10號之缺點,高雄改良場於1998年育成之品種;特性與台中秈10號相似,但米質顆粒澱粉含量比台中秈10號稍高,較適宜布國一般消費者米食之習慣,且較抗穗頸稻熱病。 |

| FKR-14 | 由西非稻作發展協會(WARDA)育成的西非洲稻,為晚熟品種,產量比台中秈10號及台秈2號稍高,但抽穗日數則晚熟達10天。 |

| FKR-19 | 由西非稻作發展協會(WARDA)育成的西非洲稻,為早熟品種(約95天),但稻穀產量比台灣種減產1-2成。 |

技術團曾於2004年進行調查,來瞭解巴格雷墾區內農民採用的品種的情形,結果以台秈2號之栽培面積最多,佔58.3%。另由於在巴格雷地區多年來,一般農民無稻種更新的觀念,田間異品種混雜日趨嚴重,對稻米產量與品質影響頗大。因此,技術團自2007年起沿用台灣良種三級繁殖制度*之模式,大量繁殖優良稻種台秈2號,供農民更新種植,目前墾區均已進入抽穗期,已可看出成效可期。本年度將再接再勵,以達全面良種更新目標,使本著巴格雷為品牌之良質米台秈2號,因產量增加更能遍及布國各地,同時也更可以凸顯我技術援外之特別處。

|

香秈台灣米 落地入籍布國

為布國稻作的長期發展,並顧及因引進品種未能於駐在國正式申請命名,而可能遭到同業商人抵制或抗議,造成推廣之困難,技術團與布國種子中心及農業暨環境研究所進行有關命名之各項試驗,預定在2008年度完成命名登記工作。此為自台灣引進品種第一次在國外登記命名品種,有助於彰顯我國對水稻育種技術,更可以讓布國人民感受到來自台灣的魅力。

此外,於2007年雨季技術團與布國合作進行引進品種台中秈10號及台秈2號之區域試驗及示範栽培評估,其在產量的生產對照上,均有突出的表現。而在稻米品質喜好度調查結果,該兩品種被認為非常好與很好者均為68%,由此顯示台中秈10號及台秈2號在布國不但可獲高產,且一般消費大眾接受度高,未來將更有推廣栽培潛力。

稻米增產而後外銷 踏實築夢再創奇蹟

|

技術團於非洲各地區所輔導之稻作栽培與推廣,為協助駐在國增產糧食,降低貧窮之重點計畫。目前全球性糧荒的問題嚴重,而布國是一個70%稻米消費靠進口的國家,協助布國提升稻米產量為當務之急,自台灣引進台中秈10號及台秈2號,不論在產量與品質上均獲得當地生產者及消費者的肯定,已成為布國的主要栽培品種。稻米增產是技術團在當地汲汲營營的工作目標之ㄧ,增加自有供給減少進口,不僅可以減少布國外匯支出,且可以增加農民收益,更可讓一般民眾買得起米、吃得到米。巴格雷地區生產的台灣品種米已具明日之星之勢,成為逐漸累積品牌名氣的良質米,放眼未來,甚至可成為外銷主力,賺取外匯。

* 稻種三級繁殖制度係為去除栽培稻種繁雜、異品種及稗草混雜等問題,欲使稻種整齊一致,維護其優良品質。所謂的三級計分為原原種田、原種田及採種田。

|

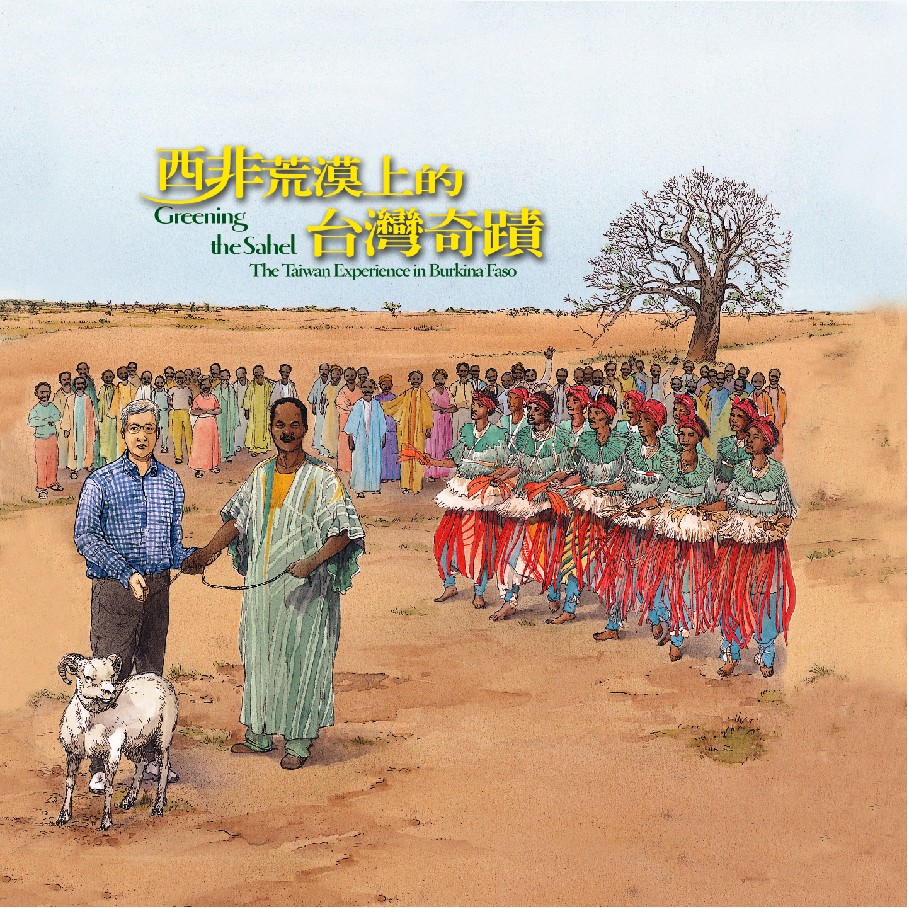

西非荒漠上的台灣奇蹟 |

| 出版社/ 格林文化 | |

|

如果不是親眼目睹,你一定不會相信,原來是一片叢林和草原,竟然會變成綠油油的稻田;原來是一片枯寂的荒地,竟然會有潺潺的河水越過田野。這些都是我國的技術團在非洲布吉納法索創造出的「綠色奇蹟」!

在這本書中,我們以說故事的方式,將技術團團員的成長、辛苦、挫折、歡欣,圖文並茂的呈現在讀者面前,不只表揚所有團員傑出的貢獻與成就,更希望號召更多的有志青年一同加入這個有意義的行列。 |

- 更新日期: 2022/05/16

- 點閱次數:907