阿拉伯不異想4 小難民

文、圖/約旦華語教學教師 黃玉慧

從約旦首都安曼往北約80公里,就會到達與敘利亞邊境相接的馬福拉克省(Mafraq)。阿拉伯語系國家很多,口音也各異,但此地與敘利亞居民的阿拉伯語口音幾乎沒有分別,交流本就密切。2011年敘利亞內戰發生之後,因地利之便,敘利亞南部城市如大馬士革的難民就直接越過邊界,大量湧入。約旦政府於是在2012年7月設置札塔里(Zaatari)難民營,計畫收容6萬名難民,但最高峰時期擠進15萬6千名難民,甚至超過馬福拉克省真正的居民數,成為該省內最大的人口中心,其後還增設了另一個難民營。

經濟許可的難民逐漸搬出營地,與約旦人混居、就業、就學,至2018年2月,登記在冊的難民營人數已降至78,957人。在約旦政府、聯合國、非政府組織的協助下,搬出營地已屆學齡的敘利亞難民多半進入約旦學校就讀,仍住在難民營者則在營地附近的約旦學校接受教育,但因為不少難民家庭的經濟困難、約敘兩國的教育分歧,以及難民與約旦勞動力競爭引發在學校中的緊張情勢等種種原因,約旦境內仍然有40%的敘利亞學齡難民沒有接受定期教育。

讓敘利亞難民受教育不僅有助於他們自身,也有助於維持東道國約旦的穩定和平。為了盡點棉薄之力,在華語教學的空檔,我和臺灣留學生帶著兩箱文具,拜訪了馬福拉克省的一間難民學校(Jordan Relief Organization),它就是為了收容那例外的40%而設的。發起人是一個在當地頗受敬重的約旦地主穆罕默德先生,他在2013年提出倡議,獲得義大利非政府組織(vento di terra ong

)的經濟協助,但該組織無預警的退出,他才轉而向沙烏地阿拉伯等國家募款,而臺灣的慈濟基金會自2017年起,應允每年捐助約合新台幣77萬4千元的款項當作校舍租金。

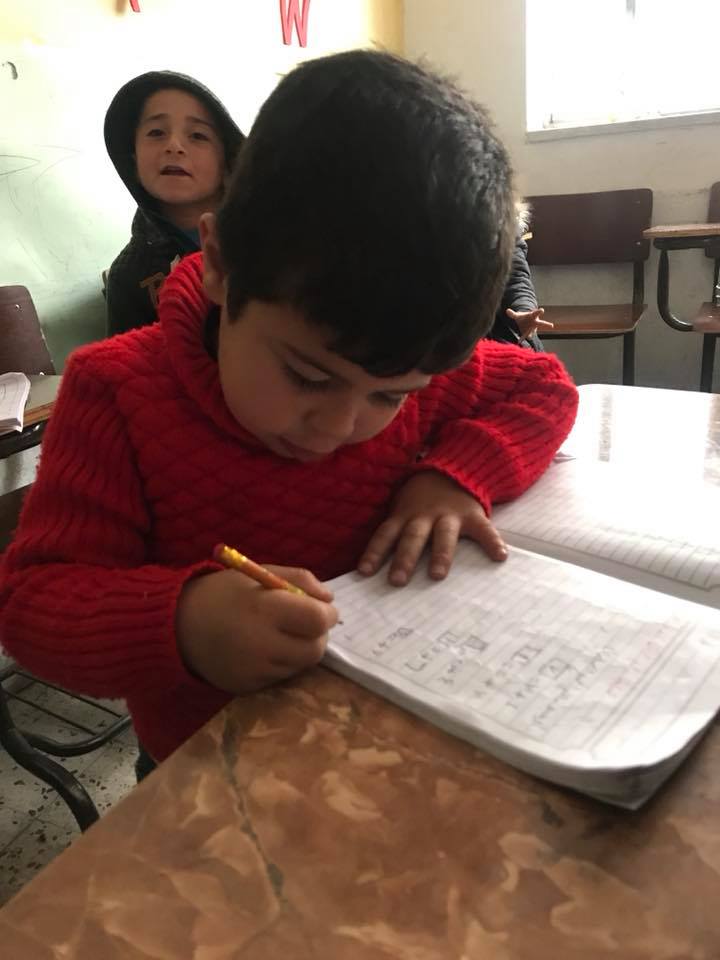

說是學校,其實只是一棟樓房裡面的一層樓,拜訪的這天,戶外滂沱大雨,室內也下小雨。因為金援不穩定,之前本來有校車接送孩子,但捐款用盡後,5、6歲的孩子們也只能在哥哥姊姊的陪同下,一起徒步上下學,單趟約1至3公里不等。因為天氣的關係,原本150名的學生大概只有30多個出席。這裡依照伊斯蘭教傳統男女分班,一共有7個年級,一班20個人左右。在許可下,我進到其中一個一年級的男生班。

本身也是敘利亞難民的女老師艾曼,是2014年逃過來的,當時她正在教數學和簡單的阿拉伯語課,因為有的學生看起來才5、6歲,有的又大一點大概7、8歲,她便告訴我是依程度而不是年齡分班。除了數學課,還有阿拉伯語、約旦地理、歷史課。

與一般學生最大的不同,是這些孩子受過戰爭、空襲、砲彈的驚嚇,於是在課堂上出現程度不等的創傷後壓力症候群(Post-traumatic stress disorder),例如暴躁、憤怒、攻擊、語無倫次等等。為了改善這種情況,特地安排了心理援助(psychological aid)課程,由有相關背景的志工支援,採個別或團體的方式予以學童治療,所幸之後都逐漸好轉。在那裡幫忙的都是敘利亞人志工,因為同是天涯淪落人,自己人才瞭解自己人經歷過的苦難,他們早上8點到11點去支援,一天3小時,結束後就去打黑工。

下課前,志工把所有孩子都叫過來,請他們排好隊。孩子們非常聽話的一個接一個排成一列,完全沒有喧鬧的聲音,安靜得不似其他同年齡的阿拉伯孩子,只張著大大的眼睛,熱切地期盼著即將拿到的東西。志工把我們帶去的部分文具發給孩子,一人兩支原子筆、一支鉛筆,領到筆的同時,他們就笑著說「islamu」,意思是感謝。接著,孩子們就得冒著雨,踩著坑坑疤疤的泥水,走長長的路回去那個至少現在被稱為家的家。

2015年敘利亞3歲幼童伏屍在土耳其海灘的照片讓人記憶猶新,眼前難民問題還是真實的現在進行式,安曼這批孩子保全了性命,也接受了基本的教育,算是不幸中的大幸,在敘利亞戰火邁向第七年的今天,衷心希望他們能早日重回家園。

- 更新日期: 2022/06/05

- 點閱次數:635