臺灣養殖經驗打造巴拉圭「淡水白鯧」產業2.0

文、圖/駐巴拉圭淡水白鯧魚苗繁養殖計畫專家 劉恒信

今年4月5日,位於巴拉圭格地耶拉省(Cordillera)農牧部養魚中心的「淡水白鯧魚苗繁養殖實驗室」顯得熱鬧非凡,這由國合會及巴拉圭農牧部攜手合作的水產養殖基地,除了由巴拉圭總統卡提斯(Horacio Cartes)親臨剪綵,亦吸引了參議長、市長及農牧部、觀光部、計畫部與工商部多位部、次長等700多位來賓到訪參觀,翌日巴國媒體更以「現代化魚苗繁殖實驗室」斗大的標題報導此一盛況,受到重視的程度可見一斑。

究竟「淡水白鯧魚苗繁養殖實驗室」有何魅力,能讓巴拉圭政府如此大陣仗的看待?原因就在於,此一實驗室攸關著巴拉圭「國民美食」淡水白鯧能否養殖成功的契機。

巴拉圭淡水白鯧面臨生存保衛戰

由於巴拉圭人酷愛以炭烤方式烹調河鮮,分佈在巴拉圭河和巴拉納河的淡水白鯧,體型大且油脂多、風味獨特,長久以來便是巴拉圭人餐桌上不可或缺的佳餚,年產值達500萬美金以上。淡水白鯧雖是當地河川常見的本土魚種,2000年時每年尚可總撈捕約3萬公噸,近年來卻因過度捕撈、環境汙染等因素,總撈捕量每年平均以1千公噸速度下滑,使得野生淡水白鯧愈來愈稀少。

在此一警訊下,巴拉圭政府除祭出每年2~3個月的禁捕(釣)期,好讓淡水白鯧休養生息,亞松森大學獸醫學院漁業及當地養殖業者試行繁殖淡水白鯧魚苗多年,無奈技術上不得要領,屢屢無法突破瓶頸,致使業者只能由巴西及阿根廷進口或走私魚苗,且受制長途運輸,存活率、魚苗價錢、品質及供貨不穩等因素影響,養殖成效始終不彰。

為了替魚苗繁殖供應尋求長久解決之道,巴拉圭政府借重我國水產養殖經驗與優勢,遂找上了國合會,與亞松森大學及農牧部進行技術合作,自2014年11月起共同推動「巴拉圭淡水白鯧魚苗繁養殖計畫」。目標包括培訓技術人員以維運魚苗生產體系,選定2處地點導入魚苗繁殖技術,作為魚苗主要供應據點;移轉淡水白鯧繁殖技術至私人魚苗繁殖場,扶植民間業者投入白鯧養殖;培訓農牧部養殖推廣人員,落實輔導漁民強化養殖技術。

臺灣「自動化產卵孵化系統」揚威巴拉圭

本計畫執行即將邁入第二年,相關繁殖關鍵技術及設備均已建置完成,其中「自動化產卵孵化系統」便是一項頗為亮眼的「臺灣之光。

此一由臺灣農委會水產試驗所副所長劉富光在23年前設計的產卵孵化系統,操作簡單且容易推廣,方式是待魚種自然配對產卵後,運用連通管原理收集受精卵,並藉由圓周運動,將受精卵均勻分布至各魚卵孵化桶,在臺灣的水產界看似稀鬆平常,可是對巴拉圭水產養殖界而言,卻是突破多年瓶頸的一大福音。

由於巴拉圭的淡水白鯧繁殖技術均由巴西技師掌握,採取的是傳統人工授精的方式,淡水白鯧因內臟周圍脂肪塊豐富、腹部厚實且肋骨粗大,常易因人工取精、卵擠壓過當造成卵巢破裂,加上種母魚排卵黃金時期僅有2小時,若魚卵尚未完全成熟,無法順利擠出,便需再度放回魚池,兩小時後再次進行人工採卵。因此,魚池中常見漂浮著經多次擠壓奄奄一息的種魚,甚至有業者為避免母魚提早排卵,直接先將生殖孔,以手術針線先行縫合,操作手法相當粗糙且不人道。

因此,在「巴拉圭淡水白鯧魚苗繁養殖計畫」一啟動,筆者除了借鏡巴西與巴拉圭的合作經驗,建立種魚催熟及魚苗孵化的標準作業流程,取法臺中淡水魚繁養殖中心自動化產卵孵化系統設計,亦於該中心接受淡水白鯧繁殖訓練,在臺巴團隊的合作下,引進魚苗繁殖、種魚催熟及餌料生物培育等優良技術,成功協助巴國建立淡水白鯧完全養殖技術。

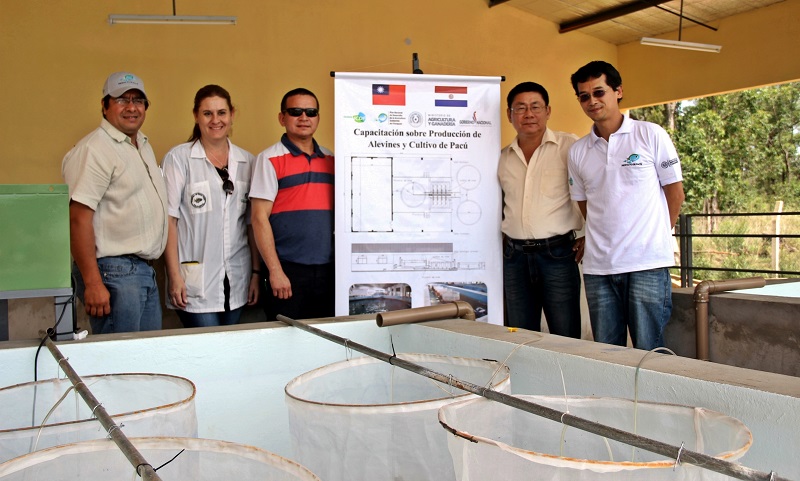

從今年起,更辦理訓練班以提升業者繁殖和養殖的技術,從種魚選種、催熟、鯉魚腦下垂體摘取、催產劑配製、水量控制、水質管控、抽卵檢查、標示晶片、注射不離水、餌料生物培育、池塘設計及種魚飼料製作等,期望能將淡水白鯧的產業從進口依賴轉為自給自足,減少淡水白鯧魚苗進口以及魚苗走私量外,亦可降低外來水產病菌及寄生蟲入侵巴國風險,同時在巴國禁捕(釣)淡水白鯧期間內,以養殖取代此期間淡水白鯧市場需求,提高農民收益以及穩固淡水白鯧國內消費市場及價格。

- 更新日期: 2022/06/05

- 點閱次數:2317